調べる学習にチャレンジしよう!(応用編)

「調べる学習」をさらに深めてみよう

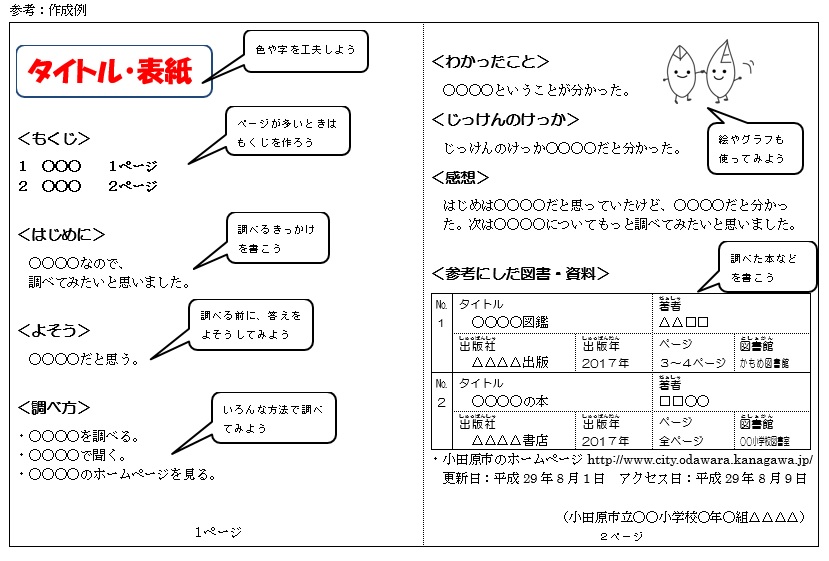

1枚にまとめる「基本的な作品」も良いですが、ここではさらにもう1歩先の、冊子(複数のページにわたる)形式にした作品を作るための8つのポイントを紹介します。

目次

- 表紙やタイトルを工夫してみよう

- 目次を作ろう

- 調べようと思ったきっかけを書こう

- 予想をしよう

- 何を、どうやって調べたのか伝えよう

- 何がわかったか伝えよう

- 感想を書こう

- 参考・引用をまとめよう

まとめ例 PDF形式 :40.2KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。

1 表紙やタイトルを工夫してみよう

表紙やタイトルは、初めに決めた「知りたいこと」を参考にすると決めやすいです。調べていくうちに「知りたいこと」が変わる場合がありますので、初めは大まかにタイトルを決めておき、最後に正式に決めるのも方法の1つです。表紙やタイトルは、作品の顔になります。ぜひ読んでみたいと思うような目を引くデザインにしましょう。

2 目次を作ろう

ページ数がいくつもある場合、目次をつけると読む人は見やすくなります。また、自分がまとめる時に、目次から考えていくと、どのようにまとめていくか、全体の流れが分かりやすくなるというメリットもあります。

3 調べようと思ったきっかけを書こう

どうして調べようと思ったのか、きっかけを書きます。きっかけについて整理することで、自分が何を、どのように調べたいのか、整理することができます。また、調べていく上で基礎になるので、きちんと書きましょう。

4 予想をしよう

調べる前に「こうだろう」と予想を書きます。さらに「なぜそのように考えたのか」「だからこう思った」ということを、整理して書きます。予想は間違っていても大丈夫です。自分で考え、推測することが大切です。

5 何を、どうやって調べたのか伝えよう

何を調べたか(人、生き物、物体など)、どうやって調べたか(本を見た、博物館で調べた、専門家に話を聞いたなど)を書きます。本には書いていないことを、実験をして調べたり、観察してデータをまとめることも、立派な資料になります。

6 何がわかったか伝えよう

予想通りだったのか、まったく違ったのか、予想より多かったのか、少なかったのか、大きかったのか、小さかったのかなど、予想と比べてどうだったのか、調べて、何が分かったのか、書きます。字だけではなく、図やグラフや絵を使って、読む人にとって分かりやすくまとめることが大切です。

7 感想を書こう

調べてみて感じたことを書きます。ほかにも、調べるときに工夫したこと、うまくいったこと、ダメだったこと、新たに感じた疑問や、ほかに調べてみたいと思ったことなど、書きます。

8 参考・引用をまとめよう

参考にした本について、書きます。またインターネットを使って調べた時はどのページを参考にしたのか、ウェブサイト名とURL(ホームページのアドレス)、更新日、アクセス(見た)日を書きます。新聞で調べた場合は、○月○日の、何新聞の○面(ページ)など、いつの、どの記事か特定できるようにします。

参考文献・引用について

参考文献・引用も作品の一部として作る方法と、別とじにする方法があります。どちらも決まった書式はありませんが、以下のリストを使うこともできますので、ご利用ください。

参考・引用文献リスト PDF形式 :50.3KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。

オリジナルな作品を作ろう

調べるテーマの決めかたやから調べる学習の進めかたなど、作品づくりの方法を参考にして、オリジナルな作品を作ってみませんか。

調べ学習のまとめ方 PDF形式 :97.1KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。

調べたことは見やすく!

「調べる学習」は、本を読むだけでなく、色々な方法を使って課題や疑問を解決する学習方法です。図書館にあるどの本にも書いていない時は、自由な発想で調べ、それぞれの答え(結果)を比べて、「知りたいこと」をつきつめます。そして、頑張って調べたことは、見た人にうまく伝わらなければ、もったいないです。字の色、大きさ、図や写真、デザイン(レイアウト)など、どのようにすれば、自分が知ったことを相手に伝えられるか、まとめ方も工夫してみてください。そうして完成した力作をぜひコンクールに応募しましょう。

関連情報リンク

この情報に関するお問い合わせ先

文化部:図書館 管理係

電話番号:0465-49-7800