広報小田原 第1086号

広報小田原 第1086号

平成25年7月1日 発行

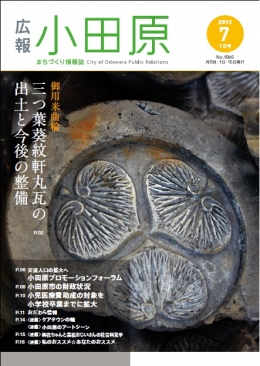

#01 御用米曲輪 三つ葉葵紋軒丸瓦の出土と今後の整備

#02 交流人口の拡大へ 小田原プロモーションフォーラム

#03 小田原市の財政状況

#04 いのちを大切にする小田原 小児医療費助成の対象を小学校卒業までに拡大

#05 おだわら情報

#06 〈連載〉ケアタウンの輪/〈連載〉小田原のアートシーン

#07 〈連載〉梅花ちゃんと黒松おじいさんの社会科見学

#08 〈連載〉私のおススメ☆あなたのおススメ

PDF版

テキスト版

====================

#01 御用米曲輪 三つ葉葵紋軒丸瓦の出土と今後の整備

====================

平成22年度から整備を進めている小田原城の御用米曲輪。

整備に伴う発掘調査で、5月、江戸幕府・徳川家の家紋である「三つ葉葵紋」のついた軒丸瓦が、約80点も出土しました。

昨年度の調査でも、戦国時代の礎石建物や庭状遺構などの発見があり、話題になりました。

御用米曲輪での興味深い発見や、整備の重要な課題である「史跡と緑の共生」についてお伝えします。

【問】文化財課 電話 0465-33-1717

--------------------

なぜ小田原城で三つ葉葵紋の瓦が出土?

--------------------

廃棄土坑から発見

三つ葉葵紋のついた軒丸瓦[※]が出土したのは、廃棄土坑という、瓦や石、陶磁器やガラスの破片などを廃棄した穴です。同時に出土した陶磁器の年代から、この廃棄土坑は、明治時代以降のものであると考えられます。

小田原城は、1870(明治3)年の廃城後、本丸と御用米曲輪を含む二の丸が、皇室の御用邸として使われました。御用邸整備の際に発生したがれきを、廃棄土坑に廃棄した可能性があります。

今回の発掘調査では、10トントラック1台分以上の量の瓦が出土しました。その中に約80点、徳川家の家紋・三つ葉葵紋の軒丸瓦が含まれていました。

全国的にも珍しい

御用米曲輪では、1982(昭和57)年の発掘調査でも、40点近い三つ葉葵紋の軒丸瓦が出土しています。今回の発掘調査で出土したものを含めると、100点以上の三つ葉葵紋の軒丸瓦が見付かり、全国的に見ても極めて多い数となります。また、小田原城内ではこれまでに、本丸でも、三つ葉葵紋の瓦が確認されています。

三つ葉葵紋の瓦は、江戸城や尾張徳川家、紀伊徳川家などの徳川一族ゆかりの場所や、幕府米蔵などの幕府用地で主に出土しています。小田原城には、本丸に将軍家専用の御殿、御用米曲輪に幕府米蔵が置かれていたため、三つ葉葵紋の瓦が使われていたと考えられます。

※家紋などの紋様がつけられている軒先に使う丸瓦。

出土した三つ葉葵紋瓦などを展示中

三つ葉葵紋軒丸瓦の他、三つ葉葵紋鬼瓦や小田原城主でもあった大久保家、稲葉家の家紋瓦なども展示しています。

○期間:開催中~8月31日土曜日

○時間:午前9時~午後5時

○場所:郷土文化館

--------------------

「史跡と緑の共生」を実現するために

--------------------

史跡と緑

小田原城は、歴史を伝える「史跡」という一面と、中心市街地に緑を提供する「城址公園」という一面を併せ持っています。特に、御用米曲輪は樹木が茂り、「北東土塁」と呼ばれる部分にある多くのクスノキが、市街地と史跡の間を遮り、その景観が親しまれてきました。

調査から分かったこと

専門家や市民代表で構成される「史跡小田原城跡調査・整備委員会植栽専門部会」では、城址公園の植栽管理や御用米曲輪の整備に伴う植栽の取り扱いについて、平成22年度から検討を重ねてきました。

その中で、専門家が木を一本一本調査した結果、北東土塁上のクスノキは、管理が十分でなかったため過密な状態で、高く伸び、生育状態も良好でないことが分かりました。

また、北東土塁は江戸時代に築かれ、その上に3棟の蔵があったことが発掘調査で判明しましたが、クスノキの根の一部が蔵跡の遺構を破壊したり、木の重量が土塁に影響を与えていることも分かりました。

史跡の遺構を後世に

過去の生活や社会の情報を今に残す史跡の遺構は、一度破壊されるとその情報が永久に失われてしまいます。だからこそ、できる限りそのままの状態で後世に伝えていかなければなりません。

実施計画の7つの基本方針

「史跡」と「緑」が均衡を保ち、共生するには、どのような整備が必要か。市では、植栽専門部会での検討結果を踏まえ、北東土塁の植栽管理の実施計画を策定。また、7つの基本方針を定め、北東土塁の植栽管理を、段階的に行っていきます。

--------------------

北東土塁の植栽管理の実施計画の基本方針

--------------------

7つの基本方針は、「史跡と緑の共生」を実現する実施計画の基になっています。

(1)遺構の保全を図りつつ、北東土塁上とその周辺の植栽の生育環境が健全で快適な環境となるように改善し、継続した管理を行うこと。

(2)クスノキの過密な生育環境を改善するとともに、根張りなどによる蔵や土塁などの遺構への影響が軽減される状態にしていくこと。

(3)北東土塁上のクスノキの樹叢(※)だけでなく、北側法面の常緑樹、落葉樹の樹木群も一体的に考え、市街地に対する一定の遮蔽効果や緑の環境を整備していくこと。

※樹木が密生している林地

(4)北東土塁周辺の植栽管理を実施した5年後、10年後のイメージを想定し、植栽全体の生育環境としても、史跡の遺構保全・史跡の景観としても現状より大幅に改善されるものとすること。

(5)市民が親しんでいる緑の景観の急激な変化には一定の配慮をするとともに、北東土塁上のクスノキ群と北側法面の樹木群について、よりよい緑の環境に生まれ変わらせる方向性で実施し、その成果を随時検証して整備していくこと。

(6)早急に対策が必要な樹木について伐採や枝下ろしを行い、その効果やその後の状況を検証しながら、その次の整備を検討していくこと。

(7)植栽管理により創り出そうとする景観のイメージについては随時周知に努め、また、その過程において一時的に生ずる景観の変化については、市民の理解を求めるようにすること。

HOME PAGE:トップページ上のバー「暮らしの情報」をクリック→「生涯学習/文化」の「文化財」→「史跡の整備」

--------------------

第一段階の実施計画

--------------------

具体的作業

今年度、第一段階として、次の作業を行う予定です。

北東土塁上のクスノキの中で、遺構に影響を与えているものや生育の悪い8本を伐採します。

その他のクスノキは、全体的に現在の4分の3程度の高さを成長の上限とし、樹木ごとの状況を考えながら、今後の成長を見込んで、おおむね3分の2から2分の1程度の高さまで枝下ろしを行います。健全で良好な生育を促すとともに、クスノキを伐採したところを埋める形で、枝葉が生育することを狙います。

北東土塁のクスノキの伐採と枝下ろしを行うことにより、日光を浴びて植物が生育し、北側法面の樹木によりよい生育をもたらす効果が期待されます。

また北側法面の樹木の枝下ろしも行い、さらに生育環境を整えていきます。そのうえで、発掘調査に基づき、遺構への影響を配慮し、市街地の遮蔽効果を確保するため、常緑樹などの補植を行います。

低層部は、竹垣や塀などの構造物を設置し、樹木以外で補うことも検討します。

樹木に手を加えることで景観が変化しますが、専門部会では、第一段階の状況や実施効果を引き続き検証し、今後の具体的な植栽管理を検討していきます。

市民説明会を開催します

史跡と緑の共生を実現するための実施計画の説明会を開きます。

○日時:8月9日金曜日午後7~9時

○場所:市役所7階 大会議室

※事前申し込みは不要です。直接、会場にお越しください。

また、説明会に先立ち、現地を開放します。

○日時:8月4日日曜日午後4~5時

8月9日金曜日午後4~5時

--------------------

注目される、小田原の歴史

--------------------

国立歴史民俗博物館で、小田原の資料を展示

7月2日火曜日から、千葉県佐倉市にある国立歴史民俗博物館で行われる企画展示「時代を作った技 ―中世の生産革命―」で、小田原ゆかりの資料が展示されます。

国立歴史民俗博物館は、1983(昭和58)年に開館した歴史博物館で、日本の考古学、歴史、民俗について展示する展示施設であるとともに、研究機関でもあります。

今回の企画展示は、平安時代の終わりから江戸時代の初めまでの職人の技、モノの加工技術の発展を紹介するものです。

中世(鎌倉~戦国時代)は、「技術」が大きく飛躍した時代で、特殊品であった陶器、漆器、鉄器などが、一般消費者にも浸透しました。考古学の観点から見た中世社会は豊かな消費社会であり、この消費社会を支えたのは、効率よく大量にモノを作るという生産技術でした。展示では、この生産技術の実態、中世の生産革命にスポットを当て、それを支えた「職人」の実像に迫るため、最新の発掘成果を盛り込んだ中世の技術を紹介します。

小田原からは、小田原城および城下から出土した貴重な資料や、小田原城天守閣・小田原市郷土文化館所蔵資料を出品。その他、各地から集められた小田原ゆかりの資料が展示されます。広島県福山市の「草戸千軒町遺跡」や福井県福井市の「一乗谷朝倉氏遺跡」など、全国を代表する中世遺跡の資料とともに、企画展示の中心を飾ります。スケールの大きな国立博物館の展示で、小田原ゆかりの資料が全国レベルで評価され、日本史を語る重要な役割を果たしています。

担当者コメント

国立歴史民俗博物館 准教授 村木二郎さん

モノ作りは日本のお家芸です。その技術の伝統は中世に開花しました。効率的な量産技術は、人々の日常を豊かにしました。高い工芸技術は海外でも評価され、鏡や漆工芸品が日本ブランドとして輸出されました。

早川河川敷の石で作られた五輪塔や石臼は、戦国時代の人々に広く普及します。また小田原北条氏は京都の技術を導入し、漆器など「小田原物」といわれるブランド品を生みました。小田原ゆかりの資料を多数展示します。ぜひご来館ください。

企画展示 時代を作った技 ―中世の生産革命―

○期間:7月2日火曜日~9月1日日曜日

○場所:国立歴史民俗博物館

〒285-8502 千葉県佐倉市城内町117

・JR佐倉駅下車、バス15分

・京成佐倉駅下車、徒歩15分またはバス5分

電話 043-486-0123

期間中の主なイベント

○7月13日土曜日 講演会「中世技術の最先端」

○7月20日土曜日 フォーラム「モノ作りの中世」

○7月28日日曜日 「たいけん 職人の技」(小田原漆器・瀬戸内の石割りの実演)

○8月10日土曜日 講演会「中世の生産革命」

○毎週土曜日 ギャラリートーク

7月20日土曜日・27日土曜日・28日日曜日は、小田原市職員がフォーラム・ギャラリートークに対応。

※同企画展示は、9月13日金曜日~11月4日休日まで、広島県立歴史博物館へ巡回展示。

HOME PAGE:「歴博」で検索

====================

#02 交流人口の拡大へ 小田原プロモーションフォーラム

====================

市では、地域経済を活性化させるため、地域資源を最大限に生かす取り組みを応援しています。

4月に設立された小田原プロモーションフォーラムでは、その活動の第一弾として「小田原水れもんバル」を企画しています。

【問】産業政策課 電話 0465-33-1555

活動第一弾!

「小田原水れもんバル」開催!

4月に設立された「小田原プロモーションフォーラム」では、地域資源を余すことなく活用するため「片浦で取れるレモンを生かして活性化を図りたい」というメンバーの声を、組織設立からわずか3か月半で事業化。小田原のさまざまな素材で活性化に取り組む同フォーラムの第一弾の事業として動き出します。

バルとは、Bar(バー)のスペイン語読みで、気軽に立ち寄ることができる「飲み屋」、「喫茶店」を意味します。近頃では、まち全体をバルに見立てて、エリア内の参加店を転々と飲み歩く「バルイベント」が各地で行われています。

この「バルイベント」に「片浦レモン」を加え、小田原ならではの取り組みに仕立てます。市内からの参加を呼びかけるのはもちろん、市外への周知に力を入れ、観光客の誘客を図ります。

■日時 7月27日土曜日午後5時~各店舗営業終了時間まで

■会場 小田原駅周辺

■参加方法 5枚つづりチケットを購入し、チケット購入時に示される参加店舗を巡る。

■チケット購入方法

(1)前売りチケット 3500円

・ホームページから予約し、チケット引き換え所でチケットに引き換え

・参加店舗(一部除く)で購入

(2)当日チケット 4000円

・チケット引き換え所で購入

■問い合わせ 小田原プロモーションフォーラム事務局・小田原水れもんバル実行委員会 中嶋 電話 20-9166

HOME PAGE:「小田原水れもんバル」で検索

経済効果を上げたい

平成24年1月、市では「小田原の経済を活性化させたい」と願う経済関係者とともに「地域経済振興戦略ビジョン」を作りました。活性化の共通認識を示したこのビジョンでは、小田原らしさを生かして小田原そのものをブランド化し「みんなで魅せる」ことで、市内外の消費者による市内での消費拡大を喚起することが、交流人口拡大の軸であるとしています。

観光でつながる交流と連携

同ビジョンが目指す交流人口の拡大に共感する、企業、施設、団体の販促企画営業担当者などが集結し、集客に向けた企画立案から実行までを担うために今年4月に設立されたのが、「小田原プロモーションフォーラム」です。

事業の推進に当たり、市、小田原箱根商工会議所、交通機関、報道関係、旅行会社などと連携することで、各組織がこれまで独自に行ってきた集客企画の効果を高め、観光客が小田原とつながる機会を増やそうとしています。

観光でつながる交流と連携から

小田原プロモーションフォーラム事務局 中嶋 順さん

観光でつながる交流と連携、そこから全てが始まります。

情報交換し、皆の情報を共有することで新しいものを発見し、皆で行動し、さらにまた新たな発見をする。そして、自分たちでできることを考えて実行する人の集まりです。

皆が、小田原に一歩降り立った一人の観光客の気持ちになって考えると、いろいろな色が見えてくる。いろいろな色が集まり、その色を、多くの人に知らせることで、観光は輝くと感じます。まず、小田原色の探求から始めていきたいです。

--------------------

SHISEI~至誠・市政~

「ものづくり」と観光 小田原市長 加藤憲一

--------------------

5月下旬、西武小田原店にて「京のれん市」が開催され、180社ほどの老舗・銘店から構成される 社団法人京都府物産協会の皆さんによって京都の逸品が展示・販売されました。前日に表敬訪問いただいたこともあり、私も会場に足を運びましたが、各種食品から日用品や工芸まで、改めて京都の「ものづくり」の奥行きと裾野の広さを感じました。

京都といえば、日本を代表する「観光都市」ですが、ではその「観るべき光」を構成している要素は何かと考えると、その礎に確かな「ものづくり」があることに気づかされます。以前、京都産業大学の並松信久教授が「京都は観光都市といわれますが、実は産業都市なんです」と喝破されたことを、私はとても印象深く記憶しています。確かに、多くの観光客が訪れる場所は有名な社寺仏閣や史跡、あるいは景勝地ですが、本当の魅力というのは、京のまちのそこかしこに息づく暮らしや文化、なりわいの味わいであり、さらには、それを支えているさまざまな「もの」の巧みさや美しさではないでしょうか。そして、それは長い年月をかけて磨かれ鍛えられてきた、京都の「ものづくり」の厚みによってもたらされているのです。

小田原をより活性化していくために、「観光振興」によって来訪者を大幅に増やしていくことは極めて重要な取り組みなのですが、「北條五代祭り」に代表されるようなイベント型の観光だけでなく、いつでも小田原にあって、小田原だからこそ体現できる本当の豊かさを象徴するようなさまざまな「ものづくり」こそ、「観るべき光」の核として守り、さらには育てていくべきものです。農林水産、食品加工、木工、鋳造、織りや染め、各種加工、精密技術、建築、美術工芸…。受け継がれてきた伝統技術に、最近は若い才能が加わり、新たな意匠や用途への広がりも生まれつつあります。

国内では京都や金沢、海外ではイタリアのボローニャなど、「ものづくり」の礎の上に揺るぎない観光が花開いている都市は、小田原の模範だと思います。北条五代以来、「ものづくり」を脈々と受け継いできた小田原。そのさまざまな技・担い手・文化を、これからも丹念に育てていきたいものです。

====================

#03 小田原市の財政状況

====================

平成24年度一般会計の執行状況/市債現在高/貸借対照表

【問】財政課 電話 0465-33-1313

平成24年度

一般会計の執行状況

市では、「小田原市財政状況の公表に関する条例」に基づき、毎年6月と12月に「財政状況」を公表しています。先月6月1日からは、平成24年度下半期の歳入歳出予算の執行状況を公表しており、ここでは平成24年度最終予算に対する平成25年3月31日までの執行額をお知らせします。

5月31日に出納閉鎖を行った、平成24年度の最終的な執行額の詳細は、9月議会定例会の認定を経て、決算として改めてお知らせします。

平成24年度に取り組んだ主な事業

□「いのちを大切にする小田原」

・不活化ポリオワクチン予防接種事業

・消防情報指令システム改修事業

□「希望と活力あふれる小田原」

・歴史的風致維持向上事業

・地域産木材利用拡大事業

□「豊かな生活基盤のある小田原」

・お城通り地区再開発事業

・プレイパークモデル事業

□「市民が主役の小田原」

・納税促進センター開設事業

・市民活動団体ネットワーク形成事業

平成24年度 予算額と執行額

歳入 予算額:637億 収入済額:570億(収入割合 89.5%)

市税

予算額 315億4,200万円

収入済額 302億2,231万円(95.8%)

国庫支出金

予算額 106億1,782万円

収入済額 92億8,467万円(87.4%)

市債

予算額 54億2,765万円

収入済額 30億1,075万円(55.5%)

県支出金

予算額 41億8,671万円

収入済額 30億4,823万円(72.8%)

繰越金

予算額 30億7,619万円

収入済額 30億7,619万円(100%)

地方譲与税・交付金

予算額 28億5,897万円

収入済額 28億6,095万円(100.1%)

諸収入

予算額 17億27万円

収入済額 14億7,554万円(86.8%)

地方交付税

予算額 14億26万円

収入済額 16億5,610万円(118.3%)

繰越金など

予算額 28億9,880万円

収入済額 24億1,915万円(83.5%)

※地方譲与税・交付金、地方交付税は、予算額を上回る収入がありました。

※市債・県支出金など、4月以降に収入が見込まれるものがあるため、収入割合は低くなっています。

歳出 予算額:637億 支出済額:487億(支出割合 76.5%)

民生費

予算額 245億7,938万円

収入済額 176億1,570万円(71.7%)

総務費

予算額 75億615万円

収入済額 62億1,478万円(82.8%)

土木費

予算額 71億2,995万円

収入済額 35億694万円(49.2%)

教育費

予算額 67億1,703万円

収入済額 57億5,622万円(85.7%)

衛生費

予算額 63億6,788万円

収入済額 53億3,918万円(83.8%)

公債費

予算額 62億5,423万円

収入済額 61億3,611万円(98.1%)

消防費など

予算額 51億5,404万円

収入済額 41億4,828万円(80.5%)

※土木費は、工事は完成しているが、支払いが4月以降のものがあるため、支出割合が低くなっています。

※歳出全体では、事業実施段階において見直しを行ったことや、入札により契約金額が抑えられたことなどから、支出割合が低くなっています。

市債の現在高

国県支出金や各種交付金を積極的に活用し、事業を行うなど新たな借り入れを返済額以内に抑制していることから、全会計で前年と比べて約46億円、一昨年と比べて約87億円削減しました。また、高利率で借り入れたものを、低利率に借り換えたことで、今後の市債返済に係る財政負担を軽減しました。

平成22年度 1,134億6,841万円

一般会計 487億8,763万円

特別会計 520億2,782万円

企業会計 126億5,296万円

平成23年度 1,092億9,406万円

一般会計 462億3,508万円

特別会計 506億2,274万円

企業会計 124億3,624万円

平成24年度 1,047億4,187万円

一般会計 450億8,460万円

特別会計 490億1,927万円

企業会計 106億3,800万円

(各年度末の3月31日現在)

□特別会計 特定の事業から得られる収入でその事業を行い、一般会計とは別に経理する会計(下水道事業、公設地方卸売市場事業など)

□企業会計 地方公共団体が経営する企業として、独立採算制を基本に、その事業に伴う収入で運営される会計(水道事業、病院事業)

貸借対照表

市では、財政状況を、より分かりやすく知っていただくため、財務書類の一つとして、貸借対照表を作成しています。平成20年度決算から、国が定めた新たな公会計制度により、民間企業と同様に複式簿記の考え方を取り入れたものです。市の全ての会計に外郭団体を含めた連結ベースで作成しています。

今回は、平成21~23年度の過去3年の決算の状況について、お知らせします。

貸借対照表は、市が保有する現金預金、投資、基金や、学校、道路など住民サービスを提供するための資産と、その資産が、将来返済しなければならないもの(負債)なのか、返済しなくてよい財産(純資産)なのかを示しています。

資産の部と、負債・純資産の部が同額でバランスが取れていることから、「バランスシート」ともいわれています。

(単位:億円)

資産の部/平成23年度/平成22年度/平成21年度

1.流動資産/163/151/143

(1)資金/84/70/70

(2)未収金等/79/81/73

2.投資等/87/80/72

(1)投資及び出資金/7/8/8

(2)基金等/80/72/64

3.公共資産/4,089/4,129/4,160

(1)事業用資産/1,548/1,560/1,592

(2)インフラ資産/2,541/2,569/2,568

資産合計/4,339/4,360/4,375

□流動資産

現在所有している現金、有価証券、税と、まだ収入されていない市税などの資産です。

□投資等

投資や、関係団体などへの出資金、積立基金などです。

□公共資産

学校や庁舎、道路や上下水道などの資産です。

市では施設整備などを行っていますが、減価償却などによる資産の減少分が多いため、資産は減少しています。

(単位:億円)

負債の部/平成23年度/平成22年度/平成21年度

1.流動負債/172/231/246

(1)翌年度償還予定地方債/52/98/99

(2)外部団体の短期借入金など/120/133/147

2.固定負債/1,213/1,208/1,254

(1)地方債/1,067/1,057/1,101

(2)退職給与等引当金/100/108/114

(3)外部団体の借入金など/46/43/39

負債合計/1,385/1,439/1,500

純資産の部

純資産合計/2,954/2,921/2,875

負債及び純資産合計/4,339/4,360/4,375

□流動負債/固定負債

公共施設を整備するため、市が国や金融機関などから借り入れた資金の額です。翌年度に返済義務のある負債が流動負債、翌々年度以降に返済義務のある負債が固定負債です。退職給与等引当金とは、市の全職員がその年度末に退職すると仮定し、その際支払うこととなる退職金の総額で、実際にこのような事例はありませんが、将来発生する額で負債として計算します。

□純資産

国や県からの補助金や税金など、将来、返済しなくてよい財産です。

市債の縮減により負債は減少し、純資産は増加しています。

貸借対照表の数字から、市の財政状況の傾向を知るいくつかの指標を導き出すことができます。ここでは、「純資産比率」について説明します。

純資産比率(純資産合計÷資産合計)

資産のうち返済義務のない純資産がどれくらいの割合を占めるかを示した指標です。

この指標が高いほど、返済の必要がない資産が多く、負債が少ないということになり、将来を担う世代の負担が小さくなります。

一般的には60パーセント程度が標準とされています。市では資産が減少した一方で、純資産が増加し、純資産比率が高まっています。

平成21年度 65.7%

平成22年度 67.0%

平成23年度 68.1%

HOME PAGE:トップページ上のバー「市政情報」をクリック→財政状況のトピックス

====================

#04 いのちを大切にする小田原 小児医療費助成の対象を小学校卒業までに拡大

====================

小田原市では、4つのまちづくりの目標の一つに「いのちを大切にする小田原」を掲げ、「福祉・医療」「暮らしと防災・防犯」「子育て・教育」の政策分野においてさまざまな事業に取り組んでいます。

「小児医療費助成事業」では、これまで小学3年生までを対象としていた、通院時の医療費助成を、平成25年10月診療分から、小学6年生までに拡大します。

【問】子育て政策課 電話 0465-33-1453

子育て環境の充実に向け

市では子どもを産み育てる環境をしっかりと整え、未来を担う子どもたちが地域で見守られながら健やかに成長できるまちを目指しています。

小児医療費助成事業の対象年齢の拡大は、「いのちを大切にする小田原」のまちづくりに重要な施策であることから、厳しい財政事情においても、優先的に予算を配分して実施することになりました。

市では、子育て世代の経済的負担の軽減など、子育て環境の充実に努め、子どもたちの健やかな成長を支援していきます。

小児医療費助成事業とは

児童・生徒が入院・通院などの医療を受けた場合に、保険診療の自己負担分全額を助成する事業です。

現在、0歳から小学3年生までの入院・通院と、小学4年生から中学3年生までの入院について助成しており、小学3年生までの対象となる児童に医療証を交付しています。県内の医療機関では、保険証と医療証を提示することで保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。県外の医療機関での受診や小学4年生以上の入院医療費については、市役所で払い戻しの申請をすることで、助成を受けることができます。

今年の10月からは、小学6年生までの通院も新たに助成対象とし、医療証を交付します。

※入院時食事療養費や差額ベッド代・文書料など保険適用外のものは助成されません。

※健康保険各法が適用されない特定疾患で医療給付を受けた場合や高額療養費が適用された場合は、これらを差し引いて助成されます。

医療証の申請方法

10月から対象となる小学4~6年生の児童宛てに、7月中旬以降に申請書を郵送します。必要事項を記入し、児童の保険証の写しとともに市役所宛てに8月31日土曜日までに返送してください。

医療証は所得審査をした後、9月中旬に児童宛てに郵送する予定です。

助成の所得制限について

市では、1歳以上の小児医療費助成について、保護者の所得により制限を設けています。基準となる所得の年は児童・生徒の誕生月により異なります。

■誕生月が7~12月の場合 基準となるのは前年の所得

※今回の申請の場合、24年中の所得(25年度の所得証明書の額)

■誕生月が1~6月の場合 基準となるのは前々年の所得

※今回の申請の場合、23年中の所得(24年度の所得証明書の額)

所得制限の額は、基準とする年の扶養人数によって異なります。「所得額」が所得制限額を超えた場合は、医療費助成の対象となりません。

基準とする年の扶養人数と所得制限額

0人 5,320,000円

1人 5,700,000円

2人 6,080,000円

3人 6,460,000円

※所得制限額は、扶養人数が1人増えるごとに38万円加算されます。

※所得制限額の算出方法など、詳しくは申請書と同封する書類または市ホームページでご確認ください。所得が確認できない場合は所得証明書の提出をお願いする場合があります。

====================

#05 おだわら情報

====================

--------------------

からくりパズルフェスタ2013

--------------------

【問】小田原・箱根「からくりパズル」を広める会 電話 0465-55-7887(平日、午前9時~午後6時)

産業政策課 電話 0465-33-1515

小田原・箱根地域では、永年にわたり、さまざまな「からくりパズル」が作られてきました。

「からくりパズルフェスタ」は、なかなか開かない「秘密箱」や、現代的で不思議な仕掛けの「からくり箱」など、「からくりパズル」の魅力を体感できるイベントです。

開催期間 7月20日土曜日~9月1日日曜日

からくりパズル工作教室

職人さんから、直接作り方を教えてもらえる教室です。

日程 7月20日土曜日~8月中旬

場所 小田原市内、箱根町内など

※事前申し込み、材料費が必要。

からくりパズルアイデアコンテスト入選作品展示&賞決定投票

全国から集まった作品の中から選ばれた、楽しさたっぷりの作品を展示し、皆さんの投票で賞を決めます。

展示期間 7月20日土曜日~9月1日日曜日

投票期間 7月20日土曜日~8月18日日曜日

表彰式 8月24日土曜日

展示場所 箱根彫刻の森美術館、クラフトえいと(城山)

※期間中は、スタンプラリーなどのイベントも開催予定です。

※詳しい日程や場所、申し込み方法などは、小田原・箱根「からくりパズル」を広める会までお問い合わせください。

HOME PAGE:http://www.karakuri.gr.jp/hiromerukai/

--------------------

7月21日日曜日

参議院議員通常選挙

--------------------

【問】選挙管理委員会事務局 電話 0465-33-1742

(投票日は、投票・開票本部 電話 0465-37-9920)

投票所入場整理券(はがき)は7月2日火曜日以降の発送、選挙公報は7月14日日曜日頃の朝刊で新聞折り込みの予定です。

本市で投票できるのは、平成5年7月22日までに生まれ、平成25年4月3日までに転入届出などの手続きをし、3か月以上居住しているかたです。

日時 7月21日日曜日 午前7時~午後8時

場所 はがきに書いてある投票所

持ち物 投票所入場整理券

期日前投票

投票日当日、仕事などで投票所へ行けないかたは、期日前投票ができます。

日時 7月5日金曜日~20日土曜日 午前8時30分~午後8時

場所 市役所2階展示・広報ロビー、マロニエ1階エントランスホール

※投票所入場整理券が届いている場合は、ご持参ください。

※身分証明書は必要ありません。

郵便等投票など、他の投票方法については、選挙管理委員会までお問い合わせください。

--------------------

7月11日木曜日~20日土曜日

夏の交通事故防止運動

--------------------

【問】地域安全課 電話 0465-33-1396

夏は交通事故が多い季節です。「安全は 心と時間の ゆとりから」を合い言葉に、一人一人が交通安全について考え、交通ルールを守り、夏を楽しく安全に過ごしましょう。

(1)過労運転・無謀運転の防止「車にも 乗せようマナーと 思いやり」

●夏特有の解放感が、重大な事故につながることを認識する。

●健康管理を心掛け、運転する際の体調維持に努める。

●長距離運転は、無理のない計画を立て、こまめに休憩を取る。

(2)子どもと高齢者の交通事故防止「青信号 渡ってよいのは 確認後」

●家族とともに、身近な交通危険箇所をチェックし、安全な通行方法を話し合う。

●高齢運転者は、特にゆとりのある運転をする。

●夜間の外出時には、明るい色の服や反射材を身に着ける。

●運転者は、子ども・高齢者が気づきやすいように、早めにライトをつける。

(3)自転車の交通事故防止「自転車も 安全速度と 気配りを」

●自転車乗車時の交通ルールを正しく理解し、守る。

●自転車での夜間走行時は、ライトをつけ、反射材を効果的に活用する。

●自転車が通行できる歩道でも、歩行者の安全を確保する。

--------------------

健康保険の年次更新のお知らせ

--------------------

【問】保険課 電話 0465-33-1845(国民健康保険係)

電話 0465-33-1843(高齢者医療係)

毎年8月に、前年の所得状況を基に、医療費の自己負担額や負担割合を見直します。

更新手続きが必要なかたには、申請書を送付します。手続きの必要がないかたには、新しい認定証・受給者証をお送りしますので、ご確認ください。

限度額適用認定証の更新

限度額適用認定証とは、入院や外来受診の際に、医療機関で支払う自己負担額を一定の限度額までにするものです。

保険料に未納がある世帯のかたや平成24年中の所得の申告をしていないかたは認定されない場合があります。

(1)70歳未満の国民健康保険のかた

現在、認定証をお持ちのかたには、7月初旬に申請書を送付します。

(2)70~74歳の国民健康保険のかたで、市県民税が非課税のかた

7月下旬に高齢受給者証に申請書を同封して送付します。

(3)後期高齢者医療保険のかたで、世帯全員が非課税のかた

現在、認定証をお持ちで、8月以降も該当するかたには、7月下旬に新しい認定証を送付します。

(1)・(2)の申請方法

申請書に必要事項を記入し、郵送または保険課(市役所2階)、支所・連絡所、マロニエ、いずみ住民窓口に提出してください。アークロード、各窓口コーナーには提出できません。

国民健康保険高齢受給者証の更新

国民健康保険高齢受給者証とは、国民健康保険に加入している70~74歳のかたに対し交付されるもので、医療機関で支払う自己負担金の割合(1割または3割)が書かれています。

7月下旬に、70~74歳の国民健康保険に加入する全てのかたに、新しい受給者証を送付します。

医療費の自己負担額の割合について

市県民税の課税所得額が145万円以上のかたは、自己負担額の割合は3割ですが、平成24年中の収入合計額が次の要件を満たす場合は、申請により1割となります。

要件

70~74歳の国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者が、

●同じ世帯内に1人のみ 383万円未満

●同じ世帯内に2人以上 520万円未満

申請方法

●該当する可能性があるかたには、「基準収入額適用申請のご案内」を送付します。

●保険課(市役所2階)、支所・連絡所、マロニエ、いずみ住民窓口のいずれかで申請してください。アークロード、各窓口コーナーでは申請できません。

平成25年度後期高齢者医療保険料について

平成24年中の所得によって正式な年間保険料を計算し、7月中旬に保険料決定通知書を送付します。

平成25年度の保険料率は、所得割率が8.01パーセント、均等割額が4万1099円です。

※賦課限度額55万円

注意事項

※所得が増加し、今年度の保険料額が大きくなる場合は、年金天引きが中止となり、納付書や口座振替によるお支払いに切り替わります。

※納付方法は原則として年金天引きですが、年金の額が年間18万円未満のかた、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算した額が年金の額の2分の1を超えてしまうかた、後期高齢者の被保険者になってから一定の期間が過ぎていないかたは、納付書での納付となります。

※後期高齢者医療保険料は、国民健康保険料の口座振替手続きが引き継がれません。口座振替を希望される場合は、金融機関または保険課で口座振替の手続きが必要です。

※年金天引きのかたでも、申請により口座振替に変更することもできます。口座振替の手続きに加えて、保険課または支所で手続きが必要です。

--------------------

「災害時における応急措置等の協力に関する協定」を締結

--------------------

【問】水質管理課 電話 0465-41-1242

市は、高田浄水場などの運転管理業務を委託している「月島テクノメンテサービス株式会社」と、5月16日に「災害時における応急措置等の協力に関する協定」を締結しました。

大規模な災害や事故などで、各水道施設が被害を受けた場合、応急措置などの協力を受けることができるようになりました。

--------------------

市外の管轄地域でも受講できます

救命講習

--------------------

【問】消防本部 救急課 電話 0465-49-4441

消防の広域化により、新たに小田原市消防の管轄地域となった南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町で行う救命講習も、受講できるようになりました。

普通救命講習1

心肺蘇生法とAEDの取り扱いについて学びます。

上級救命講習

普通救命講習1の内容に、「傷病者管理」、「固定法」、「熱傷の手当」、「搬送法」などを加え、応急手当全般を学びます。

対象者 小田原市消防管轄内に在住、在勤、在学の中学生以上のかた

申込 電話で予約(※)後、募集締切日までに、申請書を最寄りの消防署・出張所に直接提出。

※小田原市内で受講の場合

小田原消防署 消防課 電話 0465-49-4603

※それ以外

足柄消防署 消防課 電話 0465-74-6663

受講料 無料

救命講習(日時・場所など) ※どの会場でも受講できます。

講習種類/日時/場所/募集人数/募集開始/募集締切

上級/7月21日日曜日・午前9時~午後6時/南町分署/20/募集中/7月11日木曜日

普通1/7月28日日曜日・午前9時~正午/南足柄市福沢コミュニティセンター/20/7月1日月曜日/7月22日月曜日

普通1/8月3日土曜日・午前9時~正午/南町分署/20/7月3日水曜日/7月24日水曜日

上級/8月17日土曜日・午前9時~午後6時/小田原消防署/25(中学生対象)/7月17日水曜日/8月7日水曜日

普通1/8月31日土曜日・午前9時~正午/中井町農村環境改善センター/20/7月31日水曜日/8月21日水曜日

普通1/10月5日土曜日・午前9時~正午/山北町健康福祉センター/20/9月5日木曜日/9月25日水曜日

上級/10月20日日曜日・午前9時~午後6時/南町分署/20/9月20日金曜日/10月10日木曜日

普通1/11月10日日曜日・午前9時~正午/松田町町民文化センター/20/10月10日木曜日/10月31日木曜日

普通1/11月23日祝日・午前9時~正午/南町分署/20/10月23日水曜日/11月13日水曜日

普通1/12月21日土曜日・午前9時~正午/開成町町民センター/20/11月21日木曜日/12月11日水曜日

上級/1月19日日曜日・午前9時~午後6時/小田原消防署/25/12月20日金曜日/1月10日金曜日

普通1/1月26日日曜日・午前9時~正午/大井町生涯学習センター/12月20日金曜日/1月16日木曜日

上級/3月16日日曜日・午前9時~午後6時/南町分署/2月17日月曜日/3月6日木曜日

上級/3月21日祝日・午前9時~午後6時/足柄消防署多目的室/2月21日金曜日/3月11日火曜日

--------------------

7月13日土曜日

津波対策訓練

--------------------

【問】防災対策課 電話 0465-33-1855

日頃から津波への意識を持つよう、津波対策訓練を行います。

津波から命を守るためには、周りにも避難を呼びかけながら、まず自分が避難することが大切です。

住民避難訓練

地震発生により、大津波警報が発表されたことを想定した避難訓練です。避難場所までにかかった時間、避難ルート、避難場所への入り方や危険な場所などを確認しましょう。

実施地区 山王網一色、万年、新玉、幸、緑、十字、早川、大窪、片浦

日時 7月13日土曜日午前11時~正午

避難場所 各地区で指定された場所(回覧でご確認ください)

実施地区では、防災行政無線で訓練放送を行います。

●午前11時 訓練開始放送

●正午 訓練終了放送

津波対策訓練を実施する7月13日土曜日には、神奈川県警と陸上自衛隊のヘリコプター離発着訓練も実施されます。

■時間 午後1時~3時

■場所 関東学院大学多目的グラウンド

====================

#06 〈連載〉ケアタウンの輪/〈連載〉小田原のアートシーン

====================

--------------------

地域全体で支え合うケアタウンおだわら。

各地区の皆さんの声をお届けします。

--------------------

小田原市社会福祉協議会 主事 芳賀理美 さん

--------------------

ケアタウンの推進には、地域の団体やボランティアのかたが協力して活動することはもちろん、その中心となり、調整役を務める「地域福祉コーディネーター」の存在が大切となります。

その地域福祉コーディネーターを養成する「地域福祉コーディネーター養成研修会」の担当を務める市社会福祉協議会の芳賀さんは、「研修会を受講したかたが、各地区で活躍するのがうれしい。今年になって、久野地区のかたがたが協力し、ケアタウン事業推進の体制づくりを始めようとしているんですよ」と、目を輝かせています。

研修会は、これまでに約100人が受講。4~6月にこのコーナーで紹介した下府中地区の村木さん、早川地区の青木さん、富水地区の柳井さんも研修会を受講し、各地区のケアタウン事業に積極的に取り組んでいます。

今年も7月から、研修会が行われます。「多くのかたに参加してもらい、各地区でケアタウン事業を進めてほしいですね」

ケアタウン推進の担い手が増え、地域での支え合いが実現するよう、芳賀さんは研修会に力を入れていきます。

※「地域福祉コーディネーター」についてのお問い合わせは、小田原市社会福祉協議会(電話 0465-35-4000)まで。

--------------------

華道家 杉﨑宗雲さん

--------------------

小田原のアートの魅力を全国に

--------------------

杉﨑宗雲さん

御室流の華道家。華は"一瞬ひとときの美" "花は人、人が華をつくる"。小田原華道協会会長、無尽蔵プロジェクトコーディネーター、小田原市文化連盟事務局長。

アートの魅力で人が集まり交流が生まれることを目指して、アーティストやアートが好きな市民が集まり、ボランティア活動をしています。市民文化祭のオープニングイベントや中心市街地の商店などを作品で飾る「まちなか・ぶらり・ミュゼ」を実施してきました。現在、清閑亭、小田原文学館、松永記念館をつなぐ「アート・ナウ 2013」を開催中です。作品を鑑賞するだけでなく、邸園を巡り、建物の魅力や季節感を感じてほしいですね。小田原の歴史や文化、まちの魅力を、アートの力で引き出せればよいと思います。

私の活動の根底にあるのは、素晴らしい芸術作品を多くのかたに見てほしいということと、文化活動を新たな担い手に引き継いでいきたいということです。アートに興味がなかったかたが、芸術文化の楽しみ方を見付けることで、生活がよりクリエーティブになります。

芸術文化創造センターの整備で、小田原のアートシーンは大きく変わっていくでしょう。芸術祭を行うことで活性化したまちもあります。芸術文化創造センターや歴史的建物を拠点として、芸術祭を開催し、小田原のアートの魅力を全国に発信したいですね。

「アートで邸園めぐり」アート・ナウ2013

おだわら無尽蔵・文化芸術のプロデュースにより、清閑亭・小田原文学館・松永記念館をアートでつなぐ芸術展です。

7月8日月曜日まで。

====================

#07 〈連載〉梅花ちゃんと黒松おじいさんの社会科見学

====================

好奇心旺盛な梅花ちゃんと、優しくて物知りな黒松おじいさん。

二人が市内の事業所や工場を訪ねます。

4 日本新薬の巻

日本新薬株式会社 小田原総合製剤工場

所在:小田原市桑原676-1

日本新薬株式会社は、1911(明治44)年に京都で創業し、主に医療機関向けの医薬品を製造しています。同社で販売する医薬品のほとんどが、小田原の工場で造られています。

今回は、製造管理部の東條健さんに案内してもらいました。

1 壁の穴から空気が出ているよ

エアシャワーを全身に噴射して、小さなごみやほこりも、工場の中に入らないようにしているよ。人だけじゃなく、材料や製品を運ぶロボットが工場内に入るときも、エアシャワーをかけているんだ。

医薬品に異物が混入することは、決して許されないから、衛生管理が徹底しているのぅ。

2 容器が並んでいるよ!

原料は、検査して安全を確かめたあと、正確に量るんだ。ここには、すでに量り終えて、これから、混ぜたり、錠剤の形にする薬剤が並んでいるよ。

間違えないように、容器にバーコードを貼っているぞ。

3 この機械は、不思議な形だよ

打錠といって、錠剤を作る機械だよ。上の階から薬剤を入れ、圧縮してできた錠剤が機械の左側に運ばれているよ。杵と臼でお餅をつくのと同じ原理で、錠剤の形にしていくんだ。

打錠する部屋は、8部屋もあって、各部屋にいろいろな種類の打錠する機械が置かれているんじゃ。

4 白い錠剤がたくさんあるね!

これから包装する錠剤だよ。この機械では、1時間に36万錠もの錠剤を包装しているんだ。プラスチックを指で押すと、アルミ箔が破れて錠剤が取り出せる包装だよ。

すごい量じゃ。錠剤とカプセル剤だけでも年間11億錠以上を作っているそうじゃ。想像もつかん…

5 真剣なまなざしだね

容器に正しく錠剤が入っているか、最終的に人の目でチェックしているんだ。

包装する前にも、機械と人の目で繰り返しチェックしているんだよ。

集中して確認する作業は、大変じゃ。

薬は人の身体に直接影響するものだから、万全の体制でチェックしているのじゃな。

京都には硬式野球部があり、活躍しているよ。

この工場のグラウンドでも、年に一度京都から選手が来て、少年野球教室が開かれているんだ。

梅花も教えてほしいなぁ。

ガンバレ、野球部!!

====================

#08 〈連載〉私のおススメ☆あなたのおススメ

====================

ぜひ伝えたい「私のおススメ」、知ってうれしい「あなたのおススメ」。

皆さんからの投稿をもとに、小田原の「おススメ」情報をお届けします。

投稿をお待ちしています!

採用されたかたには粗品をプレゼント!

募集テーマからテーマを選び、あなたのおススメを投稿してください。

[投稿方法]

(1)募集テーマ、(2)あなたのおススメとその理由、(3)氏名、(4)住所またはお住まいの地区、(5)電話番号を書き、可能であれば写真を添えて、郵送、ファクスまたはホームページから投稿してください。

〒250-8555 小田原市広報広聴課「私のおススメ☆あなたのおススメ」係

電話 0465-33-1261 FAX 0465-32-4640

[募集テーマ]

■小田原珍風景

■ハイキングコース

■小田原の夏を感じる風景

■小田原の秋を感じる風景

■大好きな小田原の味

--------------------

小田原の夏を感じる風景

--------------------

今回のテーマは「小田原の夏を感じる風景」。

夏休みを前に、今年の夏のお出掛けスポットを探しているかたも多いのではないでしょうか。

セミの鳴き声、にぎやかな子どもの声、草いきれのする道。印象深い夏の景色は、音や香りとともに記憶されるもの。

五感を刺激するすがすがしい緑の木々、清涼感ある水にまつわる風景を投稿いただきました。

山・川に恵まれた小田原ならではの、私たちになじみ深い場所、ちょっとした非日常感を楽しむことができる場所。どちらも魅力的な夏を感じる風景です。

「私のおススメ☆あなたのおススメ」では、引き続き、皆さんからの投稿をお待ちしています。「小田原の夏を感じる風景」も、まだまだ募集中。この夏見付けた夏らしい風景をぜひ教えてください。

フラワーガーデンの噴水

きれいな花も観賞でき、夏は噴水も始まるので、子どもを連れて遊ぶのにぴったりです。噴水にぬれて遊ぶ子どもを見ると、「夏だな」と感じます。

(府川のT.Sさん)

あゆ釣り

「あゆ釣り解禁」と聞くと「暑い季節の到来」を感じます。

今年の解禁日も早川は多くの釣り人でにぎわっていました。

(酒匂のK.Sさん)

下曽我の剣沢

ふだん、誰も来ないような場所なのでおススメです!!! 夏に来ると気持ちがよいです!!!

(田島のSato-Cさん)

小田原ちょうちん夏祭り

お城に合わせ鏡のように映るちょうちんの明かりがとても幻想的です。今年のちょうちん夏祭りも見に行きたいと思います。

(東京都台東区のK.Yさん)

広報小田原 毎月1日発行 No.1086

発行:小田原市 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 市役所総合案内 電話 0465-33-1300

編集:企画部広報広聴課 電話 0465-33-1261 FAX 0465-32-4640 〈C〉小田原市2013・7

広報小田原は、資源保護のため再生紙を使用しています。

6月1日現在 小田原市の人口196,305人 79,522世帯