広報小田原 第1134号

広報小田原 第1134号

平成27年7月1日 発行

#01 ごみを減らそう!

#02 7月1日から発売開始! シロマチおだわらプレミアム商品券

#03 税は社会の会費です

#04 介護保険制度の改正

#05 新しい小田原の魅力をプロモーション!

#06 〈連載〉 小田原四季の代表魚

#07 おだわら情報

#08 〈連載〉あふれる 魅力 ハルネ情報 7月/〈連載〉 小田原のアートシーン

#09 〈連載〉知りたい! 広めたい! 地域自慢[3]

#10 〈連載〉いいね!がいっぱいmy中学校 その3

PDF版

テキスト版

====================

#01 ごみを減らそう!

====================

【問】環境政策課 電話 0465-33-1471

環境にやさしく

皆さんのごみの分別と資源化により、「燃せるごみ」は、減量傾向にあります。

しかし、ごみの分別状況を調査すると、まだまだ分別できることが分かります。

『ごみと資源の分け方出し方ガイド』が新しくなり、小学生もごみの分別や資源循環に取り組んでいます。

ごみを減らし、資源が循環するまちを目指しましょう。

--------------------

分別を徹底!

--------------------

減量している「燃せるごみ」

市の平成26年度の「燃せるごみ」総量は5万2,495トンで、25年度に比べ、約765トン減量。ピーク時の15年度に比べ、1万トン以上減っています。

現在の「燃せるごみ」量を、一人一日当たりの量に換算すると、737グラム。市の目標値である718グラムまで、あと19グラムです。一人一日19グラムの「燃せるごみ」を減らすだけで、市全体で、年間約1,348トンもの減量効果があります。

小田原市の「燃せるごみ」量の推移

年度/H15/H16/H17/H18/H19/H20/H21/H22/H23/H24/H25/H26

ごみ量(トン)/63,001/61,797/58,944/58,173/57,408/55,561/54,109/53,721/54,134/53,801/53,260/52,495

分別状況調査

毎年実施している「燃せるごみ」の分別状況調査。調査をすると、「燃せるごみ」の中に、紙類や「トレー類・プラスチック製容器包装表示のあるもの」などが混ざっていることが分かります。

市では、9分類18品目のごみの分別を進めています。正しい分別を徹底すれば「燃せるごみ」はさらに減り、処理費用の削減や資源の循環につながります。

お願いします! 生ごみの水切り

「燃せるごみ」に多く含まれる生ごみはほとんどが水分であるため、水を切るだけでも減量効果があります。

ごみが軽くなるため、ごみ出しが楽になり、においの軽減にもなります。

まずは、「ごみ出し前のひとしぼり」から始めてみてください。

新『ごみと資源の分け方出し方ガイド』

ごみの分別に役立てていただくための『ごみと資源の分け方出し方ガイド』。今年、平成21年以来、6年ぶりに内容を見直した新しいガイドができました。分別内容をイラストで紹介するなど、工夫を凝らしています。

新しいガイドは、市の紙・布類の回収とリサイクルを行う「古紙リサイクル事業組合」が制作し、寄贈されました。

自治会を通じて各家庭に配布した他、環境政策課や支所・連絡所、タウンセンター、窓口コーナーでも配布しています。

--------------------

変更点に注意!

ごみの分け方・出し方

--------------------

(1)「紙・布類」の日に出せるものが多くなりました!

これまで、ダウンジャケットなどは再利用できない布類で、「燃せるごみ」でしたが、リサイクル技術の向上により、資源として再利用できるようになりました。今後は、「紙・布類」の日に出してください。

●新たに資源として再利用できるようになった布類(「紙・布類」)

靴下(未使用)、手袋、カーテン、ダウンジャケット、スキーウエア、毛糸 など

●資源として再利用できない布類(「燃せるごみ」)

ストッキング、おむつ、汚れた布、切れた布、ベルト(金属部分は「燃せないごみ」)、ぬいぐるみ、布団、座布団、枕、雑巾、クッション など

※「紙・布類」の日に出せない紙類

再生後の紙に悪影響を及ぼすので、次の紙類は、「燃せるごみ」の日に出してください。

汚れた紙容器や紙トレー、裏が黒いカーボン紙、感熱発泡紙、アイロンプリント、においの強い洗剤や芳香剤の紙箱 など

(2)ペットボトルのラベルも?がしてください!

リサイクルの際の品質向上のため、ペットボトルを出すときは、キャップを外すだけでなく、ラベルも剝がしてください。

キャップとラベルは、「トレー類・プラスチック製容器包装表示のあるもの」の日に出してください。

守ってください!

●収集日の午前8時30分までに、決められた場所に出してください。

●「燃せるごみ」は、市専用の指定袋で出してください。

●スプレー缶、カセットボンベ、ライターなどの危険物は使い切り、「スプレー缶など」の日に出してください。「燃せないごみ」などと一緒に出されたスプレー缶から発火し、車両火災が起こることがあります。

●花火、マッチは、水で湿らせてから、「燃せるごみ」の日に出してください。

●一度に大量のごみが出た場合は、直接、環境事業センターに持ち込んでください。1キロ25円で処分します。

●草、枝などは「燃せるごみ」です。剪定した枝は、長さ50センチ以下、直径30センチ以下にして、ひもで束ねてください。草は、指定袋に入れてください。

一度に出せるのは、3束または3袋までです。

ブログ「ごみんちゅが行く!」

市専用の指定袋にも描かれている「ごみんちゅ」。ごみんちゅが、ごみに関するさまざまな現場へ行き、分かりやすく「ごみの今」を発信しています。ぜひ、ご覧ください。

webID P16870

--------------------

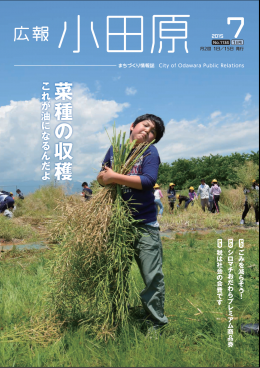

資源循環体験 下中小学校

--------------------

市では、ごみの埋立処分地だった中村原埋立処分場で、地域の人や学校と協力して、菜の花を栽培しています。その菜種から油を採取し、植物油に精製。精製した油は家庭や調理実習などで料理に使い、使用後の廃食用油を回収して、バイオディーゼル燃料に再生する「資源循環サイクル」に取り組んでいます。

下中小学校の4年生は毎年、種まきから脱穀まで体験し、資源循環について学んでいます。昨年度は、児童の提案で、店舗などの廃食用油の回収にも挑戦しました。

最初は難しかったけれど、慣れるとうまく刈れた!

バイオディーゼル燃料を使った収集車を見てみたい!

この菜種が油になって、料理に使えると思うと頑張れた!

燃料地産地消

廃食用油を回収→バイオディーゼル燃料に再生→バイオディーゼル燃料を収集車の燃料に使用→菜の花が二酸化炭素を吸収→菜の花を育て、菜種から植物油を精製→家庭などで使用→廃食用油を回収

生ごみを堆肥化!

段ボールコンポストに挑戦してみましょう

「段ボールコンポスト」とは、段ボール箱を利用し、微生物の力で生ごみを分解する処理方法。できた堆肥で、植物や野菜を育てることができます。

初めて挑戦する人には、初期セット(基材、シャベル、温度計など)を無料で配布します。興味のある人は、環境政策課にお問い合わせください。

※申し込みは、世帯単位。

ワンポイント!

段ボールコンポストを成功させるコツは、通気性をよくすること。

これは、空気が多いと、生ごみを分解する微生物がよく活動するからです。段ボールの下にすのこなどを敷くと通気性がよくなり、底が水にぬれるのも防げます。また、よくかき混ぜることも、空気を送り込めるので効果的です。

--------------------

至誠・市政

--------------------

「70年の節目に」小田原市長 加藤 憲一

今年は、終戦・被爆から70年の節目になります。国では、安全保障に関し憲法解釈を含めた極めて重要な議論が行われており、その行方に多くの国民が注視しているところでもあります。まさに、唯一の被爆国である我が国が戦後守りぬいてきた平和の在り方に、国民一人一人が深く思いを致し、それが決してゆるがせにならぬよう、確認をすべき年であると私は思います。

戦争の災禍を体験されたかたから直接にお話を伺うことで、戦争は決して起こしてはならないとの決意を深める、いわば「平和を守る」取り組みが、語り手となる人の高齢化や減少によって難しくなりつつある今、その残された時間を無駄にせぬよう、可能な限り機会を作って、特に子どもには話を聴いてほしいと切に願っています。

小田原市では、「戦時下の小田原地方を記録する会」の飯田耀子さんが、毎年数多くの小中学校を訪ね、子どもに直接お話をしていただいておりますが、加えて今年は、8月6日の広島での平和記念式典への参加と、被爆されたかたがたからの学習をさせていただくべく、各市立中学校から2人ずつの代表生徒を広島へ派遣する準備を進めています。参加する生徒だけでなく、各学校で、そして地域で、体験を通じた学びを共有し、受け継いでいくことが大切です。

また民間では、戦後間もなく設立された郷土紙「神静民報」社の主催で、城山に在住の増田昭一さんが実際に満州で体験した、子どもの悲劇を描いた映像作品の上映会と講演が、7月25日に予定されています。増田さんは現在87歳、満州でいのちを落としていった子どものことを伝えるべく、これまで何冊かの本にその過酷な体験を記されておりますが、そのあまりの過酷さに、私も涙なしには読めませんでした。あまり知られていない、しかし実際に引き起こされた戦時下の事実を、ぜひ多くの皆さんに知ってほしいと思います。

そして、より重要なことは、いつの世も戦争への発端が、憎しみ合いや利害対立、諍いや相互不信である以上、そのようなものが生まれない社会を築くこと、すなわち「平和を創る」歩みです。地域の課題を共有し、ともにその解決に向けて知恵を出し合い、皆が力を尽くす、「市民の力で未来を拓く希望のまち」へ進むこと。迂遠なようでも、それが平和へのより本質的な道であると思っています。

====================

#02 7月1日から発売開始! シロマチおだわらプレミアム商品券

====================

【問】産業政策課 電話 0465-33-1518

現在、各地で注目を集めている「プレミアム商品券」。

市内では、国の地方創生交付金を活用し、7月1日水曜日から発売されます。

自分が欲しいもの、大切な人への贈り物、お土産などの購入に、お得な商品券をご利用ください。

2割もおトク

--------------------

いい店発見、小田原体験

地元消費で活性化

--------------------

小田原市商店街連合会では、「いい店発見、小田原体験」をキーワードに、「シロマチおだわらプレミアム商品券」と銘打ち、プレミアム商品券を販売します。

同連合会では、今までにもプレミアム商品券を販売しています。前回の発行額が1億5,000万円だったのに対し、今回は4億円。販売価格の2割をプレミアム分として上乗せした金額を、地域での買い物に使えます。

各商店街や参加店舗では、プレミアム商品券の利用で地元消費を喚起し、商店街の活性化を図ろうと、意気込みが大きくなっています。

--------------------

3種類の商品券で使いやすく

--------------------

商品券は、2,500円、5,000円、1万円の3種類。1冊購入するのに「1万円は少し高額で…」という買い物をする人の使いやすさも考えて、2,500円、5,000円も用意しています。用途に合った商品券がお求めになれます。

種類/販売価格(1冊)/額面金額(1冊)/販売数

レギュラー/1万円/1万2,000円/3万冊

ハーフ/5,000円/6,000円/1万5,000冊

クオーター/2,500円/3,000円/1万冊

※レギュラーの1,000円分、ハーフとクオーターの500円分は、「商店街専用券」と書かれた色の異なる商品券です。大型店では利用できません。

※お釣りは出ませんので、ご注意ください。

小田原市商店街連合会会長 古川 孝昭さん

小田原を存分に味わってほしい

本連合会は、これまでに商店経営や宣伝サービスなどを日々研究し、市民の皆さんとともに商業の充実繁栄に寄与しながら、発足以来50年以上が経過しました。今回のプレミアム商品券には、商店会のない地域の店舗にも呼びかけ、多くの店舗に参加をいただきました。また、各商店会で、商品券を生かしたさまざまなサービスも予定しています。皆さんに、小田原を思う存分味わってもらうため、心の込もったおもてなしで頑張ります。

--------------------

商品券を買いたい!

--------------------

販売・有効期限

商品券は、夏と秋の2回販売します。

第1回(夏) 7月1日水曜日午前10時~8月31日月曜日

第2回(秋) 10月1日木曜日午前10時~11月30日月曜日

有効期限 発売日~12月31日木曜日

※購入額の上限は、各回とも、一人当たり5万円です。

どこで買えるの?

特別販売場所 小田原百貨店栢山店、ヤオマサ蛍田店、小田原ダイナシティ、フレスポ小田原シティーモール、ハルネ小田原

※特別販売場所は、発売日から5日間設置します。

販売場所 各商店街(店頭「販売店」ポスターなどで確認できます)

※いずれも、売り切れ次第販売終了。

この店で使えます!

この取り組みには、市内32商店会が参加します。商店会加盟店の他、商店会がない地域の店舗なども含め、約900店舗で使えます。

商品券が使えるお店には、「参加店」ポスターが掲示されています。また、小田原市商店街連合会のホームページで確認できます。

web「0465.net」で検索。

お問い合わせ

小田原市商店街連合会 電話 0465-22-5961

商品券の販売場所、参加店舗など詳しくは、「(同)まち元気小田原」にお問い合わせください。

電話 080-6779-7914 FAX 0465-44-4657 ※月~金曜日の午前9時~午後6時

====================

#03 税は社会の会費です

====================

【問】市税総務課 電話 0465-33-1345

市税滞納をなくすために

市税は、福祉・教育・道路整備など、さまざまな行政サービスを行うために必要な財源です。

市税収入確保や納税の公平性を保つため、市では、納税催告や財産調査、滞納処分を行っています。

--------------------

市の取り組み

--------------------

市税の滞納は、市の財政に影響し、行政サービスに支障を来すことになりかねません。納期内に納税している多くの人との公平性を保つため、市では、次のように取り組んでいます。

督促・催告

納期内に納税が確認できない人に督促状を送り、その後も電話や文書などで、自主的な納税を促します。

財産調査

督促・催告を行っても納税や相談がない場合は、預貯金・生命保険・給与・不動産などの財産を調査します。

滞納処分

財産調査の結果、財産があった場合は差し押さえます。差し押さえた財産は、強制解約や公売などにより現金化し、滞納された市税に充てます。

こんな取り組みも!

●県と人事交流し、職員の能力向上や、効果的な滞納整理方法の研究などに生かしています。

●国税OBを「徴収指導員」として任用しています。

平成25年度から職員を指導している、笠原康弘徴収指導員に伺いました。

国税の徴収は厳しいけれど、市税の徴収はそうでもないと考えている人も多いようです。しかし、滞納処分の法的権限は、国も市も変わりませんので、市では、国税と同じ姿勢で滞納処分を行っています。

徴収事務は専門性の高い仕事ですが、職員は皆、納期内に納税している大多数の市民のため、使命感を持って職務に取り組んでいます。

納期内に納税できない場合は、早めに相談してほしいと思います。

--------------------

納税相談はお早めに

--------------------

納期限を過ぎると延滞金が加算され、新たな負担が生じます。病気や失業などやむをえない理由で、納期内に納税することが難しい場合は、直接または電話で、市税総務課に相談してください。生活状況や収支状況から納税計画を立て、滞納の解消を目指します。

--------------------

ご利用ください

--------------------

●納税窓口の時間延長と休日開設

・市税総務課(市役所2階7番窓口)

毎週火曜日は、午後7時まで窓口を延長しています。

・アークロード市民窓口

平日 午前7時30分~午後7時

土・日曜日、祝日 午前8時30分~午後5時

・マロニエ住民窓口

平日、土・日曜日、祝日 午前8時30分~午後5時

※平日以外の納税には、納付書が必要です。

●コンビニエンスストアでの納税

税額30万円以下でバーコードが印刷された納付書は、納付書に記載されたコンビニエンスストアで使用できます。

●口座振替

納税通知書に同封されている申込はがき、または、市内金融機関にある依頼書で申し込んでください。

※申込はがきは、市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税のみ。

詳しくは、市ホームページをご確認ください。

webID P10090

====================

#04 介護保険制度の改正

====================

【問】高齢介護課 電話 0465-33-1827

費用負担が変わります

介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みです。

費用負担の公平性を図るため、8月から、介護保険制度の一部が改正されます。

--------------------

利用者負担割合が変わります

--------------------

現在、介護サービス利用時の費用負担は1割です。65歳以上で一定以上の所得がある人は、8月の介護サービス利用分から2割になります。

対象者

本人の年間合計所得金額が160万円以上の人。ただし、次のいずれかに該当する人は1割。

(1)生活保護受給者

(2)市町村民税非課税者

(3)世帯に65歳以上の人が本人のみで、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が280万円未満の人(世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合は、346万円未満)

webID P18109

[介護認定を受けている人へ]

7月に、負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を送ります。利用している介護サービス事業所などに、介護保険被保険者証と一緒に提示してください。

--------------------

高額介護サービス費

利用者負担段階区分が変わります

--------------------

高額介護サービス費は、1か月間の介護保険サービス利用者負担額の合計が上限を超えると、超えた分が後から支給されるものです。

8月から、利用者負担段階に「現役並み所得者」が加わります。「現役並み所得者」でも条件を満たすと、申請により「一般世帯」になります。対象となりえる人には、市から申請勧奨します。

[現行]

利用者負担段階区分/自己負担限度額(月額)

一般世帯/3万7,200円(世帯)

市町村民税非課税世帯/2万4,600円(世帯)

市町村民税非課税世帯 ■本人の年間合計所得と課税年金収入額の合計が80万円以下 ■老齢福祉年金受給者/1万5,000円(個人)

生活保護受給者/1万5,000円(個人)

[平成27年8月以降](一般世帯)

現役並み所得者

※世帯内に課税所得が145万円以上の第1号被保険者がいて、第1号被保険者の収入が383万円以上(第1号被保険者が2人以上いる場合は、520万円以上)/4万4,400円(世帯)

一般世帯/3万7,200円(世帯)

--------------------

高額医療合算介護サービス費

世帯負担限度額が変わりました

--------------------

高額医療合算介護サービス費は、介護保険と医療保険の限度額を適用した後に、1年間(8月~翌年7月)の世帯の負担合計額が限度額を超えると、超えた分が後から支給されるものです。

70歳未満の人の限度額は、平成27年1月から所得区分が細分化されたことに伴い、変更されました。

平成26年8月から、27年7月までの限度額は、経過措置が設けられています。

[70歳未満の限度額]

所得区分/【平成27年8月~】限度額/【平成26年8月~27年7月】限度額

(1)基礎控除後の所得が901万円超/212万円/176万円

(2)基礎控除後の所得600万円超/901万円/141万円/135万円

(3)基礎控除後の所得が201万円超/600万円以下/67万円/67万円

(4)基礎控除後の所得が201万円以下/60万円/63万円

(5)市町村民税非課税/34万円/34万円

--------------------

施設利用時の食費・部屋代

負担軽減の基準が変わります

--------------------

介護保険施設や短期入所サービスを利用する人のうち、市町村民税非課税世帯の人は、介護保険負担限度額の申請により、食費と部屋代(滞在費)の負担が軽減されています。

8月1日以降、次のいずれかに該当する場合は、軽減されなくなります。

(1)住民票上世帯が異なる配偶者が市町村民税課税者

(2)預貯金などが1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)を超える

現在、負担軽減されている人の有効期限が、7月31日で終了するため、手続きの案内を送りました。8月以降も負担軽減を希望する人は、申請してください。

webID P04236

====================

#05 新しい小田原の魅力をプロモーション!

====================

【問】広報広聴課 電話 0465-33-1268

『オダワラボ』&『小田原ブック』

海・山・川、平野も里も全てがそろった自然豊かな土地に、歴史、文化、伝統が溶け込んだまち小田原。

多彩な風景や暮らしの中に、ワクワクするものが広がっています。

市では今、小田原が持つ新しい価値(魅力)を発信し、小田原ブランド(共感・好感)を作り上げるための取り組みを行っています。

住んでいると意外と気づかない、まちの豊かさや魅力を再発見してみませんか。

--------------------

プロモーションサイト『オダワラボ』

--------------------

小田原の魅力を発信するプロモーションサイトを開設。小田原が持つたくさんの魅力を探求する「ラボラトリー(研究所)」と位置づけ、興味のある人が、さまざまな切り口で魅力を探求・取材したレポート記事を紹介しています。

この『オダワラボ』に参加して、一緒に小田原の魅力を発見、発信してくれる「研究員」を募集しています。興味のある人は、広報広聴課にご連絡ください。

webトップページの「オダワラボ」をクリック

--------------------

プロモーション冊子『小田原ブック』

--------------------

小田原の多様な自然美を織り交ぜながら、人々の暮らし、仕事、活動に対する思いがつづられています。

近隣都県在住の子育て世代を中心とする若い世代に向けた無料の冊子で、東京都内の書店、ギャラリースペース、カフェなどに置いています。

市内では、ハルネ小田原街かど案内所で配布しています。

きれいに編集されて、生き生きした小田原の素敵な写真がたくさん。

伝わりやすいデザインで小田原の魅力が表現されているので、私も訪れて、皆さんにお会いしてみたくなりました。

小田原の「今」が見えるのがとてもよいです。そこに暮らす人の息遣いが聞こえてくるようです。

知っている人、なじみ深いものがたくさん詰め込まれていて、小田原に帰りたくなりました。

====================

#06 〈連載〉 小田原四季の代表魚

====================

【問】水産海浜課 電話 0465-22-9227

四季の魚 夏編

日々相模湾の大海原に乗り出し、魚を獲る小田原の漁師。

その漁師でさえも食した瞬間に感動し、思わずうなる、おいしい魚があるという・・・

海を知り、魚を知り尽くした漁師が、自信を持ってお薦めする、季節ごとの特別な魚。

それが、「小田原四季の代表魚」です。

小田原城前魚とは・・・

小田原で漁獲された鮮魚・活魚と、未利用・低利用の地魚を用いた加工品を登録した「小田原地魚加工品ブランド商品」を、小田原の魚ブランド化・消費拡大協議会が商標登録しているブランド名です。

--------------------

サザエ

--------------------

アワビと並び、高級食用巻貝の代表である「サザエ」。

片浦地域に多く生息し、素潜りや刺し網漁法で獲れます。

とげのある殻を思い浮かべると思いますが、とげのない殻も多くあります。波が荒い海で育つと、殻にとげができやすいといわれています。

食べ方 さしみ、つぼ焼き など

●つぼ焼きにはしょうゆの他、みそバターやガーリックバターを入れるのもお薦め!

●混ぜご飯にしてもおいしい!

「刺し網漁法」とは・・・

刺し網漁法は、バレーボールのネットのような網を海底に仕掛けます。魚のえらなどが網目に絡まり、漁獲されます。

--------------------

伊勢エビ

--------------------

言わずと知れた高級食材「伊勢エビ」。

小田原で「伊勢エビ」と聞くと、意外と思う人が多いでしょう。しかし、定置網がある片浦地域の海岸沿いの岩礁に多く生息し、刺し網漁法で獲れます。

昔は、「カマクラエビ」や「グソクエビ」と呼ばれていました。

「エビのように腰が曲がるまで」と長寿にあやかり、正月の鏡餅の飾りや祝いの膳に用いられます。

食べ方 さしみ など

●さしみで食べれば、締まった肉質のプリプリ感と甘みに大興奮!

●甲羅は、みそ汁に入れると独特の風味を出し、おいしい!

●フランス料理や中華料理などの食材にも珍重!

--------------------

ここで買えます! 食べられます!

「小田原の地魚愛用店」

--------------------

小田原の魚市場で取引される地魚を、積極的に取り扱う店です。

●地魚を購入できる愛用店

16店舗(うち市内10店舗)

●地魚を活用したメニューを食べられる愛用店

33店舗(うち市内28店舗)

※平成27年5月時点

詳しくは、小田原の魚ブランド化・消費拡大協議会ホームページで。

web「小田原の魚」で検索

====================

#07 おだわら情報

====================

--------------------

7月11日土曜日~20日祝日

夏の交通事故防止運動

--------------------

【問】地域安全課 電話 0465-33-1396

レジャーなどによる過労運転や、夏特有の解放感による無謀運転などで、交通事故を起こしやすい季節です。一人一人がルール遵守とマナー向上に努め、夏を楽しく安全に過ごしましょう。

子どもと高齢者の交通事故防止

車を運転するときは、子どもや高齢者を見掛けたら特に注意を払い、「思いやり」のある運転を。

踏切の交通事故防止

警報機が鳴ったら、踏切に絶対入らないように。通過するときは、必ず一時停止して安全確認を。

STOP 自転車の危険行為

6月1日の改正道路交通法の施行により、自転車で信号無視や一時不停止、酒酔い運転など、特定の「危険行為」を3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられることになりました。歩行者の通行を妨害しないよう細心の注意を払うなど、自転車の交通ルールの遵守とマナーの向上に努めましょう。

--------------------

健康保険の年次更新のお知らせ

--------------------

【問】保険課 電話 0465-33-1845(国民健康保険係)

電話 0465-33-1843(高齢者医療係)

毎年8月に、医療費の自己負担額などを見直します。

限度額適用認定証などの更新

限度額適用認定証は、医療機関で支払う自己負担額などを、所得に応じて一定の限度額までに抑えるものです。保険料未納世帯の人や、平成26年中の所得申告をしていない人は、認定されないことがあります。

(1)70歳未満の国民健康保険加入者

現在、認定証をお持ちの人には、7月初旬に申請書を送ります。8月以降も必要な人は、申請してください。

(2)70~74歳の国民健康保険加入者

7月下旬に送る国民健康保険高齢受給者証に、申請書を同封します。8月以降も必要な人は、申請してください。

(3)後期高齢者医療保険加入者で、世帯全員が非課税の人

現在、認定証をお持ちの人で、8月以降も認定対象となる場合は、7月下旬に新しい認定証を送ります。更新手続きは不要です。

(1)・(2)の申請方法

申請書に必要事項を記入し、郵送または保険課(市役所2階)、支所・連絡所、タウンセンター住民窓口に提出。アークロードなど窓口コーナーでは、受け付けできません。

国民健康保険高齢受給者証の更新

国民健康保険高齢受給者証は、国民健康保険に加入している70~74歳の人に交付されるもので、医療機関で支払う負担割合が書かれています。

7月下旬に新しい受給者証を送ります。

医療機関で支払う負担割合について

市県民税の課税所得額が145万円以上の人は3割負担ですが、平成26年中の収入合計によっては、申請により2割(昭和19年4月1日以前生まれの人は1割)となります。

詳しくは、受給者証に同封の案内をご確認ください。

平成27年度後期高齢者医療保険料

平成26年中の所得をもとに年間保険料を計算し、7月中旬に保険料決定通知書を送ります。

平成27年度の保険料率は、所得割率が8.30パーセント、均等割額が4万2,580円です。

※賦課限度額57万円

注意事項

・今年度、保険料が増える人は、年金からの天引きが中止となり、納付書や口座振替による納付に切り替わる場合があります。

・納付方法は原則として年金からの天引きですが、一定の条件を満たしていない場合は、納付書や口座振替による納付になります。

・後期高齢者医療保険料は、国民健康保険料の口座振替手続きが引き継がれません。口座振替を希望する場合は、金融機関または保険課で、口座振替の手続きをしてください。

・年金からの天引きの人でも、申請により口座振替に変更することができます。口座振替の手続き後、保険課または支所など(アークロードなど窓口コーナーを除く)で、手続きをしてください。

--------------------

からくりパズルフェスタ2015

--------------------

【問】小田原・箱根「からくりパズル」を広める会事務局 電話 0465-55-7887

産業政策課 電話 0465-33-1515

小田原・箱根地域で昔から作られてきた、秘密箱などの「仕掛けもの」。その技術や伝統が受け継がれ、「からくりパズル」が作られるようになりました。このフェスタで、「からくりパズル」の魅力を体感しましょう。

アイデアコンテスト入選作品展示・賞決定投票

入選したアイデアが実際の作品となり、皆さんの投票で賞が決まります。

展示・投票

期間 7月18日土曜日~8月31日月曜日

場所 ハルネ小田原 TAKUMI館、クラフトえいと、関所からくり美術館

表彰式

日時 9月5日土曜日午前11時~

場所 ハルネ小田原 ハルネ広場

からくり箱の展示会

200点以上のからくり箱大集合!

日時 7月25日土曜日午後4時~6時

26日日曜日午前10時~午後6時

場所 ハルネ小田原 ハルネ広場

大人のための工作教室

職人さんから、直接作り方を教えてもらえる教室です。

(1)「からくりソファー」 日時 7月25日土曜日午後1時~3時

(2)「吹き上げからくり箱」 日時 9月26日土曜日午前10時30分~正午

(1)(2)ともに

場所 ハルネ小田原 ハルネ広場

材料費 5,000円

申込 小田原・箱根「からくりパズル」を広める会事務局(平日・午前9時~午後6時)に電話で。

チャレンジラリー

ハルネ小田原 TAKUMI館やハルネ広場、ラスカ小田原5階WAZA屋を巡るイベントです。

日時 7月26日日曜日午前10時~午後6時

職人によるトークショー

日時 9月26日土曜日午後2時45分~

場所 ハルネ小田原 ハルネ広場

※詳しくは、小田原・箱根「からくりパズル」を広める会事務局にお問い合わせください。

web http://www.karakuri.gr.jp/hiromerukai/

--------------------

小田原が生んだ小説家

川崎長太郎のエピソード募集!

--------------------

【問】市立図書館 電話 0465-24-1055

川崎長太郎は、小田原生まれの私小説家です。作品の多くが小田原を舞台にしているため、市民のファンも多く、長太郎と直接話したことがある人も多いのではないでしょうか。

そこで、没後30年の今年、あなただけが知っている長太郎のエピソードや写真を募集します。

川崎長太郎とは?

小田原中学校(現 県立小田原高等学校)中退後、家業の魚商を手伝いながら、詩や小説を執筆。昭和13(1938)年、実家の物置小屋に住み、創作に専念。戦後発表した「抹香町」シリーズが人気になり、現在も多くの愛読者がいます。

募集内容 川崎長太郎についてのエピソードや写真など

募集期間 7月1日水曜日~8月31日月曜日

応募方法 専用の応募用紙を使い、市立図書館、かもめ図書館、小田原文学館などに設置の応募箱に投函。写真はメール(tosho@city.odawara.kanagawa.jpあて)で送るか、市立図書館に写真の内容をご連絡ください。

※応募された内容は、「没後30年記念行事」で使用予定です。

没後30年記念行事

没後30年を記念し、特別展とシンポジウムを開催します。

●特別展

期間 10月10日土曜日~11月29日日曜日 ※期間中無休

場所 小田原文学館

●シンポジウム

特別展の期間中に開催します。

webID P18108

--------------------

ホームページの検索がしやすくなりました

--------------------

市ホームページの「サイト内検索」に、「P○○○○○(5ケタの数字)」を入力し検索すると、そのページが表示されます。

====================

#08 〈連載〉あふれる 魅力 ハルネ情報 7月/〈連載〉 小田原のアートシーン

====================

--------------------

小田原ちょうちんを作ろう!

--------------------

主催・問 小田原ちょうちん製作ボランティアの会 (一社)小田原市観光協会 電話 0465-22-5002

日時 7月11日土曜日午後1時~5時(最終受け付け 午後3時30分) ※所要時間約90分

内容 小田原ちょうちんの製作体験

材料費 1,000円

申込 当日受け付け

--------------------

おだわら・コドモ・アート

夏のカラーテープアート@ハルネ小田原

--------------------

問 文化政策課 電話 0465-33-1706

日時 7月18日土曜日午前9時30分~午後0時30分

内容 海の生き物をテーマに、ハルネ小田原の壁をカラーテープで装飾

対象 小学生以上(4年生以下は保護者同伴)

定員 30組(申込順)

参加費 無料

申込 7月17日金曜日までに電話で

講師 三ツ山一志さん(造形家・横浜市民ギャラリー主席エデュケーター)

持ち物 脚立(持参できる人)

--------------------

第25回小田原みなとまつりプレイベント

--------------------

主催・問 小田原みなとまつり実行委員会 電話 0465-22-9227(水産海浜課内)

日時 7月25日土曜日午前10時~正午

内容・相模湾のさわる小水族館(ミニタッチングプール)

・みなとまつり当日のお楽しみ引換券配布(先着150人)

・「ウーミィ」も来るよ!

--------------------

ハルネ小田原駅直朝市

--------------------

問 街かど案内所 電話 0465-23-1150

日時 7月25日土曜日午前10時~正午

内容 新鮮な地場産品などの販売

--------------------

ハルネギャラリー

展示予定

--------------------

第25回小田原みなとまつり…8月3日月曜日まで

小田原城のあゆみ 第1期「廃城から御用邸時代」…9月30日水曜日まで

webトップページ 小田原地下街「ハルネ小田原」ホームページ http://www.harune-odawara.com/

--------------------

心を育てる音楽教育の普及

--------------------

小田原ジュニア弦楽合奏団

来年30周年を迎える、小田原ジュニア弦楽合奏団。団長のバイオリニスト・白井英治さんは、「子どもと一緒に、多くの人に音楽の喜びを届けたい」と、結成以来指導しています。

4月19日には、市民会館大ホールで、定期演奏会を開催しました。

この演奏会を、小田原文化レポーターの「さえパン」さんがブログで発信。文化レポーターは、「小田原の文化をより多くの人に知ってほしい、楽しんでほしい」と、心に触れた小田原のさまざまな文化活動を自ら取材、体験し、発信しています。

「小学生から高校生までの団員が、1年間一生懸命練習を重ねた成果は、音楽に対する純粋で真摯な姿勢から感じられました。

卒団生などによるロビーコンサートに始まり、今回は『名曲の花束』と題し、クラシックの有名な小品やディズニー映画『アナと雪の女王』のテーマ曲など、ポピュラーな曲も演奏しました。(中略)メインであるドヴォルザークの『弦楽セレナーデ』は難曲でしたが、生き生きと瑞々しいハーモニーを奏でていました」(さえパン)

来年4月には、30周年記念定期演奏会を開催する予定。地域の音楽団体として着実に成長を遂げる合奏団の、これからの活躍が楽しみです。

小田原文化レポーター

フェイスブック、ブログ

webID P16133

====================

#09 〈連載〉知りたい! 広めたい! 地域自慢[3]

====================

みんなが「知りたい!」「広めたい!」地域の自慢を紹介します。

--------------------

山王網一色地区

--------------------

西側に山王川、東側に酒匂川が流れ、南側は相模湾に面する山王網一色地区。

地域の中央には国道1号が通り、国道を挟んで、住宅地が広がっています。

かつて松林が生い茂り、漁船が置かれていた海辺は、多くの釣り人やサーファーが訪れる人気の場所になっています。

--------------------

まちも、心も美しく

--------------------

環境美化活動も盛んで、酒匂川や山王川、海岸、神社、公園などで清掃や落書き落としを行っています。特に、毎年7月に行われる「海岸清掃」には、多くの人が参加しています。今年の海岸清掃は、山王網一色地区と万年地区の同時開催。7月5日日曜日に、それぞれの地区の海岸で行います。

美化活動をすることで、海岸や川を訪れた人を、「おもてなし」の心で迎えています。

--------------------

歴史と伝統 次の世代へ

--------------------

山王網一色地区には、8つの神社と7つの寺院があり、新田義貞公の首塚、上杉龍若丸の墓、星月夜の社など、史跡も多く残っています。

伝統行事の継承と後継者の育成にも力を入れ、「小田原ばやし育成会」を結成したり、「道祖神祭り」「どんど焼き」「浜降り祭」などを行っています。漁業に従事するときの仕事唄と、婚礼・神社祭礼時の儀式唄を兼ねる「山王原大漁木遣唄」は、全国的にも珍しく、市の無形民俗文化財に指定されています。

山王原大漁木遣唄保存会 会長 末弘勝さん

保存会には大人に交じり、子どもも参加しています。子どもが行う木遣唄は大変珍しいそうです。参加する子どもは毎年変わるので、参加者を集めるのに一苦労です。

発表会、敬老会、お祭りなど、市内外のイベントに参加する他、結婚式で披露することもあります。そうした舞台で拍手をもらったときや、参加した子どもの笑顔を見たときは、とてもうれしいです。

ぜひ、皆さんも一度、お祭りなどで木遣唄を聞いてください。

====================

#10 〈連載〉いいね!がいっぱいmy中学校 その3

====================

地域の特色を生かし、さまざまな活動に取り組む小田原の中学校。

そんな各中学校の「いいね!」を紹介します。

--------------------

城北中学校

--------------------

住所 栢山2888

創立 昭和50年4月1日

校訓 ただしく さとく ねばりこく

校長 平塚 広

生徒数 1年147人 2年153人 3年134人 計434人

城北中学校は、市の一番北に位置する中学校です。

グラウンドからは美しい富士山が望め、空気の澄んだ日は絶景です。

地域の偉人・二宮尊徳先生の教え「至誠」「勤労」「分度」「推譲」を大切に、学校生活を送っています。

ボランティア活動

私たちは、学校を取り巻く地域の景観をよりよくするため、地域で取り組む「花いっぱい運動」や河川清掃「クリーンさかわ」などの活動に、個人や部活動単位で、自主的に参加しています。

これらの活動は私たちにとって、地域とつながることができる大切な機会となっています。

小学生との交流

毎年、市内の小学生が参加する「小田原市小学校体育大会」の時期には、陸上部員が学区内の小学校の練習に出向き、一緒に走ったり、技術的なアドバイスをしたりしながら、小学生との交流を深めています。

この練習を通じ、小学生が私たち中学生に興味を持ち、進学に希望を持ってくれたらうれしいです。

城北ソーラン

ソーラン節を城北中学校流に変えた「城北ソーラン」。毎年5月の運動会では、3年生全員で披露します。地域の自治会から借りたはっぴを着て、大きな掛け声とともに力いっぱい踊ります。城北ソーランを楽しみに運動会に来てくれる地域の人も多く、「よかったよ」「感動した」という声が、私たちの励みになっています。

先輩の勇壮な姿に心打たれた2年生は、冬頃から練習を始めます。13年前から続く城北ソーランを、城北中学校の伝統として、これからも引き継いでいきたいと思います。

★★★★★★★★★★

広報小田原

毎月1日発行

No.1134

発行:小田原市 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 市役所総合案内 電話 0465-33-1300

編集:企画部広報広聴課 電話 0465-33-1261 FAX 0465-32-4640 〈C〉小田原市2015・7

広報小田原は、資源保護のため再生紙を使用しています。

6月1日現在 小田原市の人口 194,380人 80,711世帯

★★★★★★★★★★