広報小田原 第1152号

広報小田原 第1152号

平成28年4月1日 発行

#01 「おだわらウッドスタート事業」が始まります 赤ちゃんから始める生涯木育

#02 地域コミュニティ組織、全地区で立ち上がる!

#03 〈連載〉平成の大改修 新・小田原城 見参

#04 〈連載〉小田原四季の代表魚

#05 おだわら情報

#06 〈連載〉あふれる 魅力 ハルネ情報 4月/〈連載〉いきいき!障がい者の働く場 [12]

#07 〈連載〉知りたい! 広めたい! 地域自慢[12]

#08 〈連載〉いいね!がいっぱいmy中学校 その12

PDF版

テキスト版

====================

#01 「おだわらウッドスタート事業」が始まります 赤ちゃんから始める生涯木育

====================

【問】農政課 電話 0465-33-1491

市域面積の約4割を森林が占め、国内でも有数の木製品の生産地である小田原。

森林の整備を進め、木材の利用を図るため、積極的に木育事業に取り組んできました。

これまでの取り組みに加え、今年度からは、感性豊かな乳幼児期から、子どもが木に触れ育つ環境を整備するため、「おだわらウッドスタート事業」を始めます。

--------------------

ウッドスタート宣言

--------------------

東京おもちゃ美術館を運営する認定NPO法人日本グッド・トイ委員会が、自治体や企業と進める「ウッドスタート」。木を活用して子育て・子育ち環境を整備し、子どもをはじめ全ての人が木のぬくもりを感じながら、楽しく豊かに暮らすことができるようにする取り組みです。

自治体や企業は「ウッドスタート宣言」をし、地元の木材を使った木のおもちゃを赤ちゃんに贈る「誕生祝い品事業」や、子育て世代が集まる場所に木材を生かす「子育てサロン木育化事業」などを進めています。

市は2月9日、自治体では全国で15番め、県内で初めて、「ウッドスタート宣言」をしました。

東京おもちゃ美術館

「多世代交流」「市民性創造」「ファミリーコミュニケーションの推進」を目的に平成20年にオープン。木材を使った遊び場や木のおもちゃの利用を広めています。

Web http://goodtoy.org/ttm/

--------------------

赤ちゃんに誕生祝い品を

--------------------

今月から、乳児がいる家庭(※)に「木育コンセプトブック」を配布し、「誕生祝い品」を贈呈します。

※本市に住民登録があり、「4か月児健診」の受診対象となる乳児がいる家庭

配布・贈呈方法

4か月児健診の受診

「4か月児健診」を受診し、「木育コンセプトブック」を受け取る

↓

子育て支援施設などの利用

市内4か所(マロニエ・おだぴよ・いずみ・こゆるぎ)の「子育て支援センター」や、各地区の民生委員・児童委員が地域で開催する「地域子育てひろば」を利用し、「誕生祝い品引換券」を受け取る

↓

TAKUMI館訪問

ハルネ小田原「TAKUMI館」で「木育コンセプトブック」「誕生祝い品引換券」を提示し、「誕生祝い品」を受け取る

TAKUMI館 営業時間:午前10時〜午後8時 問 電話 0465-46-9306

誕生祝い品制作者

堀内ウッドクラフト 堀内良一さん

木地師の技を生かした「ひのきかたかた」と、小田原らしさを表現した「かまぼこくるま」を作りました。

小田原で育ったひのきの香りと、伝統の職人技で作った木のおもちゃのぬくもりを感じてください。

--------------------

これまでに行ってきた木育事業

--------------------

妊婦さんや子育て中の保護者を対象に「木育」

木材の利用促進、子どもが身近に木と触れ合える機会の創出を目的に、「赤ちゃんのためのおもちゃづくり講座」を開催。小田原の森林の現状や手入れの大切さなどを学び、小田原の木を使ったおもちゃ(こま)を作ります。

この講座は、子育てや森林・林業のイベントに合わせて開き、参加者は、「木を使うことの大切さが分かった」「子どもに木のぬくもりを感じさせるよい取り組み」と、大変好評です。

小学生を対象に「木育」

紙芝居を使った「森林教室」や、水槽に「間伐した森」と「間伐していない森」を再現した実験で、森林の働きや大切さ、木材利用の意義について理解を深めてもらっています。また、間伐現場や製材所、木製品の制作現場を見学する他、木工クラフト体験なども行っています。

小学生は、「もっと地元の木を使ったほうがよい」「木で物を作るのは楽しい」と、実際に木や森に触れる体験を通じて、楽しく学んでいます。

きまつり

〜森と木に包まれる夏〜

平成24年度から毎年夏、いこいの森、フォレストアドベンチャー、わんぱくらんど、辻村山林・農園で、地域の森林・林業・木材産業関係者などが集まり、木に触れ、木に学び、木と遊ぶイベントを開催しています。

間伐・枝打ち体験、製材見学、木工体験を行う「森林体験ツアー」や、静かで幻想的な夜の森を散策する「むささびナイトハイク」などを実施。この取り組みは、平成27年12月に「かながわ観光大賞 審査員特別賞」を受賞しました。

--------------------

対談 多田館長×加藤市長

--------------------

「ウッドスタート宣言」をした小田原。

「木」に対する思いや期待を、東京おもちゃ美術館・多田館長と加藤市長が語り合いました。

五感に自然の刺激を

市長:初めに、日本グッド・トイ委員会や東京おもちゃ美術館の活動について教えてください。

館長:グッド・トイ委員会は、「おもちゃを通じて人と人をつなげる」「多世代のコミュニケーションを豊かにする」ことを目的に活動してい ます。その象徴が、東京おもちゃ美術館です。木のおもちゃを中心に、赤ちゃんから高齢者まで楽しめる施設を目指しています。また、 暮らしの中に木を取り入れる運動「ウッドスタート宣言」を、全国各地の自治体などと連携して行っています。

市長:私も数年前に、おもちゃ美術館を訪ねました。率直な感想として、この美術館そのものを欲しいと思いました。木を使ってこんな空間ができるのかと驚き、うらやましい思いで帰ってきた覚えがあります。

館長:おもちゃ美術館でもう一つ意識しているのは、五感に刺激を与えること。6歳までは五感で勝負していると思います。子どもが触れるものは特に、自然なものがよいのです。

「木づかい」のまちに

市長:小田原は市域面積の4割が森林で、木が身近にあります。しかし、木の香りや手触り、ぬくもりなどに触れる機会は多くありませんでした。多くの木がありながら、経済活動、生活空間に木を生かし切れていなかったのです。そのような中、地元の木材に関わる人が熱心に取り組み、いろいろなチャレンジをしています。例えば、木育をテーマにしたイベント「きまつり」などです。また、市役所の通路の一部などを木質化しました。「木づかい」のまちを目指し、進んでいるところです。

館長:今回の「ウッドスタート宣言」では、生まれてきた赤ちゃんに誕生祝い品をプレゼントします。まさに、ウッドスタートを切りました。これに満足するのでなく、次のステップに向け、「木づかい」を進めてほしいです。

小田原の優れた技術と木の魅力を広める

市長:小田原は木工の歴史が長く、多彩な加工技術を持っています。国内に出回っている木製おもちゃの製造元は、実は小田原であることが多いとも聞いています。一昔前の木製おもちゃは、デザインの点から衰退気味ですが、小田原の技術力を持てば、逆に新しいライフスタイルを提案する木製品を、容易に作ることができると思っています。技術力とデザイン力が重なり合えば、さまざまな供給ができます。

館長:誕生祝い品の選考会で応募された木のおもちゃを見ると、職人でなければ到底できないような技術が、いとも簡単に入っていました。この技術をうまくおもちゃ産業に生かせれば、小田原の存在は無視できなくなると思います。

市長:木製おもちゃの産地として、お互いの技術に目を向けるなど、全体のレベルアップを図る取り組みも、地元の業者に働きかけていきたいです。

木が持つ力

館長:私たちは、おもちゃ美術館を運営し、木が持つ力を実感しています。我々が作った「赤ちゃん木育ひろば」は、他の子育て支援センターなどに比べ、赤ちゃんが泣かないという結果が出ています。また、お父さんの滞在時間が長いのです。木が持つ安らぎの力は、赤ちゃんやお母さんだけでなく、お父さんにも大切だったことが分かりました。これが、木が持つ力だと思っています。

市長:埼玉県ときがわ町では、古くなった学校を補修し、校舎の内装に地域産材を貼ることで、校舎を長寿命化しました。維持修繕も簡単になり、工期も短いという合理的な政策です。また、この木質化により、風邪を引く子どもが減ったという話を聞きました。

館長:私たちも調査・研究しましたが、学校の内装木質化により、風邪・インフルエンザが減る、教員も情緒が安定する、子どもが礼儀正しくなるという結果が出ています。また、奈良県吉野町では、地元の木工職人が作った机の天板を、生徒が自らの机に組み立て、卒業まで自分の机として使いました。単に支給されたものではなく、自分で作り上げた机だと、3年間全く傷つけなかったそうです。

ウッドスタートを機に

館長:小田原には、森の恵みを学校に届けるように、子どもが育つ環境での木質化、教育面での取り組みにもチャレンジしてもらいたいと思っています。

市長:学校の内装木質化については、今後検討していきます。内装の木質化だけでなく、机や椅子に地元の木を使うことも目指していきたいです。子どもが当たり前のように木に触れ、木の中で生きていく。山からのつながりを保ち、自分たちの暮らしで木材が生きていく。さらには、次の世代に向けて自分たちも森を育てる。小田原は、それができる恵まれたロケーションと環境にあるのです。

--------------------

緑の祭典

かながわ未来の森づくり2016 in おだわら

--------------------

神奈川の緑を守り育てる運動を推進する「公益財団法人かながわトラストみどり財団」や神奈川県と協力し、辻村植物公園近くに杉などを植樹します。

日時 5月22日日曜日午前8時30分〜午後3時

場所 辻村植物公園隣接地(市内荻窪)

内容 植樹作業、水源林探訪 他

定員 400人(無料)

申込方法 4月29日祝日までに、行事名、郵便番号、住所、氏名、電話番号、参加者全員の氏名を書いて、はがきで。または財団ホームページから。

申込先・問 公益財団法人かながわトラストみどり財団 〒220-0073 横浜市西区岡野2-12-20

電話 045-412-2255 Web http://ktm.or.jp/

====================

#02 地域コミュニティ組織、全地区で立ち上がる!

====================

【問】地域政策課 電話 0465-33-1389

「市民力」と 「協働」で進めるまちづくり

自治会・地区社会福祉協議会・民生委員児童委員協議会などの各種団体で構成される「地域コミュニティ組織」。

市内26地区、全ての自治会連合会区域で設立され、地域別計画に掲げた目標を実現するため、地域住民自らが課題解決に向けた取り組みを進めています。

--------------------

地域で協働を推進

--------------------

本市においても、人口減少、少子高齢化、絆の弱まりなどの問題が表れはじめ、多くの住民が地域のまちづくりに参画する取り組みが求められています。

平成21年度に地区自治会連合会ごとに課題やその解決方法、将来像などをまとめた「地域別計画」を作成。22年度から順次組織が設立され、まちづくりや課題解決に向けた活動が始まりました。地域の中で担い手が育成され、創意工夫による住民主導のまちを目指して、一人一人が考え、主体的に関わりを持って取り組んできています。

今年度から全地区で、「市民力」と「協働」でまちづくりが進められます。

--------------------

次のステップへ!

--------------------

事例1 酒匂・小八幡地区まちづくり委員会

6分科会で活動

現在、73人が活動しています。

「福祉・健康」「防犯・交通安全」「生活・環境・美化」「文化・教育」の4分科会で始まった活動は、地域の実情を反映し、平成23年度に「防災分科会」が、27年度に「エスケイひだまり」が加わりました。「エスケイひだまり」では、高齢者の日常生活を支援するなど、地域福祉の向上を図っています。

酒匂・小八幡地区まちづくり委員会 委員長 太田実さん

住んでいることに誇りが持て住みたくなるまちを目指して

一番よいのは、皆が非常に協力的なところ。

委員会では今年度、サロン活動、防犯・交通安全の取り組み、環境・美化活動、郷土史出前講座、防災マップ作り、生活支援ボランティアなどを実施していこうと考えています。

尽力されている各委員がより一層活躍し、活動が活性化していくことで、地域が安心・安全で住みよいまちとなるよう、頑張っていきます。

事例2 大窪地区まちづくり実行委員会

1年ごとに取り組みを見いだす

19団体、29人で活動しています。

コミュニティの醸成には、顔が見える関係作りが重要と考え、「あいさつ運動」から始めました。その後、防災意識啓発ちらしの作成・配布など、1年ごとにテーマを決めて取り組んできました。

平成27年度は、前年度に作成したウォーキングマップを使い、文化・史跡を訪ねるウォーキングを3回実施。また、「燃せるごみ」への紙の混入を減らすため、啓発の検討や「ごみ分別・減量ポスター展」を行いました。

大窪地区まちづくり実行委員会 委員長 野崎忠さん

歴史と文化遺産が薫り、自然と環境に恵まれたまちを活かして

大窪地区には、鎌倉時代からの名所・旧跡や、偉人の邸宅・別荘が多くあり、多くの観光客が訪れています。

ウォーキングマップは、さまざまな検討を重ねたり、苦労して地域の旧跡を見つけたりして完成しました。利用者に好評で、やりがいを感じています。知識を身につけて、いずれは委員がガイドできるようにしていきたいと考えています。

ごみの分別は、まだ十分にできていないように見受けられます。委員皆で、負担感なく分別できる方法を考えて、周知していきたいです。

自治会総連合 会長 木村秀昭さん

子どもから高齢者まで、誰もが幸せに暮らせるように、地域一丸となって、まちづくりを進めていきたい

地域別計画を作成した当初は、地区によって温度差もあり、計画やその活動を浸透させていくことは大変でした。

そのような中、各地区で地域コミュニティ組織が設立され、自治会総連合では、活動が活性化するよう中心的に取り組んできました。今年3月までに全26地区で設立され、大変喜ばしく思います。

--------------------

市は支援

--------------------

平成24年1月に施行された『小田原市自治基本条例』には、地域の目標やまちづくりを進めるための考え方、市民・議会・行政の役割や責務がまとめられています。

この条例を踏まえ、市は地域コミュニティ組織に対して負担金の交付や情報の提供、関係所管との調整などを行う地域担当職員を配置するなどの支援をしています。

また今夏には、地域での活動の一助となるよう、他県で先進的に取り組む人を招いたシンポジウムを開催する予定です。次のステージへのステップアップにつなげていきます。

--------------------

持続可能な地域社会へ

--------------------

今年度は、これまでの活動を振り返り、活動の幅がより広がるよう、地域別計画を見直します。

個性豊かな魅力ある地域づくりに向け、課題解決能力を高め、安全安心で持続可能な地域へつなげていきます。

webID P20042

====================

#03 〈連載〉平成の大改修 新・小田原城 見参

====================

【問】観光課 電話 0465-23-1373

昨年7月から行われていた大改修を終え、5月1日日曜日に「小田原城」がリニューアルオープンします。

安心・快適になった天守閣。歴史好きをもうならせる展示内容。

歴史を知らなくても盛り上がることができるイベント。

生まれ変わった小田原城には、皆さんが楽しめる工夫があります。

注意!

5月1日日曜日から入館料が変わります!

対象/以前/リニューアル後

15歳以上・個人/410円/500円

15歳以上・団体/320円/400円

15歳未満・個人/150円/200円

15歳未満・団体/120円/160円

--------------------

リニューアル記念イベント

--------------------

内覧会(プレオープン)

リニューアルオープンの前に、天守閣内を無料で見学できます。

日時 4月28日木曜日午後3時〜4時

場所 小田原城天守閣

定員 150組300人(多数抽選)

申込 4月14日木曜日(必着)までに、住所、氏名、性別、年齢、電話番号を書き、「小田原城リニューアルオープン記念事業実行 委員会事務局」に郵送、またはファクスで。当選者には、4月21日木曜日までに招待はがきを送付します。

郵送 〒250-0014 城内3-22

FAX 0465-22-0776

リニューアルオープン

日時 5月1日日曜日午前9時30分から入場開始

※当日は混雑が予想されるため、入館を規制する場合があります。

オープニングセレモニー

時間 午前9時~9時30分

場所 城址公園 本丸広場

内容 北条手作り甲冑隊などによる演出やテープカットなど

開館時間の延長

開館時間を3時間延長します。

期間 5月1日日曜日~8日日曜日

開館時間 午前9時~午後8時(最終入館 午後7時30分)

デジタル掛け軸

世界的な映像アーティスト・長谷川章さんが、平成7年に創作した技法「デジタル掛け軸」。小田原城の東西2面に100万の絵柄を連続投影し、城をきらびやかに浮かび上がらせます。

期間 5月1日日曜日~5日祝日

時間 日没~午後10時

--------------------

ここが見どころ!

新・小田原城

--------------------

江戸時代には、天守最上階に安置されていた摩利支天像。これまではひっそりと展示されていましたが、今回のリニューアルで主役に。かつての安置場所に戻った摩利支天像を、ぜひご覧ください。

====================

#04 〈連載〉小田原四季の代表魚

====================

【問】水産海浜課 電話 0465-22-9227

四季の魚 春編

日々相模湾の大海原に乗り出し、魚を獲る小田原の漁師。

その漁師でさえも食した瞬間に感動し、思わずうなる、おいしい魚があるという・・・

海を知り、魚を知り尽くした漁師が、自信を持ってお薦めする、季節ごとの特別な魚。

それが、「小田原四季の代表魚」です。

--------------------

アジ

--------------------

「『味がよい』ことから『アジ』という名前がついた」ともいわれているアジ。平成13年に「市の魚」に制定された、小田原を代表する魚です。

一年中水揚げされますが、特に春から初夏にかけて漁獲量が増え、最もおいしく食べられます。

食べ方 たたき、さしみ、酢じめ、フライ など

全国でも認められた 小田原のアジ

小田原のアジは、全国漁業協同組合連合会で定めている「漁師が選んだ、本当においしい魚 PRIDE FISH」の、神奈川県の春を代表する魚に選出。神奈川県の冬を代表する魚・イシダイと合わせ、2種類の魚が選ばれているのは、県内で小田原だけです。

詳しくは、ホームページで。

Web http://www.pride-fish.jp/

--------------------

ブリ

--------------------

小田原は昭和30年代まで、ブリが大量に獲れる「ブリのまち」でした。その後漁獲量は減りましたが、ここ数年、ブリになる前のワラサ(60センチ~)とブリ(80センチ~)がまとまって定置網に入るようになり、昨年は合わせて6万本以上が水揚げされました。

食べ方 さしみ、塩焼き、照り焼き、ムニエル など

名前が変わる?

ブリは「出世魚」と呼ばれる魚で、成長するにつれて呼び方が変わります。地域によって、その呼び方にも違いがあります。

小田原では…「モジャコ」→「ワカシ」→「イナダ」→「ワラサ」→「ブリ」

関西では…「ツバス」→「ハマチ」→「メジロ」→「ブリ」

--------------------

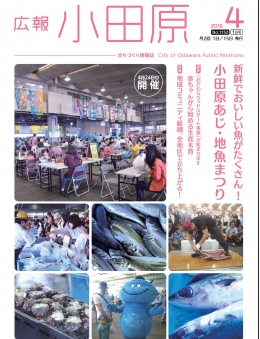

小田原あじ・地魚まつり 2016

--------------------

小田原の地魚をPRするため、魚に関わる皆が一体となり、小田原漁港を盛り上げます。新鮮な地魚を販売する他、飲食ブースも充実。旬の地魚を堪能できます。

日時 4月24日日曜日午前9時~午後2時

場所 水産市場(市内早川)

webID P17580

====================

#05 おだわら情報

====================

--------------------

ラグビー準備委員会 設立

4月24日日曜日にキックオフイベント

--------------------

【問】企画政策課 電話 0465-33-1379

webID P20038

2019年、ラグビーワールドカップが日本で開催されます。また、ラグビー日本代表チームの練習拠点に、城山陸上競技場が選ばれました。この機会に、本市を含めた圏域をラグビーで盛り上げるため、「ラグビー準備委員会」を設立します。

同委員会設立の「キックオフ」として、ラグビーの魅力を共有し、普及啓発のきっかけとするためのイベントを開催します。

日にち 4月24日日曜日

時間については、市ホームページなどでご確認ください。

場所 ハルネ小田原 うめまる広場

内容・ラグビー体験イベント

・元ラグビー日本代表キャプテン廣瀬俊朗さんの講演

・パネルディスカッション「ラグビーの普及とまちの活性化について(仮)」

コーディネーター

神奈川県ラグビーフットボール協会 康乗克之さん

パネリスト

廣瀬俊朗さん

小田原市ラグビーフットボール協会会長 高橋敦朗さん

小田原箱根商工会議所会頭 鈴木悌介さん

小田原市長 加藤憲一

同時開催

ラグビーワールドカップ2019 夢プロジェクト

2019年のラグビーワールドカップに向けた応援メッセージや自分の夢を、ラグビーボール型のボードに書きます。

ボードと一緒に写真を撮り、写真はその場でプレゼント。ぜひご参加ください。

--------------------

4月1日から

市役所の組織・機構の一部が変わります

--------------------

【問】行政管理課 電話 0465-33-1305

これまでの組織

経済部//

都市部/中心市街地整備課/中心市街地整備係

都市部/中心市街地整備課/運営戦略係

建設部/みどり公園課/管理係

建設部/みどり公園課/公園係

下水道部/下水道整備課/計画係

下水道部/下水道整備課/工務係

下水道部/下水道整備課/下水道管理センター係

下水道部/下水道整備課/下水道維持係

病院管理局/経営管理課/総務係

病院管理局/経営管理課/用度施設係

新しい組織

経済部/中心市街地振興課/中心市街地振興係

経済部/中心市街地振興課/事業推進係

都市部//

建設部/みどり公園課/管理係

建設部/みどり公園課/公園係

建設部/みどり公園課/計画緑政係

下水道部/下水道整備課/計画係

下水道部/下水道整備課/工務係

下水道部/下水道整備課/下水道維持係

病院管理局/経営管理課/総務係

病院管理局/経営管理課/病院経営係

病院管理局/経営管理課/用度施設係

※新しい課も含め、市役所の電話番号は、広報小田原「おだわらいふ」4月15日号でお知らせします。

--------------------

「トレー類・プラマーク表示のあるもの」の収集日

毎週水曜日になります

--------------------

【問】環境政策課 電話 0465-33-1471

webID P19960

これまで、隔週水曜日に収集していた「トレー類・プラマーク表示のあるもの」。「燃せるごみ」との分別促進などのため、4月からは毎週水曜日に収集します。

また、水曜日に「トレー類・プラマーク表示のあるもの」以外の収集が重なることもあります。分別区分ごとに分けて、集積所に出してください。

※ペットボトルなども、収集日が変わります。お住まいの地区の「ごみと資源の収集日カレンダー」をご確認ください。

スマートフォンやパソコンで検索!

分別辞典サイト「ごみサク」

品目リストやキーワード入力で、ごみの分別区分が検索できます。ぜひご活用ください。

webID P02430

--------------------

費用の一部を補助

地球温暖化対策推進事業

--------------------

【問】エネルギー政策推進課 電話 0465-33-1424

webID P07117

市では、地球温暖化対策を推進するため、再生可能エネルギーの利用や省エネルギー化に寄与する機器の設置などに対し、費用の一部を補助します。

1 住宅用太陽熱利用システム補助金(4件)

対象 4月1日~平成29年3月31日に、居住する市内の住宅にシステムを設置する個人

金額 強制循環型 1件につき8万円

自然循環型 1件につき4万円

2 家庭用燃料電池システム補助金(15件)

対象 4月1日~平成29年3月31日に、居住する市内の住宅にシステムを設置する個人

金額 1件につき5万円

3 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(※)補助金(3件)

対象 経済産業省が実施する「住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業」に基づく補助金の交付決定を受けた住宅を購入する個人

金額 1件につき10万円

※ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス…高断熱化と高効率設備で省エネルギーに努め、太陽光発電などによりエネルギーを作ることで、1年間で消費するエネルギー量がおおむね0以下となる住宅。

1~3共通

先着順で受け付けます。必ず、着工前に申請してください。

申請方法 エネルギー政策推進課窓口や市ホームページにある申請書に必要事項を記入し、直接提出

申請期間 平成29年2月28日まで

--------------------

年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給

--------------------

【問】福祉政策課 電話 0465-33-1667

制度に関する問い合わせは、厚生労働省専用ダイヤル 電話 0570-037-192

所得が低い高齢者を対象に、「年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)」を支給します。

対象者診断

(1)平成27年1月1日に小田原市に住民登録がある。

(2)27年度分の市民税は課税されていない。

(3)27年度分の市民税が課税されている人の扶養に入っていない。

(4)平成27年1月1日に生活保護を受けていない。

(5)平成28年度中に65歳以上になる。

(1)~(5)を全て満たしている人は支給対象者となる可能性があります(支給額:3万円)

支給までの流れ

支給対象と思われる人の世帯に、3月25日に申請書類を発送しました。申請書に必要事項を書き、必要書類のコピーを添えて、返信用封筒で郵送してください。

市が市民税の課税状況の確認や申請書の審査を行い、指定口座に振り込みます(申請から振り込みまで1か月半程度を予定)。

申請期限は、7月1日金曜日(当日消印有効)までです。

申請に関する問い合わせ

(1)コールセンター(電話 0570-001-257)

(2)相談窓口 市役所2階福祉政策課

(1)(2)ともに

期間 7月1日金曜日まで

※土・日曜日、祝・休日を除く

時間 午前8時30分~午後5時15分

不審な電話などに注意!

電話で厚生労働省をかたり、「臨時福祉給付金の対象である」と告げられ、メールで口座番号や名義人などを入力する操作画面に誘導する事案が発生しています。また、市内でも不審な電話が確認されています。

市の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、福祉政策課や小田原警察署(電話 0465-32-0110)、または、警察相談専用電話(♯9110)に連絡してください。

--------------------

第八地区地域包括支援センターが開設

--------------------

【問】高齢介護課 電話 0465-33-1864

webID P03387

高齢者の総合相談機関である「地域包括支援センター」。4月から高齢者の支援体制を強化するため、8か所に増えます。

センター名/担当地区(地区自治会連合会)/所在地/電話番号

第一地区地域包括支援センター/十字、片浦、早川、大窪/早川853(早川高齢者ふれあいセンター内)/0465-24-5601

第二地区地域包括支援センター/新玉、山王網一色、足柄、二川、久野/久野137-2/0465-66-3066

第三地区地域包括支援センター/東富水、富水、桜井/堀之内7-1/0465-39-5551

第四地区地域包括支援センター/酒匂・小八幡、富士見/小八幡3-6-22(介護老人保健施設わかば内)/0465-45-3222

第五地区地域包括支援センター/豊川、上府中、曽我、下曽我、国府津/曽我光海2-1(ルビーホーム内)/0465-42-1374

第六地区地域包括支援センター/緑、万年、幸、芦子/栄町3-12-4/0465-23-8115

第七地区地域包括支援センター/橘南、橘北/小船213-1(特別養護老人ホームたちばなの里内)/0465-44-1102

第八地区地域包括支援センター/下府中/酒匂956-1(特別養護老人ホームジョイヴィレッジ内)/0465-48-1101

※国府津地区は、第四地区から第五地区になります。

--------------------

小田原の春を巡る

--------------------

【問】観光課 電話 0465-33-1521

まちを散策するのにぴったりの春。自分に合った方法で巡り、小田原の魅力を再発見してみませんか。

レンタサイクル ぐるりん小田原

電動アシスト自転車を使えば、一夜城歴史公園にも行けます。

貸出所 (1)小田原城歴史見聞館

(2)小田原駅東口駐車場

利用時間 午前9時~午後4時30分(最終貸し出しは午後3時30分)

休業日 (1)5月3日、12月29日~1月1日

(2)12月31日~1月1日

料金 普通自転車 1日300円

電動アシスト自転車((2)のみ)4時間500円、1日1000円

※保証金1000円(返却時に全額返金)

※借りた貸出所に返却。

小田原宿観光回遊バス うめまる号

一夜城歴史公園、小田原漁港、なりわい交流館などを巡ります。

今年は、春と秋に加え、夏も運行予定。詳しくは、市ホームページなどでお知らせします。

春の運行 5月8日までの土・日曜日

※4月29日祝日~5月8日日曜日は毎日運行

料金 500円(春シーズン中乗り放題、協力店・公共施設の特典付き)

始発場所 小田原駅東口1番乗り場

まち歩きガイド

名所や史跡はもちろん、テーマごとのガイドツアーも満喫できます。

問 NPO法人小田原ガイド協会 電話 0465-22-8800

NPO法人小田原まちづくり応援団 電話 0465-22-2834

小田原春の観光キャンペーン

駅からはじまるスタンプラリー

小田原駅各鉄道構内や観光案内所などで、パンフレットと台紙を配布。

観光スポットを巡りながらスタンプを集めて応募すると、抽選で小田原の名産品が当たります。

期間 5月8日日曜日まで

--------------------

「第2次おだわら男女共同参画プラン」を策定

--------------------

【問】人権・男女共同参画課 電話 0465-33-1755

webID P19984

「第2次おだわら男女共同参画プラン」は、あらゆる分野で、男女共同参画を実現するための計画です。

この計画では、性別にとらわれることなく、誰もが個性と能力を十分に発揮できる社会を目指すために取り組みを定めています。身近な問題として、皆で取り組んでいきましょう。

計画期間 平成28〜32年度(5年間)

基本方針 1 男女共同参画社会のための意識づくり

2 仕事と生活の調和のための環境づくり

3 さまざまな分野における男女共同参画の促進

4 人権としての性の尊重

重点施策

1 男性や子どもにおける男女共同参画の促進

一人一人が固定的性別役割分担意識にとらわれず、自分の生き方を選択することができるよう啓発する。

2 地域社会における男女共同参画の促進

防災・災害対策の場に女性の視点を取り入れるなど、地域社会の中にも女性の参画を促す。

3 女性の職業生活における活躍の推進

仕事と家庭の両立支援や、女性に対する就労支援などを行う。

--------------------

参加者募集 おだわら起業スクール

--------------------

【問】産業政策課 電話 0465-33-1555

webID P02187

地域産業の活性化を目指し、新たな起業家の発掘と支援を図るため、「おだわら起業スクール」を開催します。

30人を超える起業家を輩出した講師が、経営者の心構え、販路開拓、経営・収支計画、ビジネスプランの作成など、全6回の講義を行い、市内で起業を目指す人を応援します。

スクール修了後は、フォローアップ相談会や、金融機関などの融資紹介を行い、継続的にサポートします。

日時 5月28日、6月4日・11日・18日、7月2日・9日(毎回土曜日)午後1時~5時

場所 公益社団法人小田原青色申告会5階 会議室(本町2-3-24)

対象 市内で起業予定・起業後1年以内で、全ての講義に出席できる人(受講動機が具体的な人、市内在住・在勤・在学の人を優先)

定員 30人

受講料 無料

申込 住所、氏名、年齢、電話番号、受講動機(100字以内)、志望業種を書き、4月8日金曜日~5月18日水曜日(必着)に、合同会社まち元気小田原に郵送、またはファクスで。

郵送 〒250-0004 浜町1-1-46

FAX 0465-23-3390

問 起業家・創業支援センター 電話 0465-23-6660

--------------------

城址公園をもっときれいに

小田原城花育成ボランティア 募集

--------------------

【問】観光課 電話 0465-23-1373

城址公園内のあじさいや花菖蒲、梅、つつじなどの管理方法を学びながら活動する「花育成ボランティア」。現在、約30人が登録しています。今年も公園内の管理を中心に、研修会やイベントへの参加を予定しています。

城址公園を訪れる市民や観光客を、より美しく魅力的な場所でおもてなしするために、あなたもボランティア活動に参加してみませんか。

対象 市内在住・在勤の人

申込 住所、氏名、電話番号を書き、4月15日金曜日(必着)までに「小田原城花育成ボランティア」係に郵送、またはファクスで。

後日、説明会の日時をお知らせします。

郵送 〒250-0014 城内3-22

FAX 0465-22-0776

====================

#06 〈連載〉あふれる 魅力 ハルネ情報 4月/〈連載〉いきいき!障がい者の働く場 [12]

====================

--------------------

フルート三重奏&特別体験会

--------------------

主催・問 大村楽器リベルテセンター 電話 0465-22-7135

日時 4月15日金曜日午後1時30分~4時

演奏者 長谷川恵美、近藤由美、佐々木円

曲目 ムーン・リバー、星に願いを など

備考 体験会コーナーもあります

--------------------

小田原セレクション2016

(最終選考・結果発表会)

--------------------

主催・問 産業政策課 電話 0465-33-1515

日時 4月23日土曜日正午〜午後2時

内容 女性が選んだ小田原のおすすめ品を募集した「小田原セレクション2016」の最終選考と結果発表会

--------------------

昼のミニコンサート

~春風に、軽やかなマリンバの音色をのせて~

--------------------

主催・問 文化政策課 電話 0465-33-1706

日時 4月27日水曜日午後0時20分~0時40分

出演 鈴木あさみ(マリンバ)、杉谷真知子(ピアノ)

曲目 花、365日の紙飛行機、剣の舞 など

--------------------

祭りだ! 木遣りだ! 小田原流!

--------------------

主催・問 松原神社明神會 電話 090-2406-0494(波多野)

日時 4月29日祝日午後1時〜

内容 神輿の小田原担ぎや木遣り、小田原囃子の紹介など

--------------------

ハルネギャラリー

展示予定

--------------------

「自分らしく生きるⅣ」アール・ド・ヴィーヴル展…~4月30日土曜日

小田原城のあゆみ 第Ⅳ期「平成の大改修」…~4月30日土曜日

webトップページ 小田原地下街「ハルネ小田原」ホームページ http://www.harune-odawara.com/

--------------------

おりーぶ

--------------------

西大友にある「おりーぶ」は、昨年、創立20年を迎えました。毎日約20人の利用者が通い、作業しています。

作業内容は、企業から受注した、段ボール箱の組み立てや製品梱包、ラベル貼り、回収したアルミ缶の圧縮などです。

5年前から行っている段ボール箱の組み立て作業は、受注当初は職員やボランティアが一緒に行っていましたが、今では利用者の作業能力が高まり、自分たちだけで納期に間に合わせられるようになりました。他の仕事でも、日々、作業能力が向上しています。

また、事業所の近くに花壇を借りて、作業の合間に花を育てています。夏はマリーゴールド、冬から春にかけてはパンジーやチューリップを植え、通りがかりの人に見てもらっています。

月に1回、土曜日には創作活動をしたり、料理教室を開いたりしています。仕事のときとは違う表情が見られ、日常生活の幅を広げています。

「利用者皆が楽しく活動しているようすを、ぜひ見に来てください」と釼持美代子所長は話します。

おりーぶ(西大友208-7)

・就労継続支援B型

連載「いきいき!障がい者の働く場」は、今回が最終回です。

ご愛読ありがとうございました。

====================

#07 〈連載〉知りたい! 広めたい! 地域自慢[12]

====================

みんなが「知りたい!」「広めたい!」地域の自慢を紹介します。

--------------------

片浦地区

--------------------

市の最も南部に位置し、東は相模湾、西は箱根連山に囲まれている片浦地区。

東側のみが相模湾に面していることから、「片浦」という地名になったといわれています。

ドイツの著名な建築家ブルーノ・タウトはかつて、この辺りの風光明美な景色を、「東洋のリヴィエラ」と称しました。

--------------------

寺山神社の鹿島踊り

--------------------

昭和46年に「神奈川県無形民俗文化財」に指定された、寺山神社の鹿島踊り。航海の安全や悪疫退散、地域防衛を祈る鹿島信仰が起源といわれ、毎年7月第3日曜日に、神社の夏祭りで踊りを奉納します。根府川地域は石材の産地で、石材運搬に関わる人が多くいたことから、海や船、航海に由来のある鹿島信仰が定着し、鹿島踊りも伝えられるようになったと考えられています。

踊りは、中心にいる太鼓役と三役が主役です。その周りに踊り手を配し、5人5列に整列して踊る「さく踊り」と、輪を作って踊る「まわり踊り」を交互に繰り返します。

かつて踊り手は、成年男子で一家の長男が参加するものでしたが、現在は、成年男子を主体に、子どもも積極的に参加しています。練習を重ね、祭りや「小田原民俗芸能後継者育成発表会」で踊り、地区を盛り上げています。

根府川寺山神社鹿島踊保存会 会長 内田正之さん

地域には鹿島踊りの他、子どもだけで踊る「福踊り」もあります。二つの踊りを保存するため、昭和50年頃に「根府川寺山神社鹿島踊保存会」を立ち上げました。

地域内の子どもは減りましたが、片浦小学校が小規模特認校になったことで、学区外から通学する児童が子ども会に入り、踊り手となっています。今後の課題と目標は、中学・高校生や若年層の参加をどう増やすか、また、保存会活動を役員がしっかりと地道にやっていくことだと考えています。

--------------------

源平時代の歴史が残る

--------------------

地域には、1180(治承4)年、源氏再興のため挙兵した源頼朝が、平家方の軍勢に挟まれて苦戦した「石橋山の合戦」の舞台となった「石橋山古戦場」があります。

この合戦で討ち死にした佐奈田与一義忠を祭っているのが、古戦場の一角にたたずむ「佐奈田霊社」。「組み打ち中の義忠は、味方からの問いかけに『たん』が絡んで声が出ず、敵に討たれた」という伝承にちなみ、佐奈田霊社は、せき・ぜんそく・声に霊験があるといわれ、歌舞伎など声を大切にする芸能関係者も参拝に訪れます。

====================

#08 〈連載〉いいね!がいっぱいmy中学校 その12

====================

地域の特色を生かし、さまざまな活動に取り組む小田原の中学校。

そんな各中学校の「いいね!」を紹介します。

--------------------

城山中学校

--------------------

住所 城山3-4-1

創立 昭和22年4月1日

校訓 覇気と感動・自治の精神

校長 佐藤 均

生徒数 1年119人 2年113人 3年123人 特別支援7人 計362人(3月1日現在)

城山中学校は、長年、「深く確かな学ぶ気風」「燃やせよ正しき心」「鍛えよ頼もしい命」を目標に掲げ、さまざまな活動に取り組んでいます。

これからも、この目標を伝統の「たすき」として、大切につないでいきたいです。

皆で守る地域の安全

昨年7月に行われた「夏の交通事故防止運動キャンペーン」。生徒会長と副会長が一日警察署長に委嘱され、沿道に集まった人に交通安全を呼びかけました。

吹奏楽部は白バイとパトカーが先導するパレードに加わり、日頃の練習の成果を発揮しました。

これからも、皆が安心して生活できるまちを目指して、積極的に地域の活動に参加していきます。

読書で育む豊かな心

学校の毎日は、自分が読みたい本に10分間集中する「朝読書」で始まります。

昼休みや放課後は、学校司書や地域ボランティアさんが図書室にいて、読書についてアドバイスしてくれます。

また、図書委員会は学校司書と一緒に、思わず手に取って読みたくなる紹介文をつけた「新着図書コーナー」を作るなど、図書室が使いやすくなる工夫をしています。

日頃から学校で本に親しむ機会が多いことは、私たちの自慢です。支えてくれる人に感謝の気持ちを持って、本と向き合っていきたいです。

心に響く歌声

学習発表会のステージ発表は、市民会館大ホールで行いました。そこで一人一人が熱い思いを胸に、夏休み前から練習してきた合唱を披露しました。保護者や地域の人からの「感動しました」「元気をいただきました」などの感想は、心に響く歌を届けたいという強い思いで、練習に励んできた成果だと思います。

これからも、校訓の一つである「覇気と感動」を多くの人に届けられるよう、歌声が響く学校を目指し、一生懸命取り組んでいきます。

連載「いいね!がいっぱいmy中学校」は、今回が最終回です。ご愛読ありがとうございました。来月からは新連載を始めます。

★★★★★★★★★★

広報小田原

毎月1日発行

No.1152

発行:小田原市 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 市役所総合案内 電話 0465-33-1300

編集:企画部広報広聴課 電話 0465-33-1261 FAX 0465-32-4640 〈C〉小田原市2016・4

広報小田原は、資源保護のため再生紙を使用しています。

3月1日現在 小田原市の人口 193,765人 79,273世帯 (平成27年 国勢調査速報値基準)

★★★★★★★★★★