- Vol.1 ~今回発見したのは…「アジ」編~ (広報おだわら 令和5年6月号掲載)

- Vol.2 ~今回発見したのは…「サザエ」編~ (広報おだわら 令和5年8月号掲載)

- Vol.3 ~今回発見したのは…「カマス」編~ (広報おだわら 令和5年10月号掲載)

- Vol.4 ~今回発見したのは…「ヒラメ」編~ (広報おだわら 令和5年12月号掲載)

- Vol.5 ~今回発見したのは…「イシダイ」編~ (広報おだわら 令和6年2月号掲載)

- Vol.6 ~今回発見したのは…「アンコウ」編~ (広報おだわら 令和6年4月号掲載)

- Vol.7 ~今回発見したのは…「ブリ」編~ (広報おだわら 令和6年5月号掲載)

- Vol.8 ~今回発見したのは…「イセエビ」~ (広報おだわら 令和6年7月号掲載)

- Vol.9 ~今回発見したのは…「マサバ」~ (広報おだわら 令和6年9月号掲載)

- Vol.10 ~今回発見したのは…「ムロアジ」~ (広報おだわら 令和6年11月号掲載)

- Vol.11 ~今回発見したのは…「アカヤガラ」~ (広報おだわら 令和7年1月号掲載)

- Vol.12 ~今回発見したのは…「ブダイ」~ (広報おだわら 令和7年3月号)

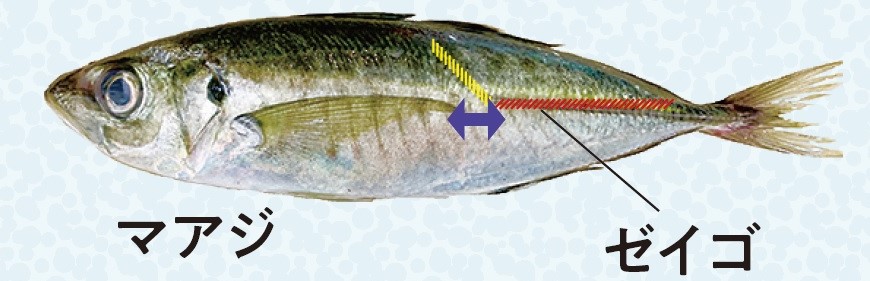

Vol.1 ~今回発見したのは…「アジ」~ (広報おだわら 令和5年6月号)

今回は、知っていると地魚通(つう)になれる豆知識をご紹介!

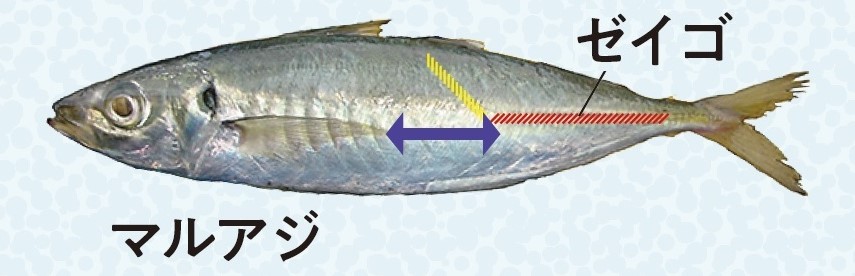

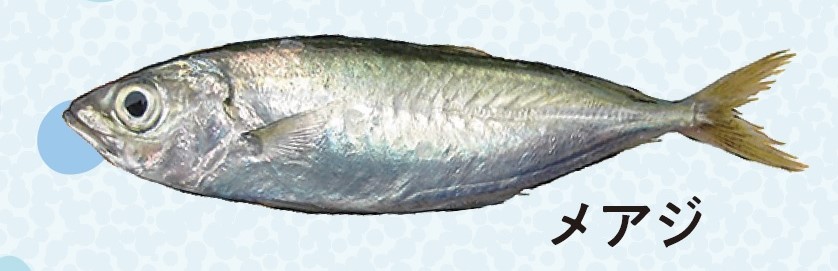

小田原の地魚の代表「アジ」。皆さんがよくお店で見かける「マアジ」を含め、どんな種類があるのか見てみましょう!

Vol.2 ~今回発見したのは…「サザエ」~ (広報おだわら 令和5年8月号)

小田原の夏の代表的な魚介といえばサザエ!

バーベキューなどでつぼ焼きにしたり、サザエご飯にしたり、夏を彩ってくれるおいしい貝です 。

今回はサザエにまつわる意外な⁉話を紹介します!

夜な夜な25m⁉

小田原のサザエが柔らかい!理由とは⁉

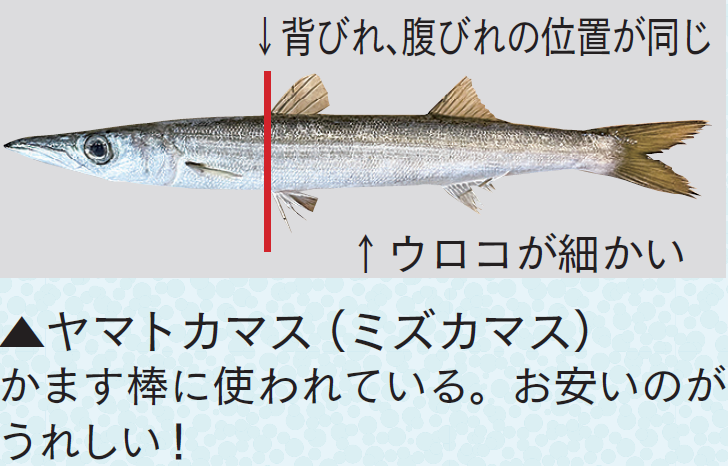

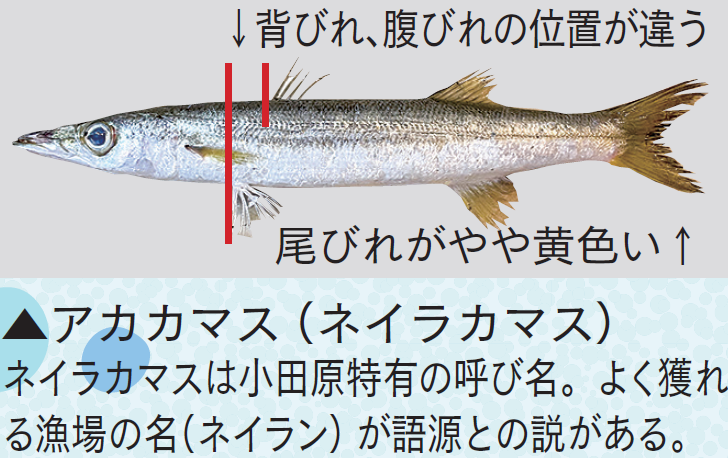

Vol.3 ~今回発見したのは…「カマス」~ (広報おだわら 令和5年10月号)

小田原名物「かます棒」でお馴染みのカマスは秋に旬を迎えます。今回は、市民なら知っておきたい、小田原で漁獲される2種類のカマスの違いについて紹介します。

2種類のカマスの違いとは?

当日限定!ヤマトカマスの刺身

ヤマトカマスは、鮮度落ちが早いというイメージがありますが、朝獲れの刺身は絶品です!

漁港が近い小田原だからこそ味わえる、みずみずしくて旨味の強い、おいしいヤマトカマスの刺身をぜひ味わってみてください!

Vol.4 ~今回発見したのは…「ヒラメ」~ (広報おだわら 令和5年12月号)

小田原の冬の代表魚と言えば、高級魚の「ヒラメ」。今回は、小田原で獲れるヒラメの特徴や持続的に提供し続けるための取り組みを紹介します。

高品質な小田原のヒラメ

生きたままの状態で丁寧に漁獲され、さらにいけすの中で休ませ、漁獲後のストレスから回復した高品質な状態で取引されています。

魚屋やスーパーで「さく」で買うことができますので、ぜひおいしい小田原のヒラメをご堪能ください。

高品質なヒラメを提供し続けるために

また、漁業者自身がヒラメの稚魚を放流するなど持続可能な漁業のための取り組みを行っています。

Vol.5 ~今回発見したのは…「イシダイ」~ (広報おだわら 令和6年2月号)

「磯の王者」とも呼ばれる、釣り人からの憧れの魚「イシダイ」は、小田原の冬を代表する魚の一つです。

今回は、小田原のイシダイの特徴や生態についてご紹介します。

「磯の王者」の大量漁獲⁉

最も味が良い冬から初春にかけて、大量漁獲できる地域は、全国的にも類を見ません。

ぜひ、旬のイシダイをご堪能ください。

縞(しま)模様の秘密

このイシダイの縞は、縦縞か横縞か分かりますか?魚の世界では、頭を上にした時の模様で判断しますので、イシダイは横縞です。

イシダイの鯛めしとレモン塩刺身

ひと手間かけた二品は、絶品です。

Vol.6 ~今回発見したのは…「アンコウ」~ (広報おだわら 令和6年4月号)

小田原では春にアンコウの漁獲量がピークを迎えますが、春になると鍋需要が落ち着き、値下がりすることから、この時期は非常にお得!今回は春のアンコウの魅力を紹介します!

品質がピカイチ!「小田原あんこう」

鍋だけじゃない!アンコウの魅力

Vol.7 ~今回発見したのは…「ブリ」~ (広報おだわら 令和6年5月号)

小田原のブリ漁の歴史と、脂と旨味のバランスの良いブリの魅力をご紹介します。

日本一のブリのまち

バリエーション豊かなブリ料理

ブリといえば、照り焼き、ブリ大根、ブリしゃぶなど、定番料理がたくさんあり、多くの人に愛されています。5月頃のブリは、脂の乗りのピークは過ぎる反面、旨味が強くなり、竜田揚げなどにすると旨味を感じることができ、お薦めです。

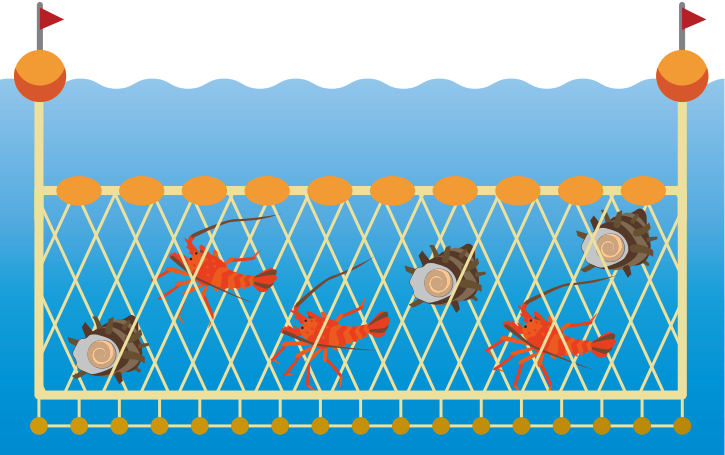

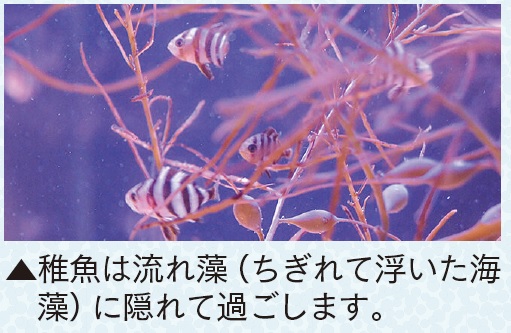

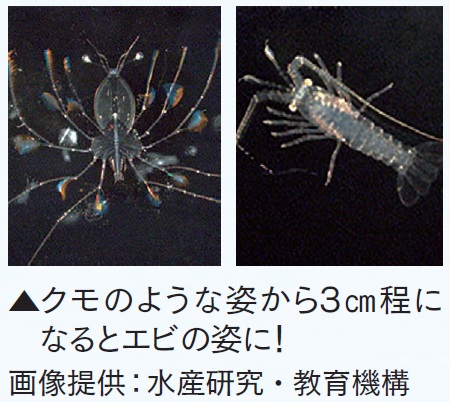

Vol.8 ~今回発見したのは…「イセエビ」~ (広報おだわら 令和6年7月号)

イセエビがなぜ貴重なのか、その秘密に迫ります。

全て天然物!貴重なイセエビ

このように、成長するまでの期間が長く、養殖が困難とされることから、日本で流通しているイセエビは全て天然物です。

今、イセエビ漁が危機に⁉

小田原では、片浦のような磯場や御幸の浜などに人工的に作られた岩場で漁獲されます。ところが、イセエビが幼少期を過ごす藻場(海藻が繁茂する磯場)が、海洋環境の変化から平成30年頃には消失し、近年、漁獲量が減少しています。藻場は他の水産物にとっても重要なため、関係者による藻場の保全・再生活動が行われています。

イセエビのすみかにもなる藻場再生の活動動画はこちら

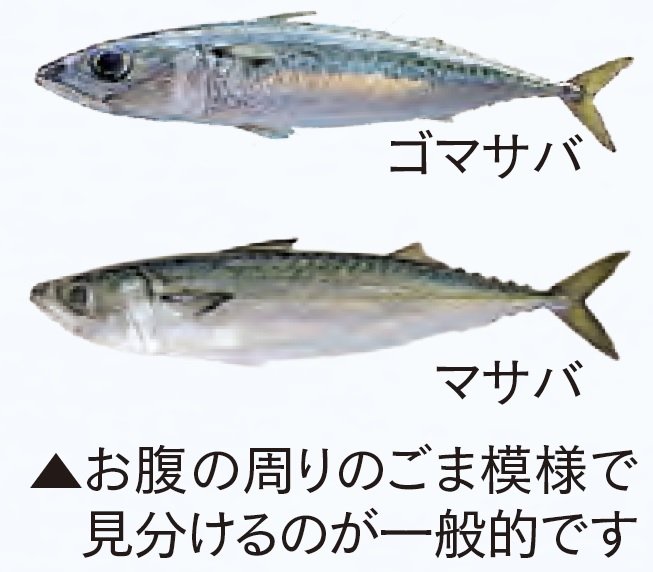

Vol.9 ~今回発見したのは…「マサバ」~ (広報おだわら 令和6年9月号)

今回は、小田原のサバの特徴やおいしいサバに出会うための秘訣を紹介します。

鮮度が命のサバ

小田原は港から定置網が見えるほど漁場が近く、サバの鮮度を保つために「神経締め」されることもあり、鮮度の良さが特徴です。

おいしいサバ選びはプロにお任せ!

日本で売られているサバの中には、外国産も多く含まれています。脂が乗った外国産のサバもおいしいですが、適度に脂が乗り、抜群の鮮度で食べる小田原のサバは格別です。日本のサバは主に2種類あり、一般的に夏は「ゴマサバ」、秋は「マサバ」がおいしいとされますが、個体差も大きいため、目利きのプロの魚屋さんに選んでもらうのが最適です。

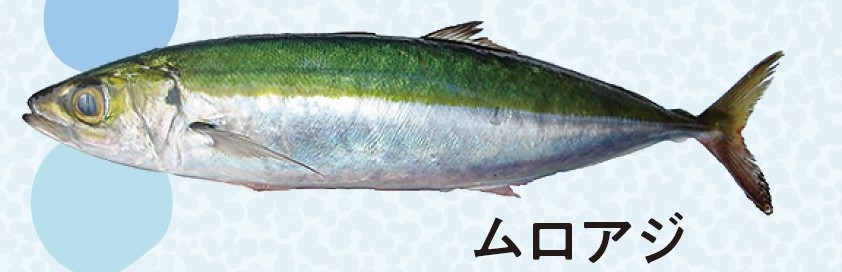

Vol.10 ~今回発見したのは…「ムロアジ」~ (広報おだわら 令和6年11月号)

脂が乗り、口の中でとろけるムロアジの魅力をお伝えします!

漁獲量急増中!味は魚類トップクラス!

ムロアジの主な漁場は東シナ海でしたが、近年は秋を迎えると小田原でも多く水揚げされるようになりました。ある魚料理図鑑では「魚類中でもっともうまい」との表記も。朝獲れでも、夕方には身が緩み始めるくらい鮮度落ちが早く、刺し身で食べられるのは、漁港が近い小田原市民の特権です。

今獲れている魚を満遍なく食べよう

全国的にはサンマやイカの漁獲量が減っている一方、小田原ではムロアジなど、あまりなじみのない魚の漁獲量が増えています。これまで人気だった魚だけではなく、これまで食べたことのないおいしい魚もいますので、今獲れている魚を満遍なく食べてみてください。

Vol.11 ~今回発見したのは…「アカヤガラ」~ (広報おだわら 令和7年1月号)

近年、小田原で冬になるとたくさん取れる、アカヤガラの生態と魅力を紹介します。

ユニークな口の秘密とは?

小田原で水揚げされるヤガラのほとんどがアカヤガラです。ストロー状の長い口で、水ごと吸い込むように捕食する珍しい魚です。江戸時代には、口の部分を乾燥させ、漢方薬として用いられていたという記録もあります。

料理はとても簡単!絶品ヤガラ料理

大きいものは高値で取引されますが、小さいものは近年漁獲量が増えていることもあり、手頃な値段で手に入ります。また、うろこがほとんど気にならないため、さっと洗い、ぶつ切りにするだけで鍋料理に使うことができるのが魅力です。上品なうまみがあり、刺し身や干物もおいしいですが、寒い時期には鍋やお吸い物がお薦めです。

Vol.12 ~今回発見したのは…「ブダイ」~ (広報おだわら 令和7年3月号)

メスがオスになる!?なんでも食べる良い子の見本

ブダイは、甲殻類や海藻などを食べる雑食の魚です。ザラザラな歯で、大きな海藻も噛みちぎります。夜更かしせず、明るくなると餌を探して泳ぎ回り、好き嫌いなく何でも食べる「良い子の見本」のような生活をしています。また、メスは成長するとオスになる不思議な生態を持っています。

上品な味と変化する身質が楽しい!

ブダイは、見た目からは想像できない、癖のない上品な味ですが、熱の入れ方で食感が変わる面白い身質です。刺身や焼き魚で食べると、強い歯ごたえが楽しめ、揚げ物や鍋にすると、口の中で身がホロッと崩れます。魚特有の臭みもないので、子どもでも食べやすいのが特徴です。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:水産海浜課 水産振興係

電話番号:0465-22-9227