これからの介護保険と今できること

~11月11日は介護の日~

少子高齢化が進む中で、本市の高齢者(65歳以上)人口は令和7年3月末時点で57,778人、高齢化率は全国平均(29.3%)より高い31.06%です。

また、高齢者人口のピークを迎えるといわれる令和22年(2040年)には、高齢化率が38%に達すると予測されています。

こうした中で、介護サービスの提供体制をどのように維持していくかが課題となっています。

また、高齢者人口のピークを迎えるといわれる令和22年(2040年)には、高齢化率が38%に達すると予測されています。

こうした中で、介護サービスの提供体制をどのように維持していくかが課題となっています。

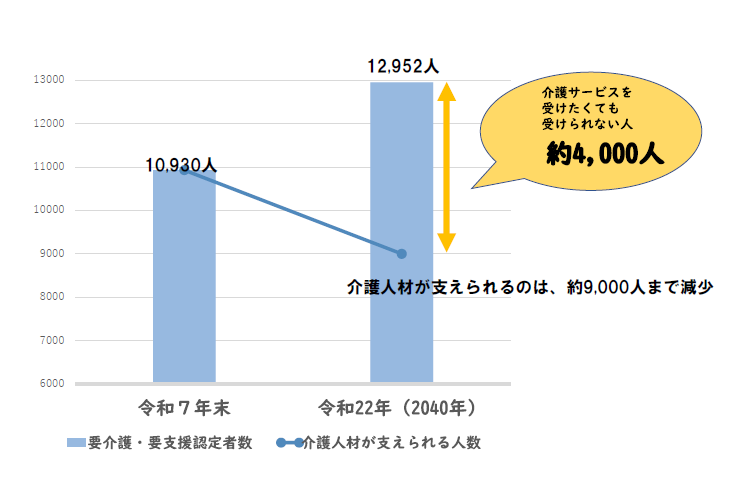

「介護を受けたくても受けられない」時代?

令和7年3月末時点で、本市における介護サービスを必要とする「要介護・要支援認定者」は10,930人。

令和22年には12,952人に増加すると見込まれる一方で、介護を支える介護人材は減少傾向にあり、2割程度減少する可能性があります。

これにより、約4千人が「介護サービスを受けたくても受けられない」状態になるリスクがあります。

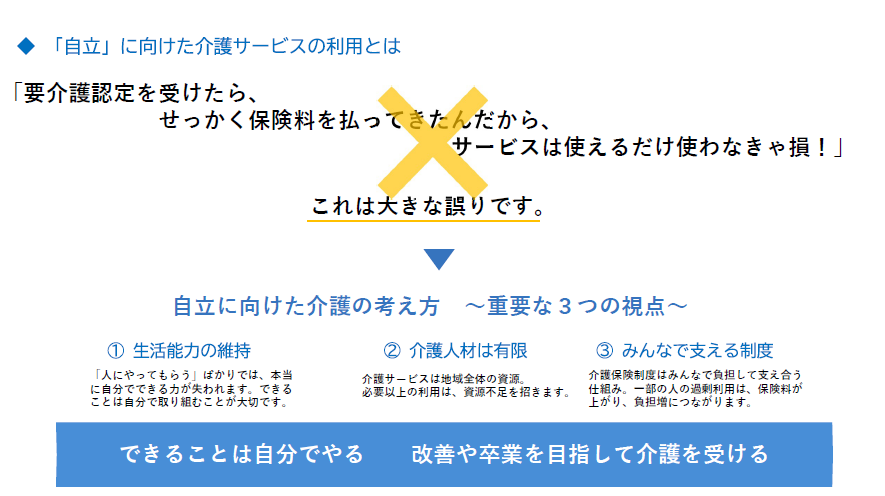

必要な人が介護サービスを受け続けることができるために

減少していく介護人材という限られた資源を、本当に必要な人に届けるためには、介護サービスを利用する一人一人が、利用目的を「自立」に向けることが重要です。

ケアマネジャーや、地域包括支援センターの職員と相談しながら「できることは自分でやる」「改善や、介護サービスからの卒業を目指して介護を受ける」ことを意識しましょう。

ケアマネジャーや、地域包括支援センターの職員と相談しながら「できることは自分でやる」「改善や、介護サービスからの卒業を目指して介護を受ける」ことを意識しましょう。

介護が必要にならないために

自宅で取り組める介護予防のポイントをまとめたパンフレットを作成しました。

高齢者ご自身が自宅で取り組む介護予防・セルフケアに役立てていただくほか、地域での介護予防の取り組みや、若い世代から高齢の家族や知人への声かけなど、さまざまな場面でぜひご活用ください。

介護予防パンフレットを作成しました

高齢者ご自身が自宅で取り組む介護予防・セルフケアに役立てていただくほか、地域での介護予防の取り組みや、若い世代から高齢の家族や知人への声かけなど、さまざまな場面でぜひご活用ください。

介護予防パンフレットを作成しました

関連情報リンク

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827