共生社会の実現に向けて~共生社会を知ろう~

そもそも、共生社会ってどんな社会?考え方や、実現のために必要なこと…いろいろ解説します。

共生社会とは

障害がある、ないにかかわらず、女の人も男の人も、お年寄りも若い人も、すべての人がお互いの人権(私たちが幸福に暮らしていくための権利)や尊厳(そんげん・その人の人格を尊いものと認めて敬うこと)を大切にし、支え合い、誰もが生き生きとした人生を送ることができる社会、これを「共生社会」といいます。

社会には、さまざまな状況や状態にあったりする人々がいますが、「共生社会」 は、さまざまな人々が、すべて分け隔てなく暮らしていくことのできる社会です。障害のある人もない人も、支える人と支えられる人に分かれることなくともに支え合い、さまざまな人々の能力が発揮されている活力ある社会です。

合理的配慮とは

障がいのある人は、社会にあるさまざまな障壁によって、生活しにくい場合があります。「合理的配慮」とは、それらの障壁を取り除くための“調整”のことです。

例えば、会話での意思疎通が難しい場合、筆談やタブレット端末を使うこと、車イスの人のために机や椅子を移動して、車イスのまま座れるようにする、などが“調整”にあたります。

なお、障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます。

詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。

インクルーシブとは

「インクルーシブ」は「包括的な」、「全てを包み込む」を意味し、「さまざまな背景を持つあらゆる人が排除されないこと、同じ機会が得られること」と理解することができます。

近年、この考え方が広がり、すべての子どもが同じ場所や同じ機会で学べる「インクルーシブ教育」や、障がいの有無にかかわらず、誰もが一緒に遊べる「インクルーシブ公園」「インクルーシブ遊具」の整備が進んでいます。

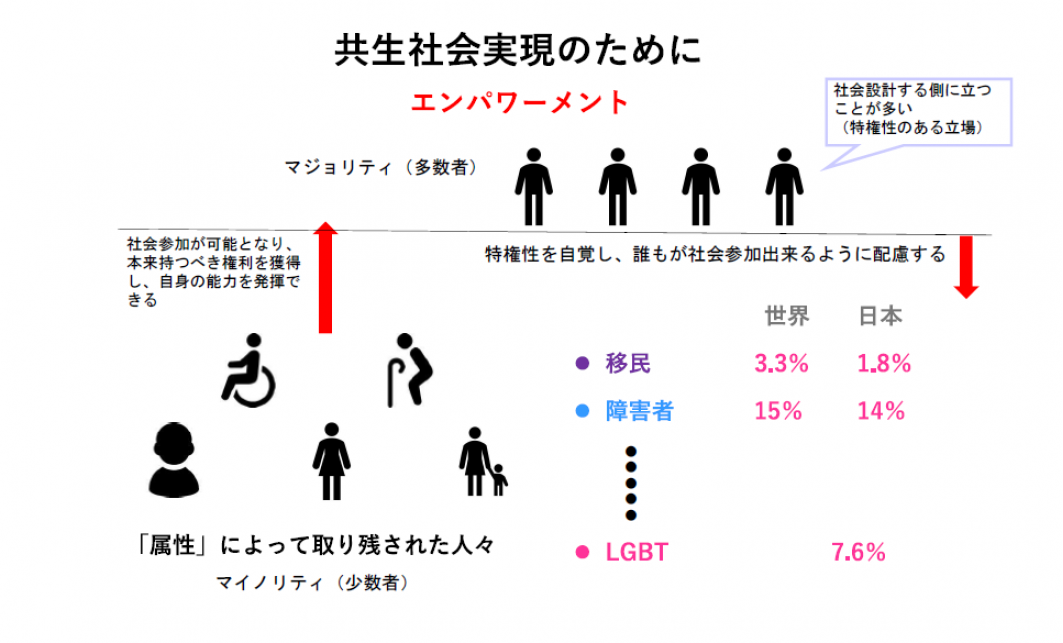

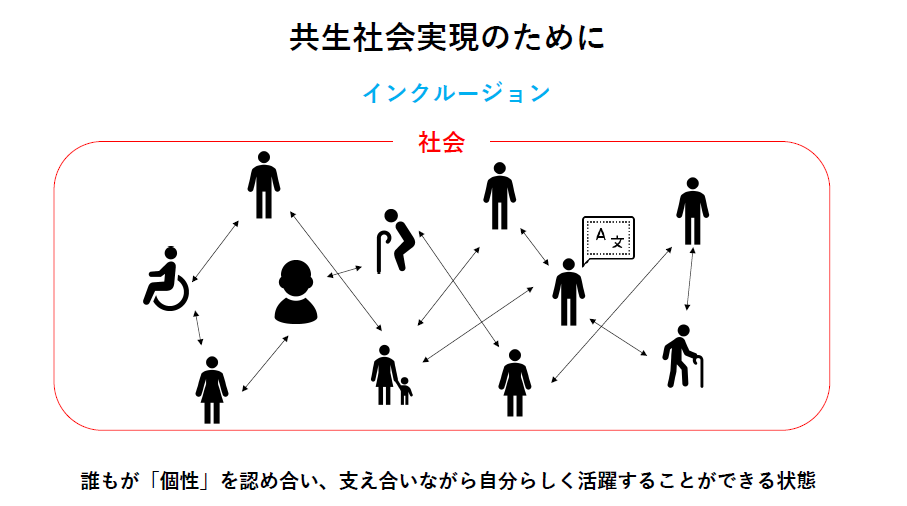

エンパワーメントとインクルージョンとは

~エンパワーメントとは~

~エンパワーメントとインクルージョンの二つの視点が大切~

全ての「属性」が「個性」と言える社会になるためには、その「属性」によって取り残されている人々をエンパワーメントし、それを可能にする社会にするためには、皆が違いを尊重し、支え合える、インクルージョンの進んだ社会にしていく必要があります。

社会的障壁(バリア)とは

| (1)物理的バリア 段差や狭い通路、滑りやすい床など、物理的に生じるバリア 例)建物に階段しかなくて、ほかの階に車イスの人は行くことができない。杖を使って歩いている人が、滑りやすい床で転倒する。 |

(2)制度のバリア 教育や就労、地域での自立生活を送る中で、制度上の制約により生じるバリア 例)資格試験で、車いすの人が拒否される。盲導犬を連れた人が入店を断られる。 |

| (3)文化・情報のバリア 音声情報や文字情報など、情報が提供されないことで生じるバリア 例)音声のみのアナウンスで聴覚障がい者に情報が伝わらない。タッチパネル操作で視覚障がい者が操作できない。 |

(4)心のバリア 障がいのある方、高齢者や子ども、LGBTQ+の方に対する差別や偏見、無理解により生じるバリア 例)障がいのある人に心無い言葉を浴びせる。点字ブロックの上に自転車を置く。 |

社会モデルとは

「社会モデル」は2006年(平成18年)に国際連合で採択された「障害者権利条約」において考え方が示されており、2011年(平成23年)に改正された「障害者基本法」においても、この考え方が採用されています。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:福祉政策課 ケアタウン推進係

電話番号:0465-33-1863