2025年4月より、新体制となりました。脳神経外科専門医・指導医が2名、専攻医が2名で診療にあたります。患者さん一人ひとりに寄り添いながら安全で高度な医療を提供できるよう、スタッフ全員が一丸となって24時間365日体制で診療に臨んでいます。

当科は特に脳卒中診療に力を入れており、あらゆる脳血管疾患に対して開頭手術と血管内治療を組み合わせたハイブリット治療をご提供しています。その他に、脳腫瘍をはじめとする複雑な病態に対しても、手術から術後補助療法まで一貫して治療を担当いたします。また、市中総合病院の強みを活かし、様々な併存疾患をお持ちの患者様でも他科と協働して包括的に対応させて頂きます。開頭手術に関しては、術後速やかに日常生活に復帰できるよう最低限の剃毛のみで行い、正常機能を最大限温存しながら整容面にも拘った治療を心掛けています。カテーテル治療に関しても、術後の安静期間が短い手首からのアプローチを積極的に採用し、従来よりも細いカテーテルを使用したより低侵襲な治療を行っています。脳神経外科が扱う病気では、治療方針がひとつではない場合も少なくないですが、あらゆる選択肢に関して十分な時間を掛けてご説明し、患者さんが最良の治療を受けられるよう一緒にご相談します。

脳の病気は、頭痛やしびれ(脱力・感覚異常)、言葉が出づらいなどの代表的な症状のほかに、物が二重に見える、視野が欠ける、顔面のけいれんなど、多様な症状を出すことがあります。当院では脳卒中などの急性期医療に力を注ぐとともに、気付かれにくい症状を見落とさないよう、丁寧な問診と診察を行うよう心掛けています。気になる症状がある場合はお気軽にご相談にいらして下さい。

県西地域初 脳神経外科に外視鏡を導入

小田原市立病院では、より安全に、高度な治療を提供するため、県西地域初の外視鏡「ORBEYE」を導入しました。

外視鏡について

主な対象疾患

| 脳血管障害 | ・脳動脈瘤(くも膜下出血)、頚動脈狭窄、脳動静脈奇形に対する、直達手術および血管内カテーテル手術を用いたハイブリット治療 ・脳主幹動脈閉塞症に対する急性期血栓回収療法(t-PA静注療法含む) ・頭蓋内脳動脈狭窄(閉塞)、もやもや病に対するバイパス術 ・硬膜動静脈瘻の経動静脈的カテーテル塞栓術 |

| 脳腫瘍 | ・髄膜腫、神経鞘腫(聴神経腫瘍)、血管芽腫などの良性腫瘍に対する顕微鏡下摘出術 ・原発性脳腫瘍(神経膠腫・悪性リンパ腫)、下垂体腫瘍、転移性脳腫瘍の集学的治療 |

| 頭部外傷 | 慢性硬膜下血腫 穿頭血腫除去術 |

| 機能外科 | 三叉神経痛および片側顔面けいれんに対する微小血管減圧術 |

| その他 | (特発性正常圧)水頭症 髄液シャント手術 |

当院の主な設備

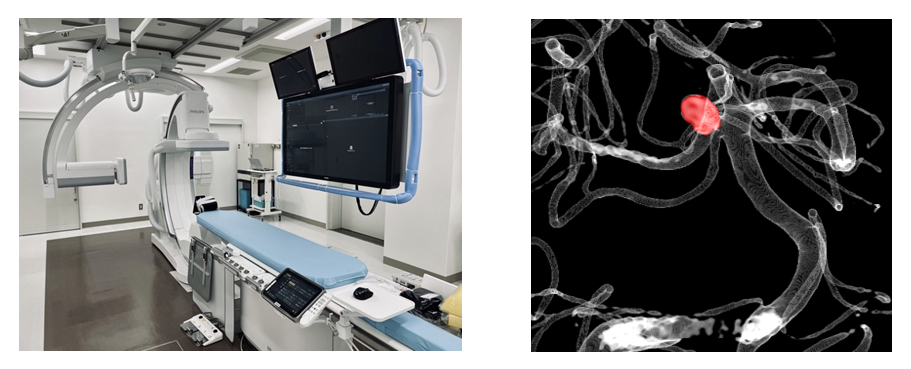

MRI:2台(1.5 / 3.0テスラ)、CT:2台、脳血管撮影装置:1台、PET-CT:1台

地域医療機関との連携

・集学的あるいは専門的治療(全身化学療法、ガンマナイフなどの定位放射線治療)が必要な疾患に対しては、他の専門医療施設と提携して治療を行っています。

・急性期治療が終了した後に引き続きリハビリテーションが必要な場合は、神奈川県西部地域周辺の連携している回復期リハビリテーション病院をご紹介します。

・治療やリハビリテーションを終えて退院した後も経過観察や再発予防などのサポートが必要な際は、地域の信頼できる病院やクリニックと連携しながら担当します。

スタッフ紹介

| 役職名 氏名 |

資格等 | 専門領域 |

|---|---|---|

| 科長 川崎 貴史 |

日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本脳神経外科外傷学会専門医・指導医 日本脳神経血管内治療学会専門医 |

脳神経外科一般 血管障害 神経外傷 |

| 医長 高木 良介 |

日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本脳神経外科認知症学会認定医 機能的定位脳手術技術認定医 日本DMAT隊員 |

脳神経外科一般 水頭症 |

| 医師 毛呂 貴宏 |

脳神経外科一般 | |

| 医師 海野 光祐 |

脳神経外科一般 |

外来担当表

待ち時間を極力少なくするため、外来は原則紹介制とさせて頂いておりますが、治療のご相談や緊急性が疑われる等の理由で早めの受診をご希望される際は、当院の脳神経外科までいつでもお気軽に御連絡ください。(Tel:0465-34-3175)

| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |

|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 川崎 新患・再診外来 |

髙木 新患・再診外来 |

毛呂 新患・再診外来 |

新患・再診外来 (手術日) |

川崎 新患・再診外来 |

| 午後 | 新患・再診外来 | 新患・再診外来 (手術日) |

新患・再診外来 | 新患・再診外来 (手術日) |

新患・再診外来 |

脳神経外科が扱う疾患

脳動脈瘤(未破裂脳動脈瘤・くも膜下出血)

脳動脈瘤が破裂した場合は緊急手術が必要となりますが、破裂前に見つかった場合は動脈瘤の部位や大きさ、形態によって予測される破裂率が異なるため、治療自体のリスクを踏まえたうえで治療方針を検討します。手術を受けなくても一生破裂しない可能性もあるため、経過観察を続けるか、破裂予防のための手術を行うか、治療の方法をどうするかなど、時間を掛けて相談することが重要です。

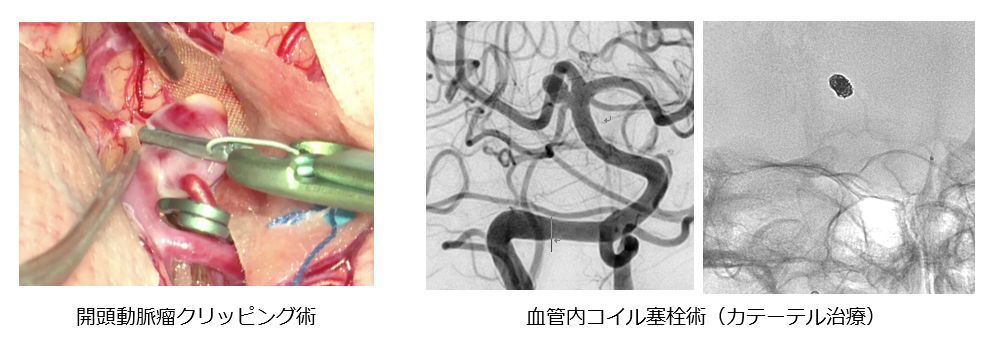

動脈瘤の手術の方法には、大きく分けると「開頭手術」と「血管内カテーテル治療」の2種類があります。開頭手術は頭を開く必要があるため、一般的に侵襲性はカテーテルよりも高いものの、必要に応じて多様な手技を組み合わせて複雑な動脈瘤にも対応でき、また再発が少ないという長所があります。カテーテル治療は開頭術と比較して低侵襲であり、近年の発展により治療可能な瘤の幅が広がっていますが、一方で開頭術よりも再発が多く抗血小板剤の服用が一定期間必要になるという短所があります。入院期間は開頭術では7〜10日程度、カテーテル治療では5〜7日程度です。当院ではどちらの治療も受けることができますので、病気の特徴や患者さんのご希望を踏まえて最適と考える治療方針を提案します。

■トピックス

2023年2月より最新の血管撮影装置 (PHILIPS社製 Azurion) の稼働が始まりました。従来の被ばく低減フィルタの常時挿入方式に加え、最新の画像処理技術である“Clarity IQ”機能が搭載され、放射線被ばくを最小限に抑えつつ高画質でカテーテル検査や治療が実施可能となりました。また、造影剤の使用量も減らせるため、患者さんにとってより優しい医療を提供することができます。

頭蓋内腫瘍(良性脳腫瘍・悪性脳腫瘍)

当院では髄膜腫や(聴)神経鞘腫、血管芽腫などの良性腫瘍のほか、原発性脳腫瘍(神経膠腫・悪性リンパ腫)、血管芽腫、下垂体腫瘍などに対して集学的な治療を行っています。手術においては、通常の頭部MRI (3.0テスラあり) や3次元頭部CTでの詳しい検査に加えて、術中ナビゲーションシステムによる腫瘍位置の正確な同定や、術中神経モニタリングによる神経機能温存への配慮により、安全で確実性の高い手術を心掛けています。また、下垂体部腫瘍をはじめとして、腫瘍の部位によっては開頭せずに摘出する内視鏡下手術が行える場合もあります。一部の脳腫瘍では、横浜市立大学脳神経外科やその他専門施設と連携しながら、遺伝子診断や化学療法、放射線治療まで行います。入院期間は腫瘍の種類によって異なりますが、良性腫瘍の場合は10日前後で退院が可能です。

頚動脈狭窄症

このうち、内頚動脈が首(頚部)を通過する部分に、動脈硬化(プラーク)などが原因となって狭窄が起こることがあります。狭窄によって血管が細くなることで脳への血流が不足したり、プラークが剥がれて血流に乗って脳の血管を閉塞させると、脳梗塞を起こしたり一過性に脳梗塞の症状(半身の脱力やしびれ、言葉が出にくい、呂律がまわらないなど)が見られることがあります。

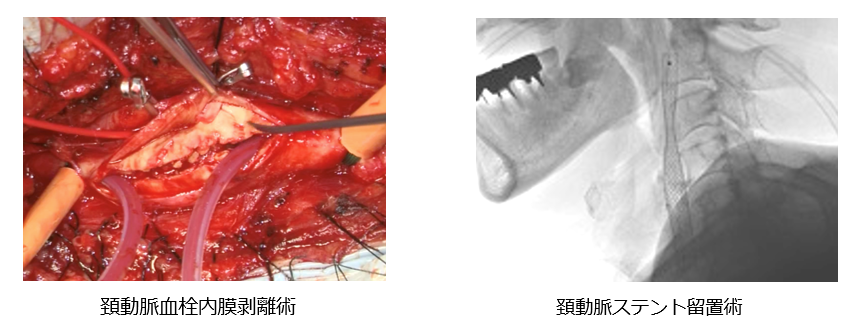

内頚動脈の狭窄が脳梗塞症状を起こしていない無症候性であれば、一般的には内科治療による経過観察を行うことが多いです。一方で、脳梗塞の症状を起こした症候性の場合は、狭窄の程度やプラークの状態に応じて手術を検討することになります。手術には「血栓内膜剥離術」と、カテーテルを用いた「ステント留置術」があります。内膜剥離術は、皮膚を切開して内頚動脈を露出し、血管の壁を切開してプラーク自体を摘出する手術です。再発のリスクが低く、また脆弱で多量のプラークであっても脳に飛散させないような処置が可能ですが、皮膚に傷痕が残ることや、飲み込みや舌の動きを司る神経に影響が生じる可能性が皆無ではない点が短所です。ステント留置術は、そけい部や手首からカテーテルを挿入して病変まで到達し、風船付きのカテーテルで狭窄部を広げた後、ステントと呼ばれる網目状の金属を留置する治療です。比較的低侵襲な治療であり近年は成績も良好ですが、脆弱で多量のプラークの場合は崩れたプラークが脳に飛散して脳梗塞を起こす危険があり、また1-2種類の抗血小板剤を一定期間服用する必要があります。入院期間は内膜剥離術では10日程度、カテーテル治療では5日程度です。当院ではどちらの治療も受けることができますので、病変の状態を踏まえて患者さんとよく相談し、最適な治療法を行います。

もやもや病

この病気は無症候性であれば治療をせずに経過観察を行うこともありますが、はじめは無症候性であっても病期が進行することがあります。脳梗塞や一過性の虚血発作を発症した場合や、脳出血を発症した場合には、再発を予防するために手術が勧められます。

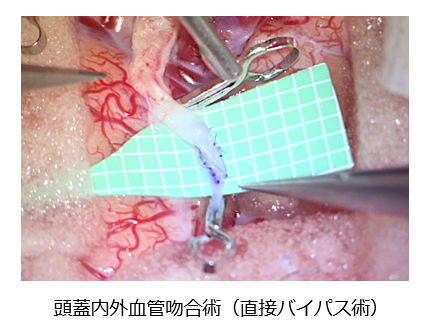

手術には、皮膚を栄養する血管を脳の表面を走行する血管に吻合する「直接バイパス術」と、筋肉や骨膜などの血流が豊富な組織を脳表に密着させるようにして、新たな血管が生まれることを期待する「間接バイパス手術」があります。もやもや病の患者さんの脳表の血管は細いため、直接バイパスは間接バイパスと比較して難易度が高いとされていますが、間接バイパスは小児例では有効性が高いものの成人例では効果が乏しいため、可能な限り直接バイパスを行うことが望ましいと言えます。手術の入院期間は10〜14日程度であることが多いですが、術後に過灌流と呼ばれる状態(脳に血液が多く流れすぎる状態)が起こって頭痛、痙攣、一過性の麻痺や言語障害などが生じることがあり、その場合は内科治療で症状が安定した後に退院となります。

脳動静脈奇形

近年では無症候性の場合は経過観察を行うことが多いですが、出血発症のものやてんかんの原因となっているものでは、開頭手術による摘出や放射線照射、カテーテル治療などの治療を行うことが検討されます。特に、出血で発症した場合は、出血後1年以内に再出血率が起こる頻度が高いことが知られており、よく相談したうえで早めの治療介入が勧められます。一般的にカテーテル治療単独では合併症のリスクが高く根治性も低いため、それぞれの方法を組み合わせた集学的治療により根治を目指します。

三叉神経痛・片側顔面けいれん

三叉神経痛は軽症であれば内服薬で症状が改善することも多く、薬の副作用で内服の継続が難しい場合や、症状が改善に乏しく日常生活に影響が及んでしまう場合に手術を検討します。顔面痙攣はボトックスと呼ばれる薬剤の局所注射により症状の緩和が得られますが、定期的な注射が必要なうえに徐々に効果が乏しくなることがあり、患者さんの状況に応じて手術を提案することがあります。

手術は3-4cm程の小さな開頭で行います。神経を圧迫している脳血管を神経から十分に剥離し、その血管が再び神経を圧迫しないように移動させて固定するという「微小血管減圧術」と呼ばれる方法が標準的です。術直後から症状が完全に見られなくなることもありますが、1〜2ヶ月ほどかけて症状が徐々に良くなる場合もあり、全体として約90%の患者さんで改善効果が得られることが知られています。入院期間としては10日前後です。

(特発性正常圧)水頭症

頭部MRIや頭部CT検査で水頭症が疑われた場合、腰から細い針を指して髄液を排出する試験を行い、症状の改善が見られた場合は手術を検討します。手術としては、溜まった余分な髄液を体内のほかの部位に流すためのチューブと流量調整バルブを埋め込む「髄液シャント手術」が一般的です。以前は脳の表面から脳室内に細いチューブを挿入する「脳室」腹腔シャント術が多く行われていましたが、当院では脳を触らずに腰から脊髄の近傍に細いチューブを挿入する「腰椎」腹腔シャント術を第一選択としています。

診療実績

| 病名 | 2024 |

|---|---|

| 脳血管手術 | 36 |

| 脳血管内カテーテル治療 | 36 |

| 頭蓋内腫瘍摘出術 | 26 |

| 頭部外傷手術 | 70 |

| 水頭症手術 | 10 |

| 微小血管減圧術 | 1 |

| その他 | 65 |

認定施設

<脳神経外科で治療を受けた患者さんへのお願い>

当院脳神経外科は、2018年1月より一般社団法人日本脳神経外科学会が実施しているデータベース事業(Japan Neurosurgical Database : JND)に協力しています。この事業は、日本全国の病院で治療を受けた患者さんの臨床データを登録・解析することで脳神経外科医療の質の評価と向上を図り、患者さまへより最善の医療を提供することを目的としています。臨床データは個人を特定できない形式に加工して提供され、またデータは厳重に管理されるため、患者さま個人のプライバシーは原則として保護されます。本研究へご自身の情報が提供されることを拒否することもできますので、登録をご希望されない場合やその他ご不明な点がある場合は、診療科責任者 鈴木良介までその旨をお申し出下さい。なお、登録を希望されなかったことで、日常の診療等において患者さんが不利益を被ることは一斉ありません。研究事業についての資料閲覧を御希望される方は、研究班ホームページ(※2)をご参照ください。