子育て・教育

妊娠から出産、子育て・育児、幼稚園・保育園、小・中学校に関する情報

令和6年度 児童手当制度改正について

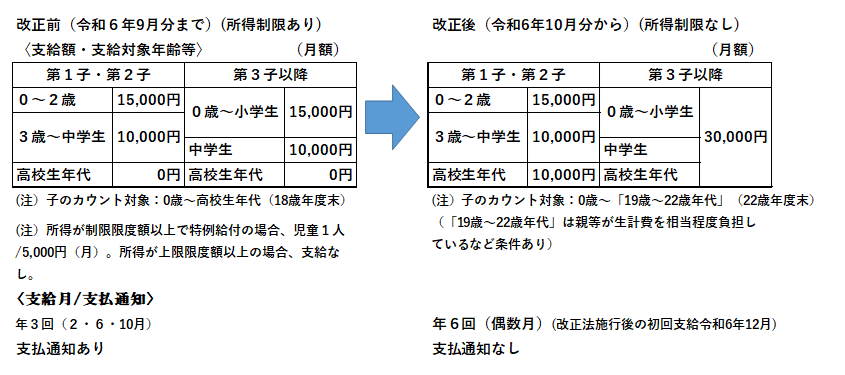

児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の一部が変更になります。

1.主な変更点

- 高校生年代(※1)までの支給期間の延長

- 所得制限の撤廃

- 第3子以降の支給額は月額3万円に

- 19歳~22歳年代(※2)の上の子について、親等の経済的負担がある場合を子の人数のカウント対象とする

- 支払月を年3回から年6回(偶数月)にする

- 支払通知を廃止(支給月額は、資格認定時、または支給額改定があった場合に通知します)

| 用語説明 | 令和6年度における生年月日 | |

| ※1 高校生年代 | 15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 | 平成18年4月2日から平成21年4月1日 (2006年4月2日から2009年4月1日) |

| ※2 19歳~22歳年代 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 平成14年4月2日から平成18年4月1日 (2002年4月2日から2006年4月1日) |

次の方は手続きが必要です。

- 制度改正前の所得制限により、支給を受けていない方

- 高校生年代の子がいるが、0歳から中学生までの年齢の子がいないため、児童手当を受給していない方

「児童手当 認定請求書」を提出してください。

オンライン申請はこちら マイナンバーカード(電子署名)が必要

【必要なもの】

児童手当認定請求書、請求者の健康保険証の写し、請求者の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカード等の写し)

- ※父母等の2人以上で同一の児童を監護し、生計が同一の場合、所得の高い方が請求してください。

- ※公務員の方は勤務先へ直接お問い合わせください。公務員以外の方は住民登録をしている市区町村で手続きをしてください。(児童手当制度における「公務員」は公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)のうち、共済組合の長期給付(年金)の資格を持つ人です。)

児童手当 認定請求書 PDF形式 :716.2KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。

その他、ケースにより追加で必要となる書類

請求者と支給対象児童が別居の場合

「別居監護申立書」

「受給者が生計費を負担している19歳~22歳年代の子」を含めた子の合計人数が3人以上の場合

「監護相当・生計費の負担についての確認書」

※「監護相当・生計費の負担についての確認書」に記入後、スキャンまたは撮影した写真データ等を電子申請で提出することができます。

オンライン申請はこちら

離婚協議中で父母が別居(または世帯分離)しており、児童と同居(または同世帯)の父母が認定請求する場合

※配偶者と別居されている場合の取扱いについては、子ども家庭庁のページ「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」においても解説しています。

- 児童手当・特例給付を受給中で、「受給者が生計費を負担している19歳~22歳年代の子」と0歳から高校生年代までの子との合計人数が3人以上の方

「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

※「監護相当・生計費の負担についての確認書」に記入後、スキャンまたは撮影した写真データ等を電子申請で提出することができます。オンライン申請はこちら

【必要書類】

「監護相当・生計費の負担についての確認書」

(本来、「児童手当 額改定請求書」も提出が必要ですが、制度改正の経過措置として令和7年3月31日までに手続きされた場合はこれを省略できます。)

- 児童手当等を受給中で、養育している0歳から中学生の児童に、支給児童として未登録の児童がいる場合

- 児童手当等を受給中で、養育している高校生年代の児童に、算定児童として未登録の児童がいる場合

0歳から高校生年代の児童については、令和6年度の制度改正前から児童として登録の対象です。

(高校生年代の児童は、支給対象ではありませんが、子の人数のカウント対象(算定児童)となります)

該当される場合はお早めにお手続きください。

「額改定 認定請求書」を提出してください。

【必要書類】

「額改定 認定請求書」、受給者の健康保険証の写し

※受給者と児童が別居の場合、「別居監護申立書」も提出してください。

次の条件に当てはまる方には、手続きのお知らせをお送りしました。(令和6年7月)

平成18年4月2日以降に生まれた児童を養育している方で、児童手当を受給していない方は手続きをお願いします。

※お知らせが届いた場合も、養育状況の変化などにより該当がない場合は手続きは不要です。

※公務員の方の児童手当については、勤務先へお問い合わせください。

(1)令和6年3月31日で、児童が中学を卒業する年齢に到達したことを理由として、小田原市から児童手当の「受給資格消滅」の通知を送付された方

(2)所得上限限度額を超過したことを理由として、小田原市から児童手当の「受給資格消滅」または「認定請求却下」の通知を送付された方

(3)小田原市に住民登録がある高校生年代(平成18年4月2日生~平成21年4月1日生)の児童で、小田原市が児童手当受給資格を認定している人または上記(1)(2)の対象者の算定児童に登録されていない児童

※(3)について、令和6年6月24日時点で住民登録がある児童一人につき1通送付しています。複数人の児童を養育している場合、認定請求書等は1通に養育している児童を全員記載して提出してください。

受給中の方で、制度改正に伴う次の変更については、手続き不要です。

- 児童手当等を受給中で、第3子にあたる子がいるため、多子加算額の増加により手当額が増額となる場合

- 児童手当等を受給中で、手当区分が「特例給付」であるため、所得制限廃止により手当額が増額となる場合

- 児童手当等を受給中で、算定児童として登録されている高校生年代の子が支給対象となるため、手当額が増額となる場合

また、小田原市から児童手当等を受給中の方に、令和6年度現況確認による受給資格の認定等の結果のお知らせと合わせて、制度改正等のお知らせをお送りしました。(令和6年7月末)

※現況届の提出が必要な方に該当し、令和6年度の現況届が未提出である場合は送付していません。該当される方はお早めに現況届のご提出をお願いいたします。2.申請について

手続きが必要な方は、令和7年3月31日までにご申請ください。

施行日(令和6年10月1日)前の事前申請を受け付けます。

窓口の混雑が予想されますので、手続きは原則、郵送または電子申請でお願いします。

郵送の宛先 : 250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地 小田原市子育て政策課

改正法の施行日(令和6年10月1日)前から事前申請を受け付けています。

令和6年9月末までに申請される場合は、令和6年10月1日時点の見込みに基づく内容で申請してください。

施行日前の事前申請を行ったが、施行日より前に請求者が他市町村等へ転出した場合は、市への請求は却下となります。転入届出後、新住所地の市区町村で改めてお手続きが必要です。

認定者には改正法施行日(令和6年10月1日)以降に、支給額等を記載した認定通知を送付します。

受付時期などの状況により、12月に振込ができない場合があります。

この場合、令和6年10月分にさかのぼって、認定された手当額を次回以降の支払月に振り込みます。

令和7年3月31日までに申請をした場合、令和6年10月分から制度改正後の児童手当を支給します。(制度改正の申請猶予期間)

令和7年4月1日以降の申請については、申請した月の翌月分からの児童手当が支給されます。

| 受付時期 | 支払対象となる月 | 支払時期 |

|---|---|---|

| 令和7年3月31日までの申請受付分 | 令和6年10月分からの手当 | 審査後、順次支給(制度改正後の初回支給は12月) ※制度改正後の初回支給は令和6年12月ですが、申請時期によって、12月に支給ができない場合があります。 ※申請により増額となる場合で、増額前の手当額を支払済みの場合、審査後、次の支給時に差額を上乗せして支払います。 |

| 令和7年4月1日以降の申請受付分 | 申請月の翌月分からの手当 | 審査後、申請月に応じて順次支給 ※増額の場合は申請月の翌月分から手当額が増額されます。 |

※申請受付後、状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

3.所得の確認について

※現況確認の結果、父母等で所得が逆転した場合の受給者の切り替えなど、手続きが必要な方にはお知らせを送付します。

4.支給月

年6回 偶数月に支払い

※令和6年は、令和6年2月、6月、10月、12月の年4回の支払いとなります。

6.19歳~22歳年代の子のカウント対象への追加について

支給対象児童(0歳から18歳年度末まで)と、「支給対象児童の兄姉等で受給者(請求者)が監護に相当する世話等をしており生計費を負担している22歳年度末までの子(以下、「19歳~22歳年代の子」)」との人数の合計が3人以上になる場合に対象となります。

19歳~22歳年代の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」(以下「確認書」)を提出していただくと、対象の19歳~22歳年代の子を児童手当の多子加算のカウント対象にすることができます。

※就労、婚姻、出産等している場合も対象となります。

「確認書」で申出された対象の子が就学していない期間は、毎年6月に現況届の提出が必要になります。

「確認書」にご記入いただいた内容に基づき、現況届の提出が必要な方には、市からお知らせを送付します。

また、「確認書」に記入された卒業予定時期以降、卒業予定の子を引き続き児童手当の多子加算の対象とするには、再度「確認書」の提出が必要となります。

支給対象児童が18歳年度末を迎えるとき、進学された子の卒業予定時期には、「確認書」の提出について市からお知らせを送付予定です。

赤ちゃんに出会うまで

妊娠から出産までに役立つサービスや手続きのタイミングを確認しましょう

赤ちゃんが生まれたら

届出が必要な書類、出産後の助成、検診・相談窓口などを確認しましょう

しっかり健診

妊婦と赤ちゃんの健康診査・予防接種などの情報

おでかけ・子どもの居場所

子育てひろばや子ども食堂、近所にある公園などのおでかけスポット情報

あずける

保育園・幼稚園、相互援助活動(ファミリー・サポート・センター)などの情報

お悩み・相談

育児相談、親子心理カウンセリング、助成制度、支援センターなどの情報

届出・手当

各種届出、児童手当、児童扶養手当等の情報

様々な子どもを支援

ひとり親家庭向け、障害時福祉などの情報

教育

小・中学校に就学するお子様、ご家庭向けの情報については

「暮らしの情報 > 教育」をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係

電話番号:0465-33-1453