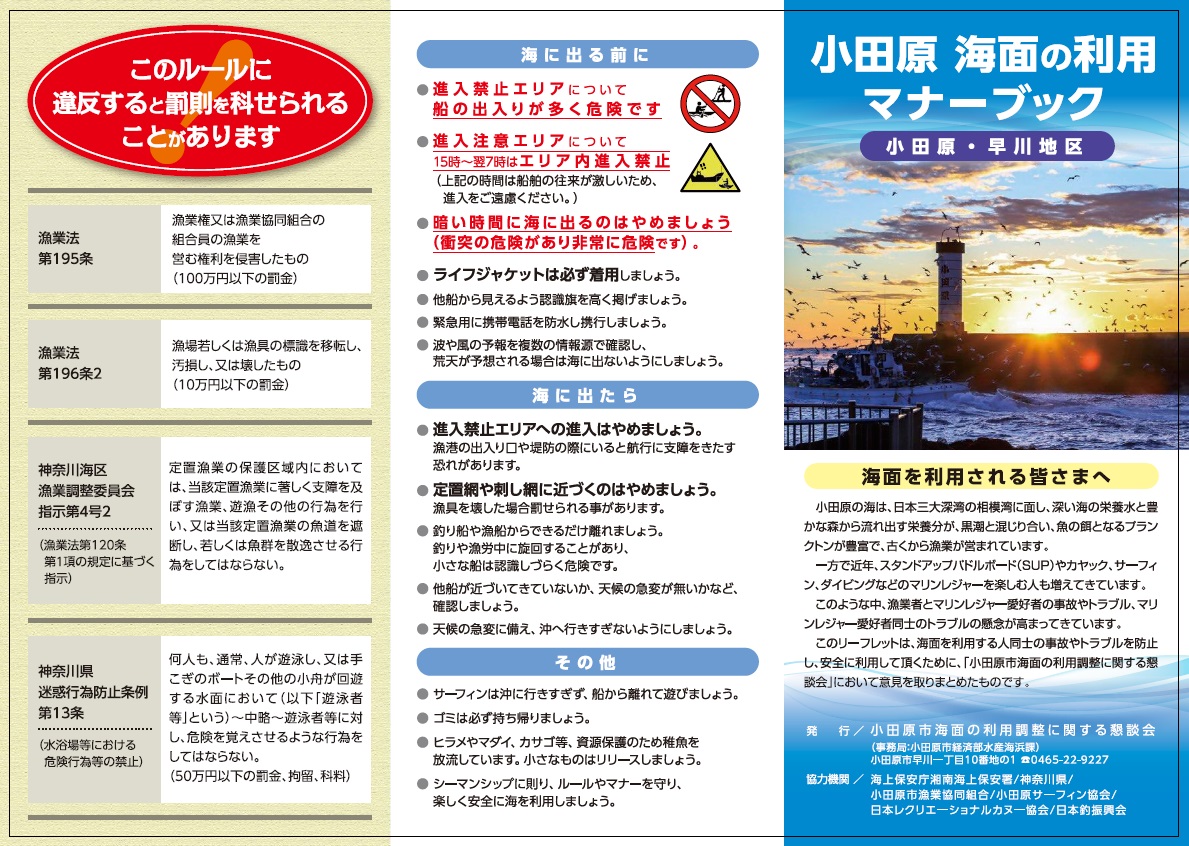

小田原市海面の利用調整に関する懇談会について

小田原の海は、日本三大深湾の相模湾に面し、深い海の栄養水と豊かな森から流れ出す栄養分が、黒潮と混じり合い、魚の餌となるプランクトンが豊富で、古くから漁業が営まれています。

一方で近年、スタンドアップパドルボード(SUP)やカヤック、サーフィン、ダイビングなどの海洋性レクリエーションを楽しむ人も増えてきています。

このような中、漁業者とマリンレジャー愛好者の事故やトラブル、海洋性レクリエーション愛好者同士のトラブルの懸念が高まってきています。

そこで、事故等を防止し、安全に利用するための対策について関係者及び専門家との意見交換を行うため令和5年11月から「小田原市海面の利用調整に関する懇談会」を開催しています。このページでは、懇談会で意見交換を行い、事故等を防止するために必要な啓発事項を取りまとめて掲載しています。

一方で近年、スタンドアップパドルボード(SUP)やカヤック、サーフィン、ダイビングなどの海洋性レクリエーションを楽しむ人も増えてきています。

このような中、漁業者とマリンレジャー愛好者の事故やトラブル、海洋性レクリエーション愛好者同士のトラブルの懸念が高まってきています。

そこで、事故等を防止し、安全に利用するための対策について関係者及び専門家との意見交換を行うため令和5年11月から「小田原市海面の利用調整に関する懇談会」を開催しています。このページでは、懇談会で意見交換を行い、事故等を防止するために必要な啓発事項を取りまとめて掲載しています。

海面の利用マナーについて

安全に海面を利用するための事項を、次のとおり懇談会で取りまとめました。

なお、小田原の各エリアによって、利用状況や課題が異なるため、現在継続して開催している懇談会において、エリアごとの啓発事項、マナーの取りまとめを進めております。

現在意見がまとまったのは、小田原地区(早川~山王川)と早川地区(早川海岸)です。

海に出る前に

- 進入禁止エリアについて:船の出入りが多く危険です。

- 進入注意エリアについて:15時~翌7時はエリア内進入禁止(上記の時間は船舶の往来が激しいほか、太陽の角度等の影響で視界が悪いため、進入をご遠慮ください)。

- 暗い時間に海に出るのはやめましょう(衝突の危険があり非常に危険です)。

- ライフジャケットは必ず着用しましょう。

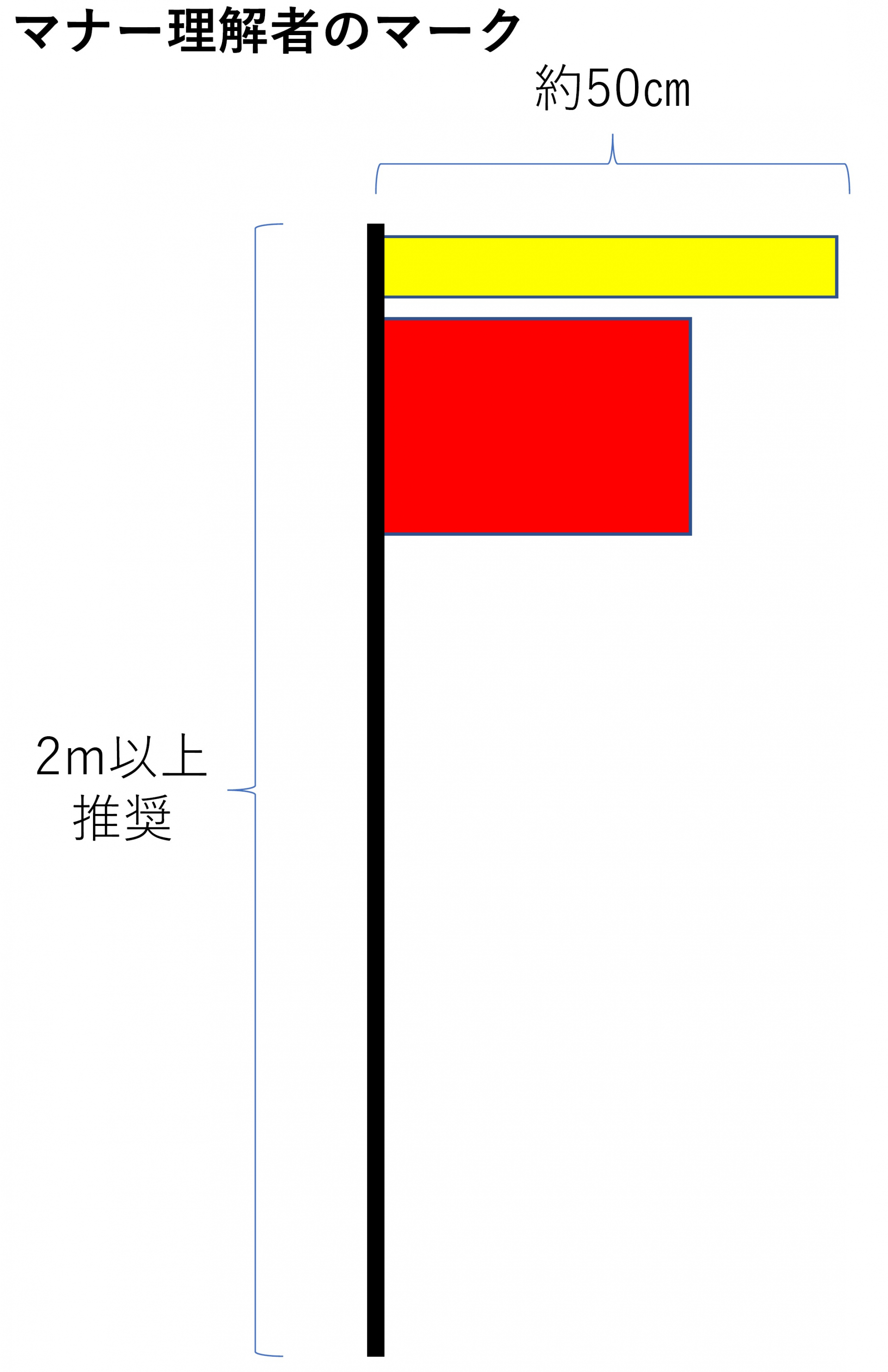

- 他船から見えるよう認識旗を高く上げましょう。

- 緊急用に携帯電話を防水し携行しましょう。

- 波や風の予報を複数の情報源で確認し、荒天が予想される場合は海に出ないようにしましょう。

海に出たら

- 進入禁止エリアへの侵入はやめましょう(漁港の出入り口や堤防の際にいると航行に支障をきたす恐れがあります)。

- 定置網や刺し網に近づかづくのはやめましょう(漁具を壊した場合罰せられる可能性があります)。

- 釣り船や漁船からできるだけ離れましょう(漁労中に旋回することがあり、小さな船は認識しづらく危険です)。

- 他船が近づいてきていないか、天候の急変が無いか確認しましょう。

- 天候の急変に備え、沖へ行き過ぎないようにしましょう(国土交通省では、海岸から1キロメートル以内での利用を推奨)。

定置網について

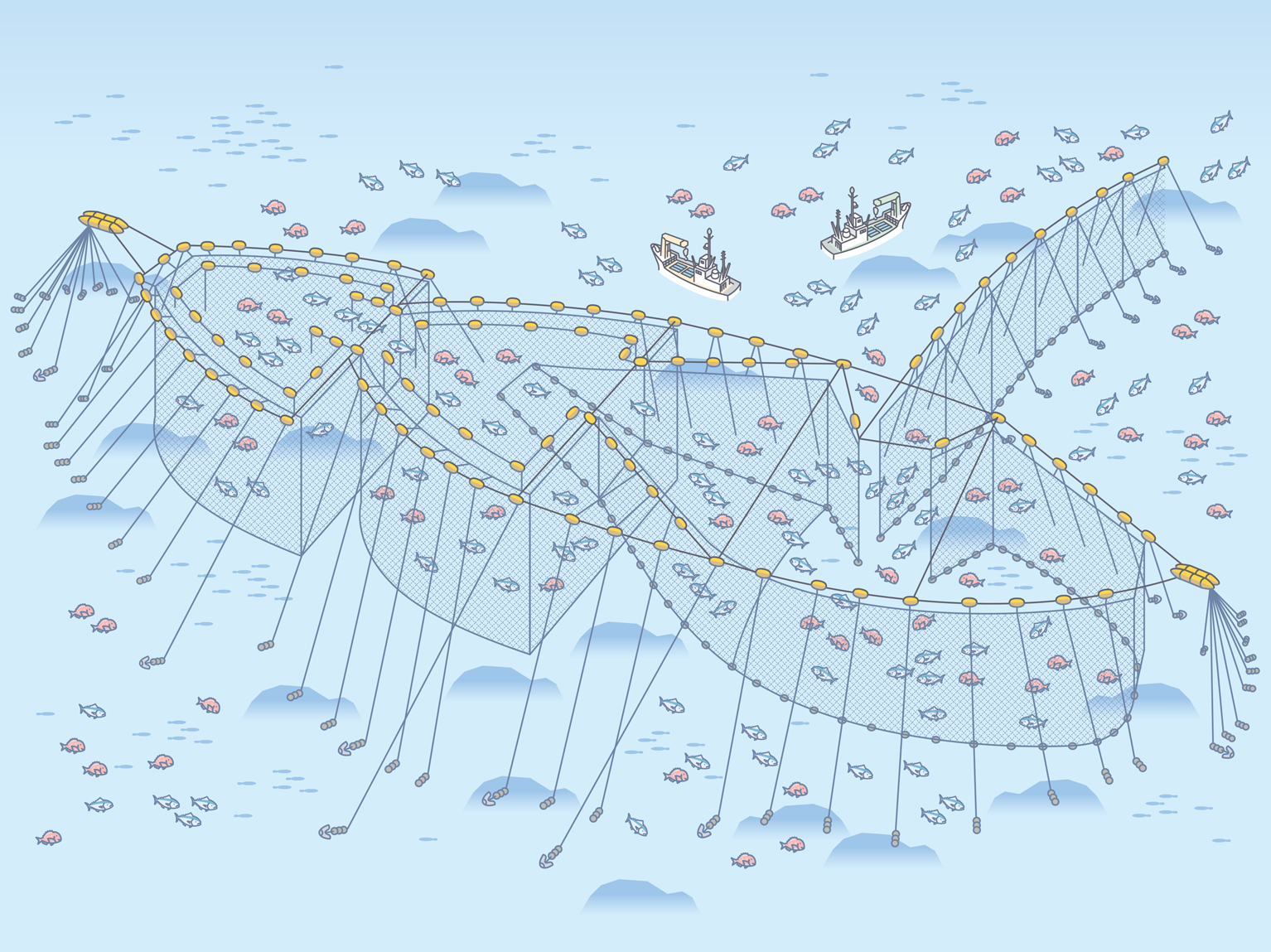

定置網とは

定置網は最大で400m以上もある大型の漁具です。定置網の周辺で釣りをすることは漁業法に基づいた神奈川海区漁業調整委員会の指示事項として禁止されています(違反すると、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されることがある)。

定置網周辺の保護区について

定置網漁を知ろう!(定置網漁の様子)

定置網は最大で400m以上もある大型の漁具です。定置網の周辺で釣りをすることは漁業法に基づいた神奈川海区漁業調整委員会の指示事項として禁止されています(違反すると、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されることがある)。

定置網周辺の保護区について

定置網漁を知ろう!(定置網漁の様子)

刺し網について

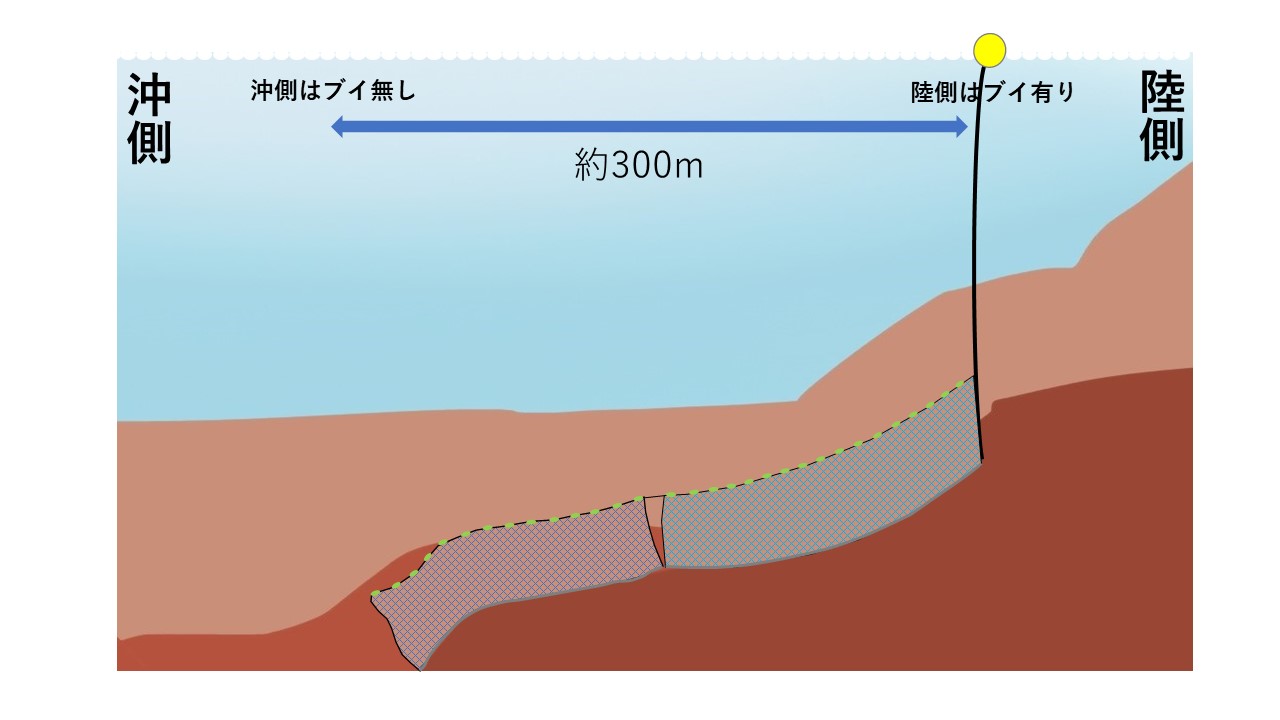

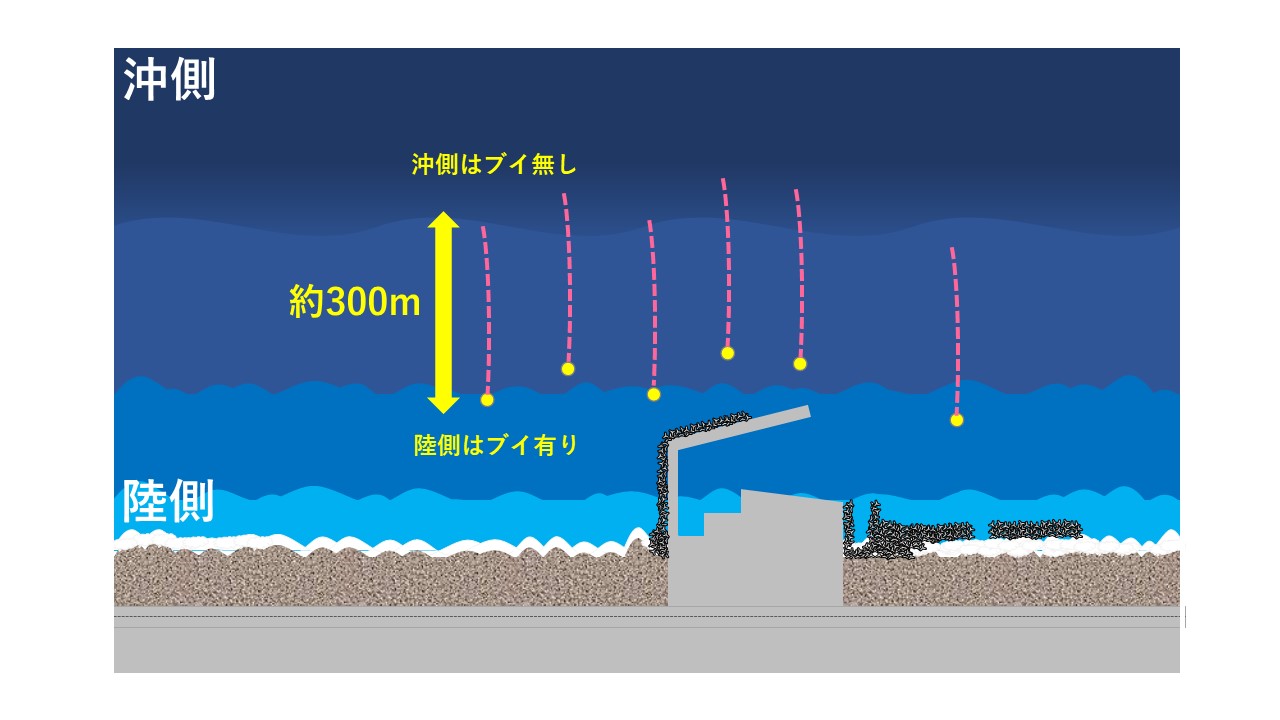

刺し網とは

刺し網はカーテンのように横方向に長い形をしており、これを魚の通り道を遮断するように海底に張り、漁業者はブイ(浮き)を目印に刺し網を回収します。

約60mの長さの網を5つ程度繋げてあり、全長約300m程になります。

刺し網が仕掛けてあることに気づかない釣り人が、ルアー等を引っかけてしまい、網が丸まってしまったり、絡んでいた釣り針で手をケガする等の被害が多発しています。

刺し網漁を知ろう!(刺し網漁の様子)

約60mの長さの網を5つ程度繋げてあり、全長約300m程になります。

刺し網が仕掛けてあることに気づかない釣り人が、ルアー等を引っかけてしまい、網が丸まってしまったり、絡んでいた釣り針で手をケガする等の被害が多発しています。

刺し網漁を知ろう!(刺し網漁の様子)

その他

- サーフィンは波打ち際で

- ゴミは必ず持ち帰りましょう。

- 小さな魚はリリースしましょう(ヒラメやマダイ、カサゴ等の稚魚を資源保護のため放流しています)。

- シーマンシップに則り、ルールやマナーを守り、楽しく安全に海を利用しましょう。

- 海の「事件・事故」は118番

- 次のような黄色いリボンを認識旗の上に掲げる事で、懇談会で取りまとめたルールやマナーを理解している事を他船に示すことができます。

制限エリアの詳細について

小田原・早川地区の制限のかかるエリアをGoogleマップ上で示しています。

スマートフォン等で位置情報をオンにして、海上でこちらのマップを表示する事で、自身がどこにいるか確認することができます。

スマートフォン等で位置情報をオンにして、海上でこちらのマップを表示する事で、自身がどこにいるか確認することができます。

救助の体制について

海上での救難があった場合に備え、海上保安庁、小田原警察署、小田原消防署、漁業者等が連携して救助する体制が組まれています。最も海の近くにいる漁業者が救助に行く事が多く、毎年救助事案が発生しています。

特に、SUPやカヤック等が強風のため岸に戻れないといった救助事案が増加しています。

懇談会議事録

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:水産海浜課 水産振興係

電話番号:0465-22-9227