豊かな海の復活に前進!~藻場再生に向けた取り組み~

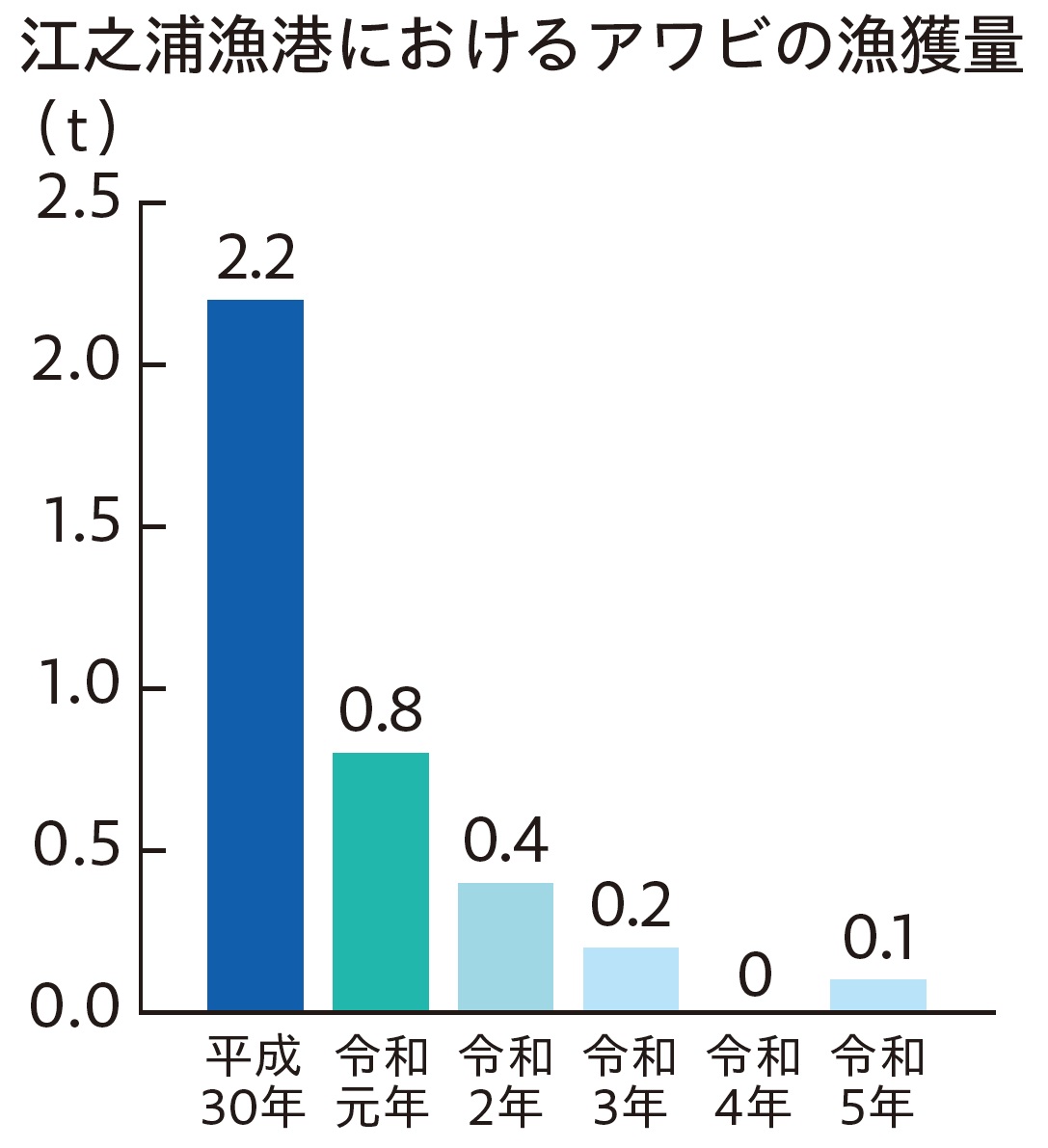

近年の夏は、連日のように猛暑が続き、気温が上昇する中、小田原の海でも劇的な環境変化が起こっています。現在、海藻が繁茂する藻場(もば)がなくなる「磯焼け」が深刻で、地球温暖化による海水温上昇が一因といわれています。

その中で「磯焼け」から豊かな海を復活させるために、藻場再生に向けて取り組む人たちがいます。

「磯焼け」が進む小田原の海での藻場再生に向けて、令和3年、市漁業協同組合や西神奈川ダイビング事業者安全対策協議会などで「小田原藻場再生活動組織」を結成しました。

現在、県や市、水産団体のサポートの下、海の生態系の基盤となる藻場再生を通して、豊かな海の復活を目標に活動しています。

現在、県や市、水産団体のサポートの下、海の生態系の基盤となる藻場再生を通して、豊かな海の復活を目標に活動しています。

小田原の海からカジメが消えた!

県内初の「藻場礁」を設置

食害を起こす魚の生態を調査

「藻場礁」を設置しても、食害生物による被害に遭う可能性が高いことから「何が」「いつ」「どの場所で」海藻を食べているのか把握するため、タイムラプスカメラを海に沈め、県水産技術センターに調査してもらいました。

「朝はブダイ、夕方はアイゴが海藻を食べるといった、魚それぞれの行動パターンが分かってきました。今までの漁では、夕方に網を仕掛けて次の日の早朝に引き上げるというサイクルでしたが、このサイクルでは1回で2、3匹しか取れませんでしたが、昼間に引き上げるようにした結果、1回で40匹くらい取れるようになったんです」と三谷さんは語ります。

この成果は水産関係者に発表され、貴重な情報として他団体からも注目を集めました。

「朝はブダイ、夕方はアイゴが海藻を食べるといった、魚それぞれの行動パターンが分かってきました。今までの漁では、夕方に網を仕掛けて次の日の早朝に引き上げるというサイクルでしたが、このサイクルでは1回で2、3匹しか取れませんでしたが、昼間に引き上げるようにした結果、1回で40匹くらい取れるようになったんです」と三谷さんは語ります。

この成果は水産関係者に発表され、貴重な情報として他団体からも注目を集めました。

復活の兆しが見えた3年目!

関連情報リンク

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:水産海浜課 水産振興係

電話番号:0465-22-9227