魚の魅力発信

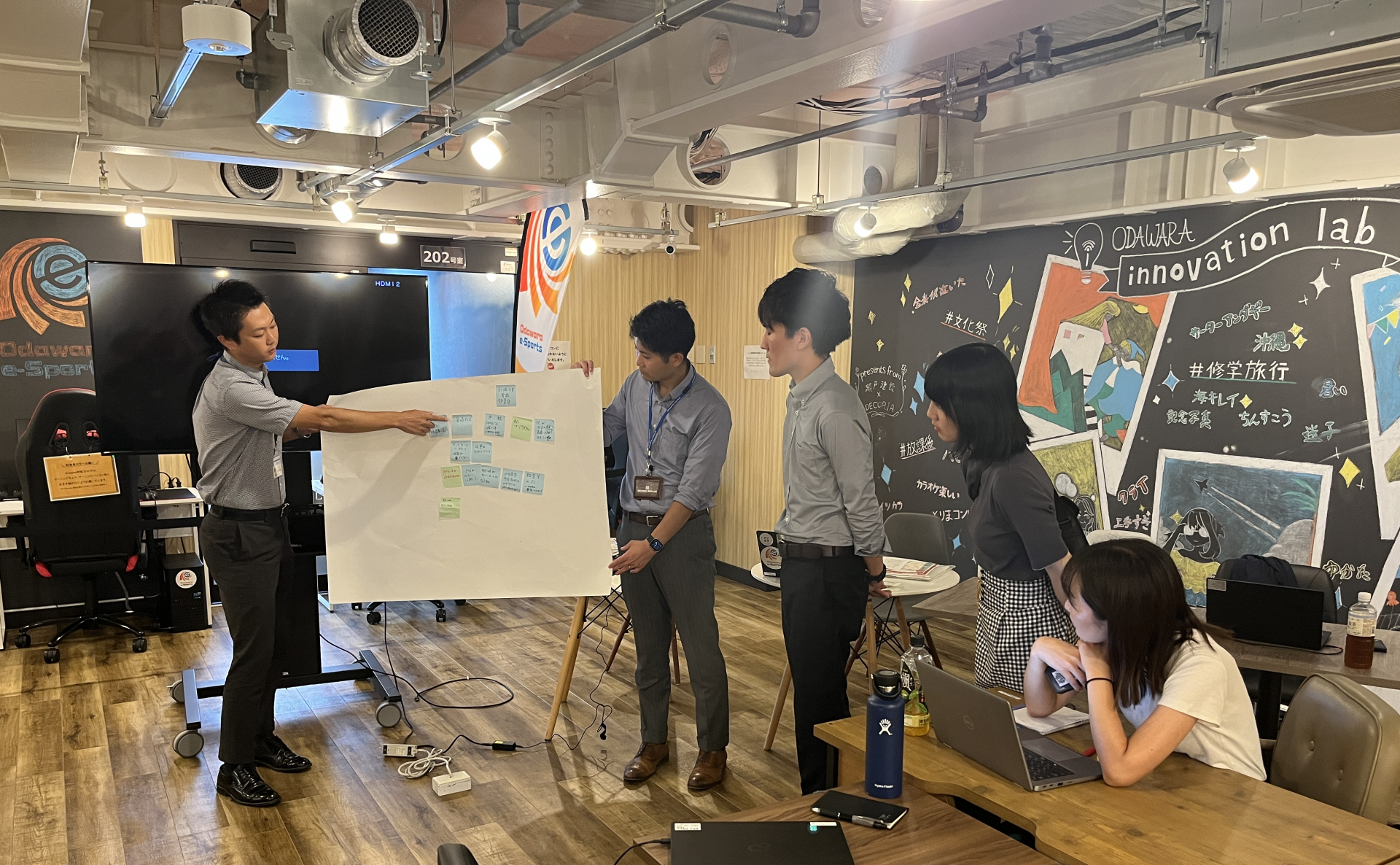

小田原の魚の消費拡大を促進するため、ブレストを実施しSWOT分析を行いました。

そこで、「弱み」の部分であげられた「SNS利活用が低い」「消費者のニーズがわかっていない」「漁港エリアの来場者の属性が不明」という点から、①SNSを活用した発信、②ニーズ調査及び属性分析を実施しました。

取組内容

SNSを活用した発信

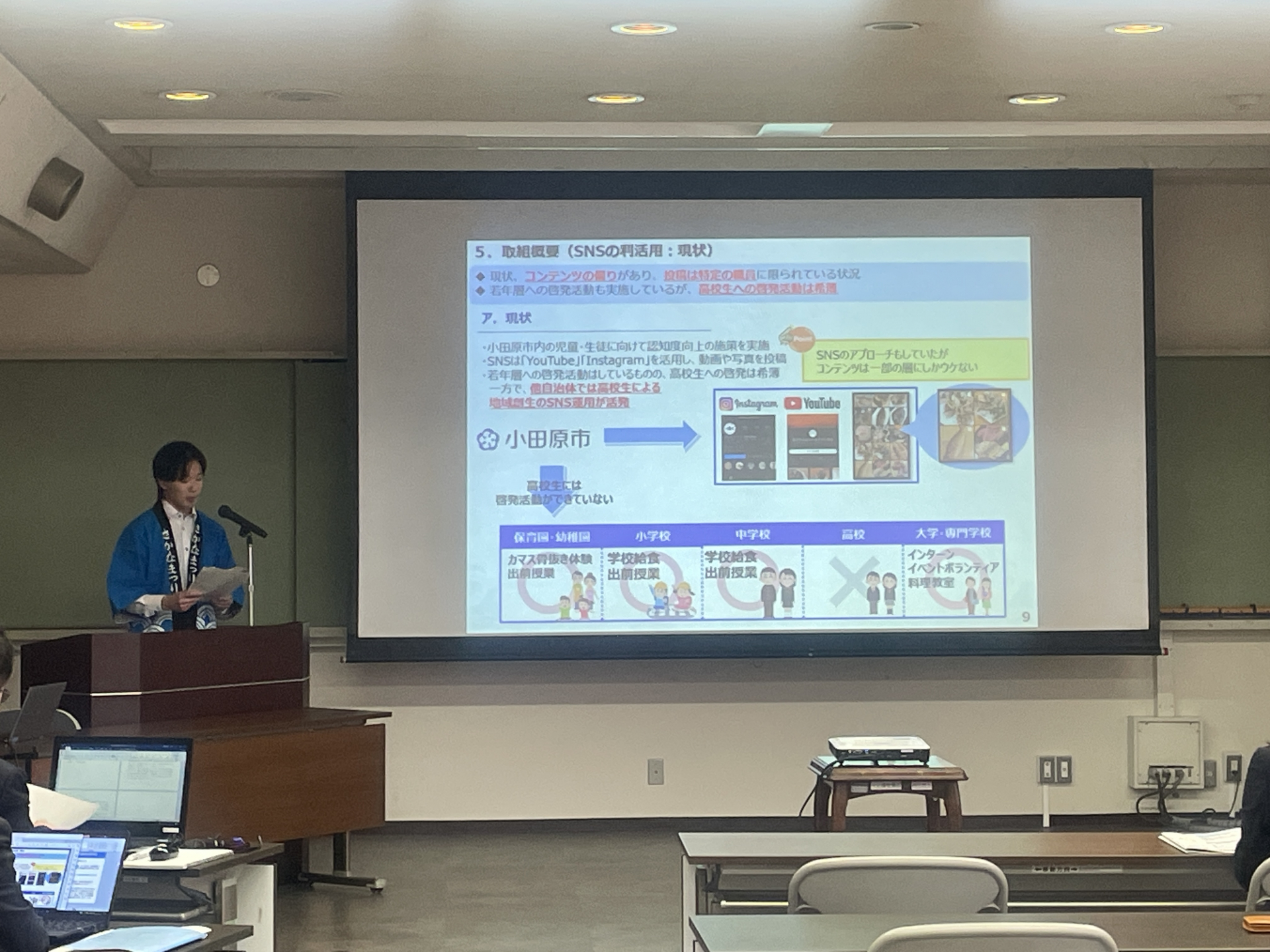

これまでもSNSを活用した情報発信を行っていたが、多くの層に届けられていないことが課題でした。

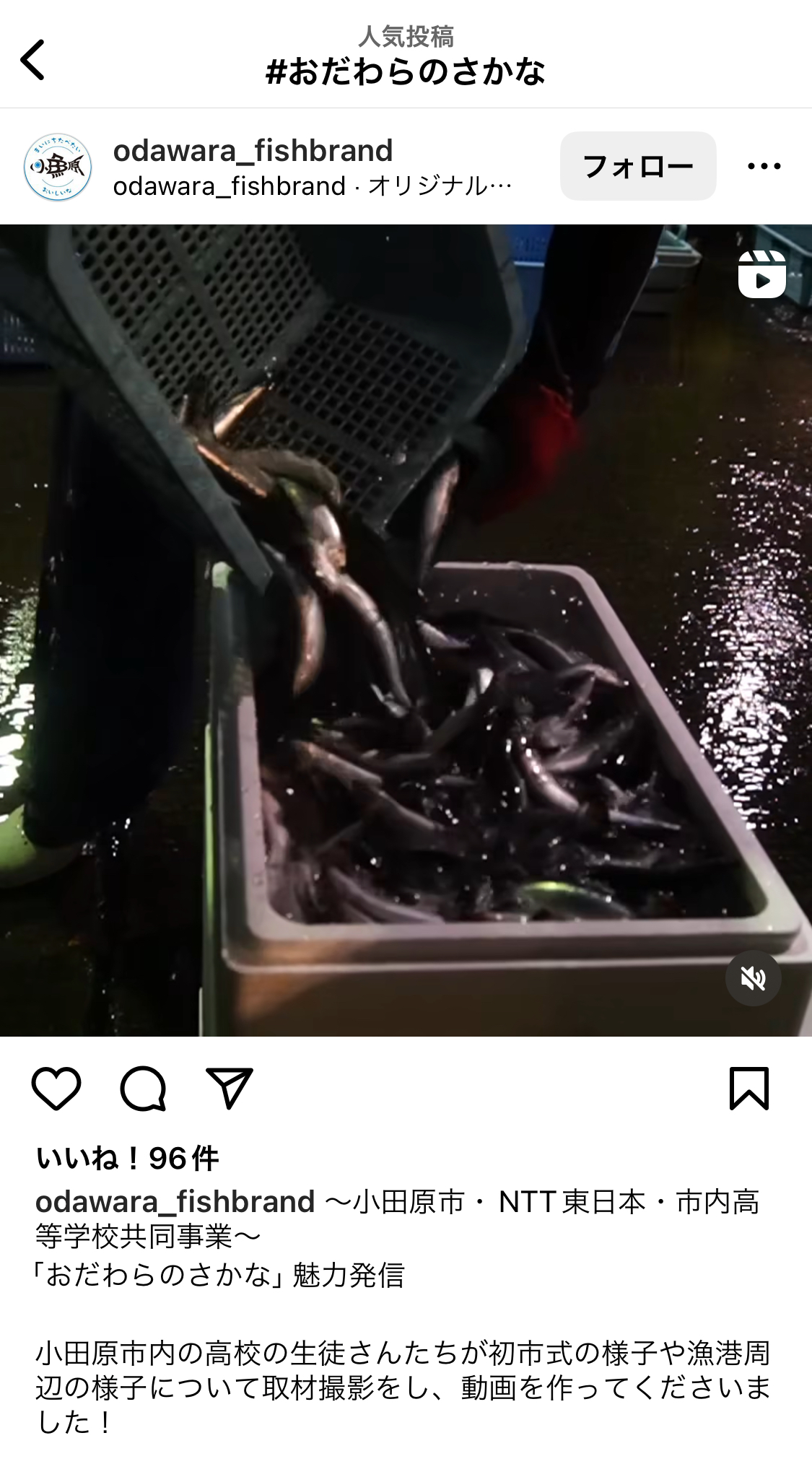

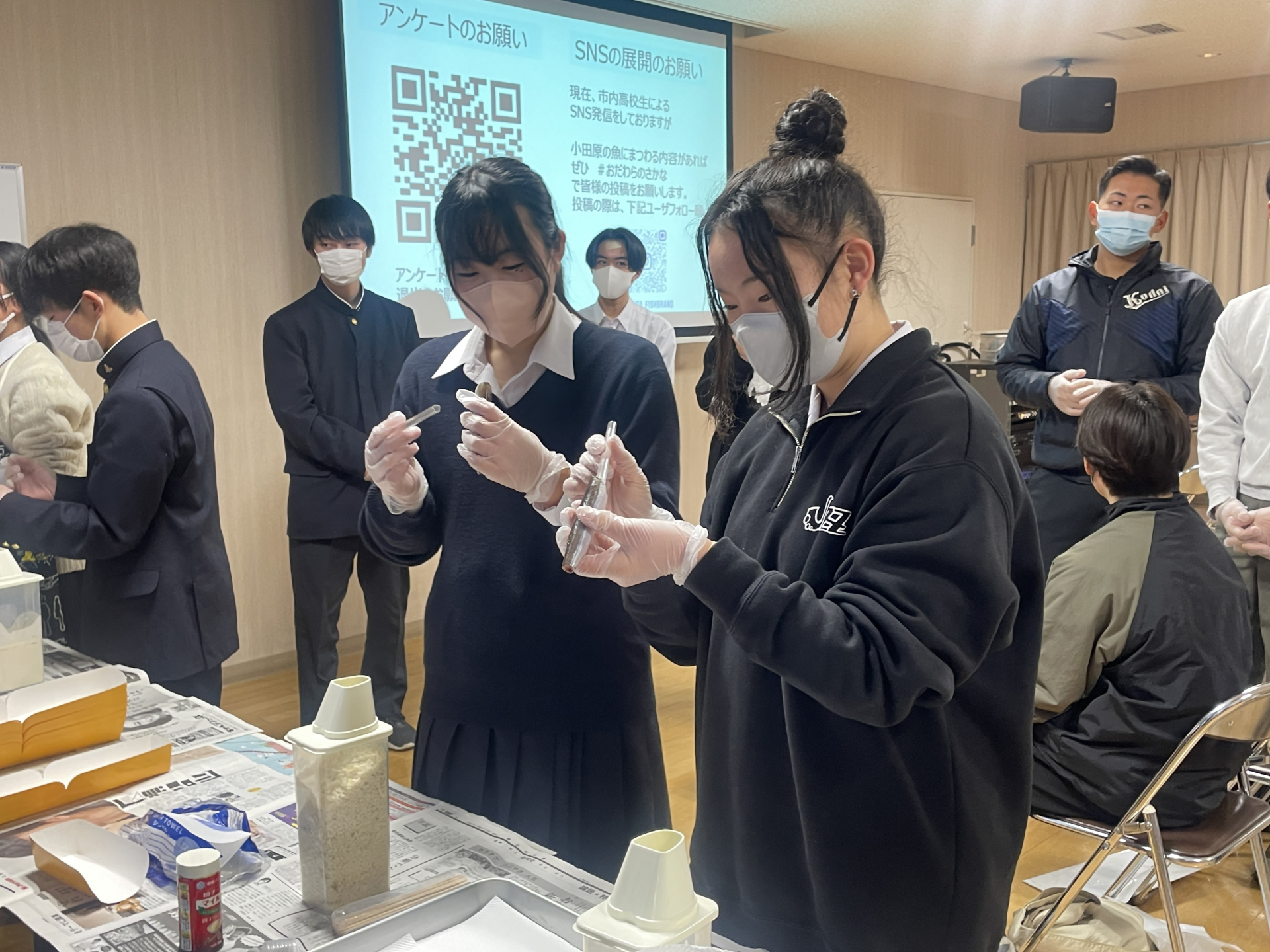

また、高校生への魚食普及のアプローチが少ないことから、市内の高校生の協力を得ながら、初市式や漁港周辺の様子について取材をし、ハッシュタグ「おだわらのさかな」をつけて投稿しました。

ニーズ調査

令和5年11月11日(土)「小田原・港の朝市」開催日に、漁港の駅TOTOCO小田原にてアンケート調査を実施し、来場者73名から、朝市での購入理由や日常での魚食の頻度、その理由などを聞き取りました。

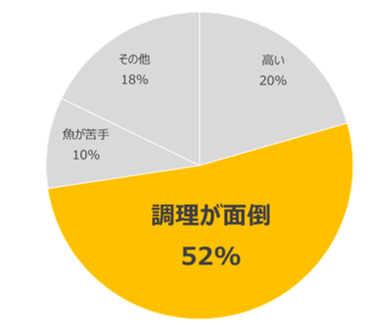

その結果、「魚食の頻度、その理由」の項目で、「魚を普段食べない」と回答した理由のうち「調理が面倒」という意見が50%以上であった点に着目し、調理の障壁解消のため、カマス骨抜き体験を実施しました。

人流分析

人流分析サービスを用いた来場者属性分析を実施しました。

漁港の駅TOTOCO小田原や市内観光地、小田原漁港と特徴の近い用宗漁港(静岡県)を比較したところ、漁港に限らず小田原駅と市内観光地における20代来場者数の比率に大きなギャップがあることがわかりました。

≪参考≫

小田原駅 20代:8% 30代:14%

小田原漁港 20代:2% 30代:15%

用宗漁港 20代:7% 30代:13%

提言内容

市内高校生や移住者等へ拡大し、「市民まるごとおだぎょ大使」として活動する

SNSで魚の魅力を発信した高校生から、参加するまで魚のイベントやSNSを知らなかったとの意見がありました。今後は、高校生や移住者に「おだぎょ大使」としてSNSで魅力を発信してもらうなど、取組を拡大すべきと考えました。

小田原駅デッキ漁港化キャンペーン

人流分析結果から、20代における「おだぎょ」関連施設への周遊が低調であり、小田原=通過点となっていることがわかりました。認知度向上や立寄りやすさから、小田原駅ペデストリアンデッキ等で「おだぎょ」イベントを実施し、消費拡大の契機となればと考えました。

※おだぎょ…小田原市における水産業に係るコンテンツ全てを指す言葉

食品ロス削減

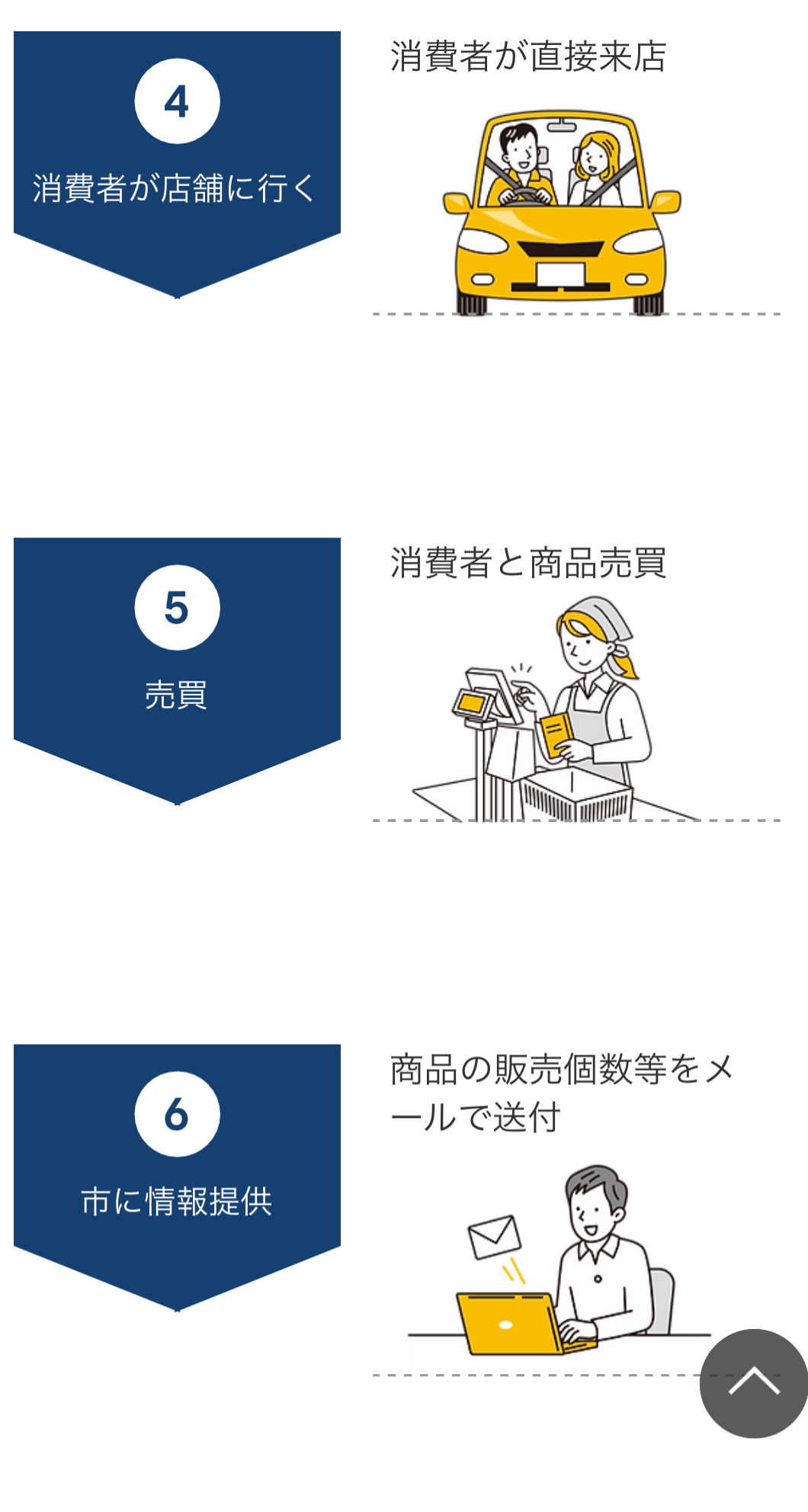

食品ロス削減に向け飲食店と消費者をマッチングさせるためのプラットフォームの構築に関する実証実験を令和5年12月から3か月間実施しました。

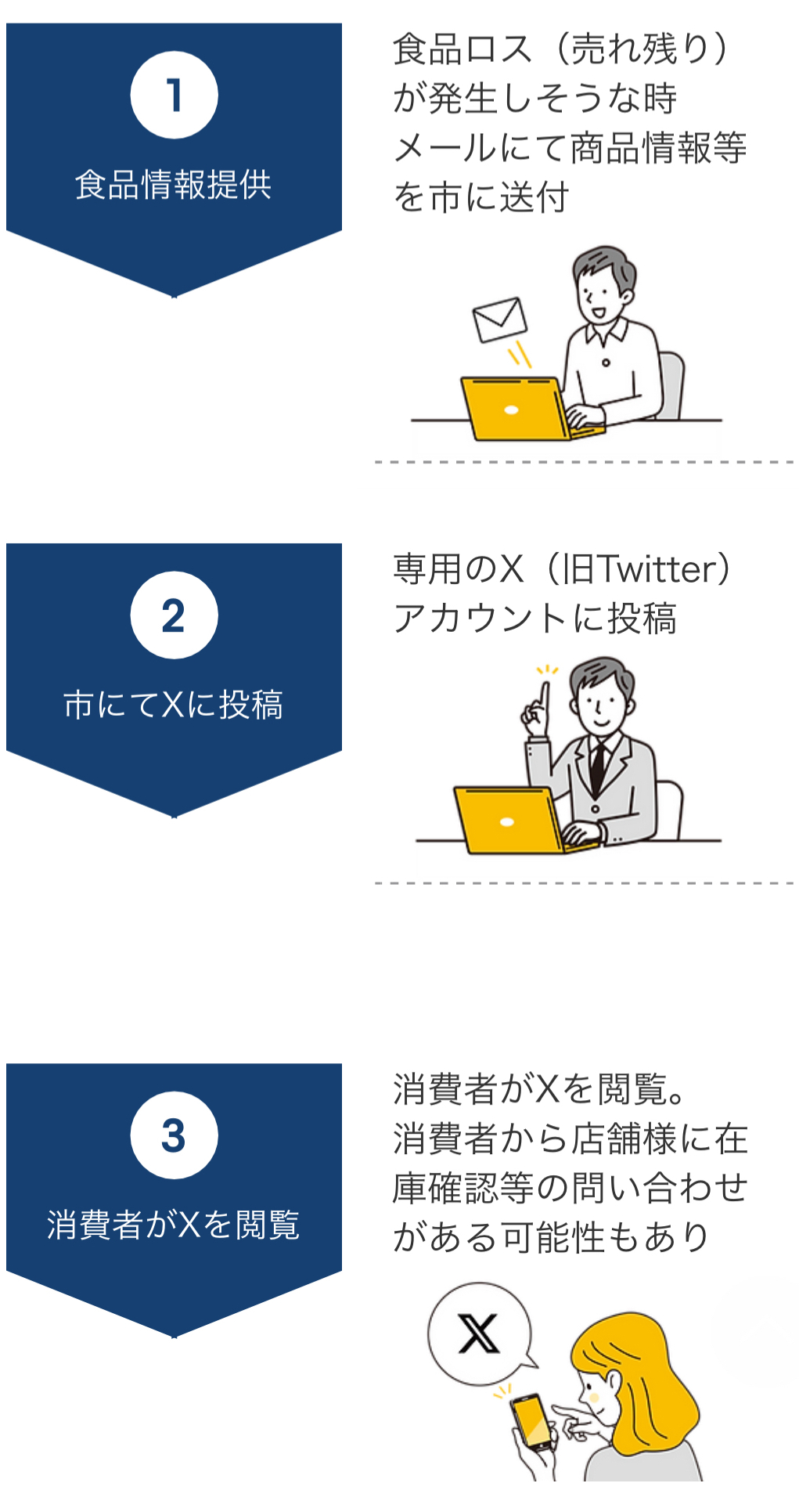

実証実験の流れ

取組内容

廃棄間近の商品情報を協力店舗から収集し、市とNTT東日本が共同で開設するXアカウントを通じて公開し、消費者とのマッチングから受け取りまでを管理・運用しました。消費者は、Xアカウントに投稿された廃棄間近の商品情報を確認し、店舗へ在庫確認等の問い合わせをしたうえで店舗に直接来店し購入しました。

提言内容

Xアカウントを開設することにより、市内外に新たなフォロワーを作ることはできたが、市民や事業者に対して積極的な参加を促すことが完全には達成されませんでした。しかし、プラットフォームがあることにより、食品ロスに関心が低い市民や事業者に対して、食品ロス削減を考える機会を提供することができるため、食品ロスに対する一般市民の関与を高めるアプローチについては、今後も検討が必要だと考えています。

関連情報リンク

この情報に関するお問い合わせ先

企画部:政策調整課 未来創造係(おだわらイノベーションラボ)

電話番号:080-4429-6253