子育て・教育

妊娠から出産、子育て・育児、幼稚園・保育園、小・中学校に関する情報

小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業について

事業概要

保護者の方へ

1.対象者

幼児教育・保育の無償化の給付を受けておらず、かつ、市の認定を受けた対象施設を利用する市内在住の満3歳以上の幼児の保護者の方。ただし、利用月の1日に対象施設へ在籍しており、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用していることが必要です。

- ※満3歳児について

満3歳児に達した日(誕生日の先日)の属する月の翌月の利用料から対象となります。

例1 誕生日・8月25日 支給対象月・9月以降

例2 誕生日・7月1日 支給対象月・7月以降 - ※月途中の利用開始について

月の途中に利用開始(在籍)した場合は、その翌月の利用料から対象となります。

2.支給額(給付基準額)

対象幼児一人当たり月額上限2万円

- ※前年度までの3年間の平均月額利用料に相当する額(10円未満端数切り捨て)が、2万円に満たない対象施設の場合は、その平均月額利用料が支給上限額となります。

- ※月額利用料には、入園料や給食費などは含まれません。

3.支給方法

年度末に保護者の方からの支給申請を受けて、口座振込みにより、当該年度分を一括で支給します。

4.申請に必要な書類

- 支給申請書(様式第5号)

- 対象施設に利用料を支払ったことを証明する書類(領収書)

- 口座情報が分かるもの(通帳の写し等)

第5号様式 PDF形式 :122.7KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。

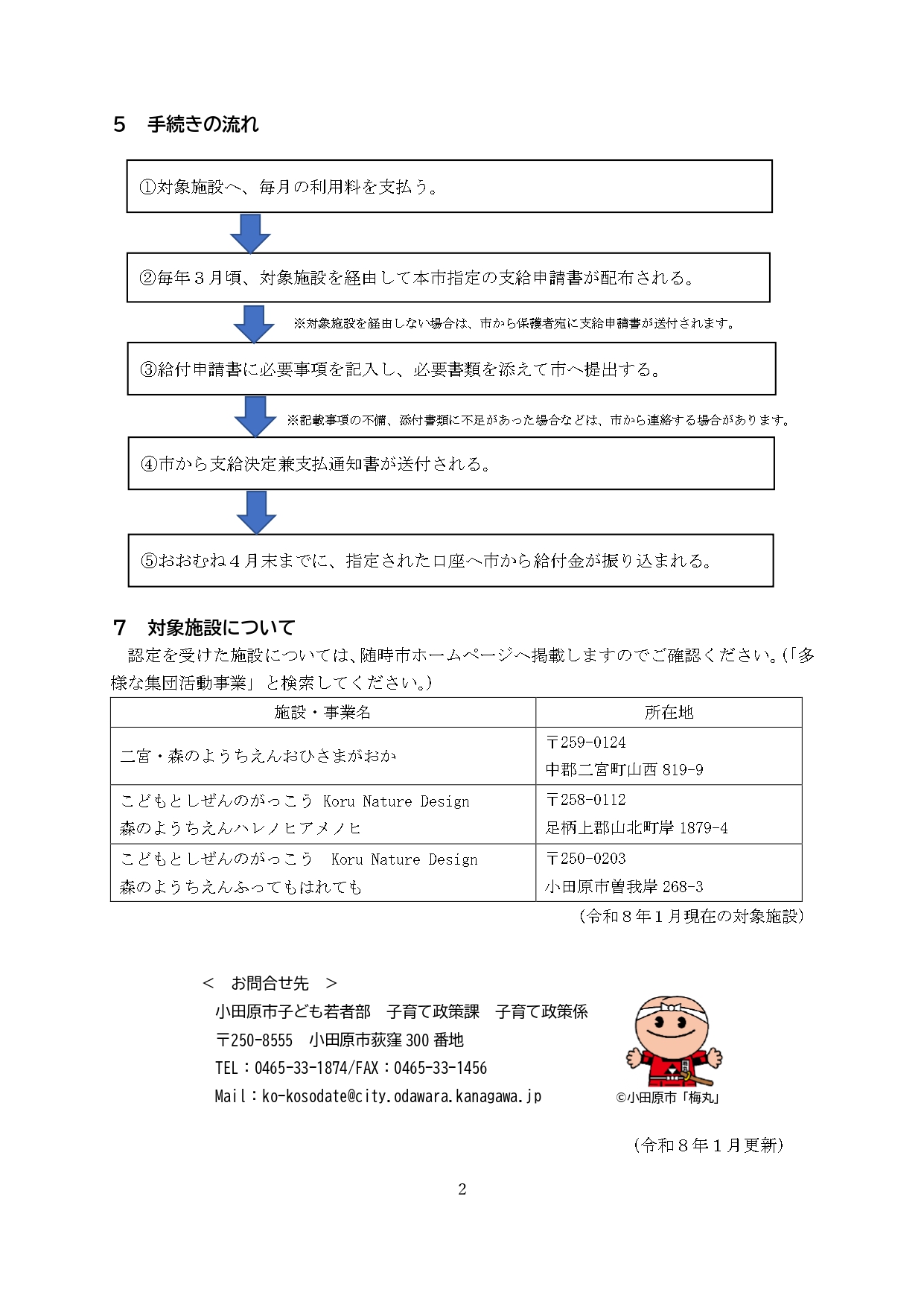

5.手続きの流れ

1.対象施設へ、毎月の利用料を支払う。

↓

2.毎年3月頃、対象施設を経由して、本市指定の支給申請書が配布される。

↓

3.給付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、対象施設へ提出する。

↓

4.市から支給決定兼支払通知書が送付される。

↓

5.おおむね4月末までに、指定された口座へ市から給付金が振り込まれる。

6.対象施設について(令和8年2月16日更新)

認定を受けた施設は、随時こちらに掲載します。

| 施設・事業名 | 所在地 | 給付基準月額(給付上限額) |

|---|---|---|

| 二宮・森のようちえんおひさまがおか | 〒259-0124 中郡二宮町山西819-9 |

18,750円 |

| こどもとしぜんのがっこう Koru Nature Design 森のようちえんハレノヒアメノヒ | 〒258-0112 足柄上郡山北町岸1879-4 |

20,000円 |

| こどもとしぜんのがっこう Koru Nature Design 森のようちえんふってもはれても | 〒250-0203 小田原市曽我岸268-3 |

20,000円 |

7.その他

他市区町村在住の幼児は、本市の支給制度の対象となりません。同様の支給制度については、幼児の住民登録がある市区町村へ問い合わせてください。

事業者向け

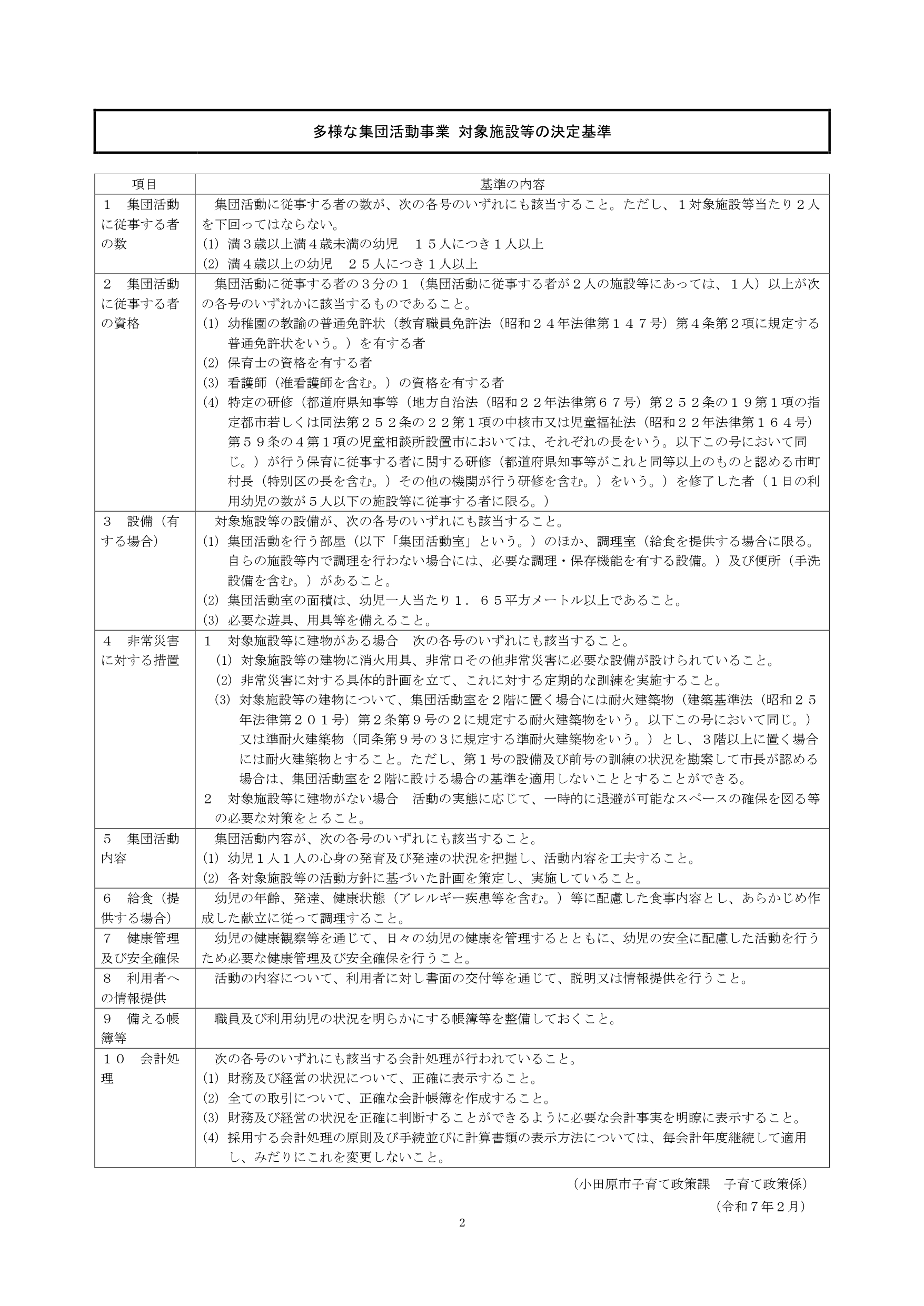

1.対象施設

本事業の対象施設になるには、次の要件に全て適合したうえで、本市から対象施設等としての認定を受けることが必要です。

- 標準的な開所時間が、概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39 週以上であること。

- 企業主導型保育事業でないこと

- 認可保育所、認定こども園、幼稚園として認可を受けていないこと

- 小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業として認可を受けていないこと

- 申請日が属する年度の前年度5月1日時点において、幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない満3歳以上の幼児の数が、施設等を利用する満3歳以上の幼児の半数以上であること

- 小田原市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱別表の「対象施設等の決定基準」に全て適合すること

2.申請について

下記、基準適合審査申請書(様式第1号)及び必要書類を添付してご提出ください。

- 基準適合審査申請書(様式第1号)

- 現員の内訳書(様式第1号付表)

- 有資格者の資格が確認できる免許状や登録証の写し

- 職員の勤務体制が分かる勤務割表等

- 施設の平面図

- 利用案内・パンフレット(過去3カ年分の利用料が分かるもの)

- 年間活動計画、幼児の健康管理・安全管理等が分かる書類、保険会社との契約書類の写し

- 給食提供に係る書類

- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合状況を説明する書類

3.申請方法・提出先

郵送、直接持参のいずれかの方法でご提出ください。

<提出先>

〒250-8555 小田原市荻窪300番地

小田原市役所子ども若者部 子育て政策課 子育て政策係 多様な集団活動事業の利用支援事業担当 宛

赤ちゃんに出会うまで

妊娠から出産までに役立つサービスや手続きのタイミングを確認しましょう

赤ちゃんが生まれたら

届出が必要な書類、出産後の助成、検診・相談窓口などを確認しましょう

しっかり健診

妊婦と赤ちゃんの健康診査・予防接種などの情報

おでかけ・子どもの居場所

子育てひろばや子ども食堂、近所にある公園などのおでかけスポット情報

あずける

保育園・幼稚園、相互援助活動(ファミリー・サポート・センター)などの情報

お悩み・相談

育児相談、親子心理カウンセリング、助成制度、支援センターなどの情報

届出・手当

各種届出、児童手当、児童扶養手当等の情報

様々な子どもを支援

ひとり親家庭向け、障害時福祉などの情報

教育

小・中学校に就学するお子様、ご家庭向けの情報については

「暮らしの情報 > 教育」をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

子ども若者部:子育て政策課 子育て政策係

電話番号:0465-33-1874