8月に入りました。朝から蝉時雨。台風9号はどうやら足を速めて東へと向かう気配、週末の花火大会やみなとまつりは開催できそうで安堵しています。その代わり、期待していた雨は降りそうもなく、野山の乾いた状態は続きます。

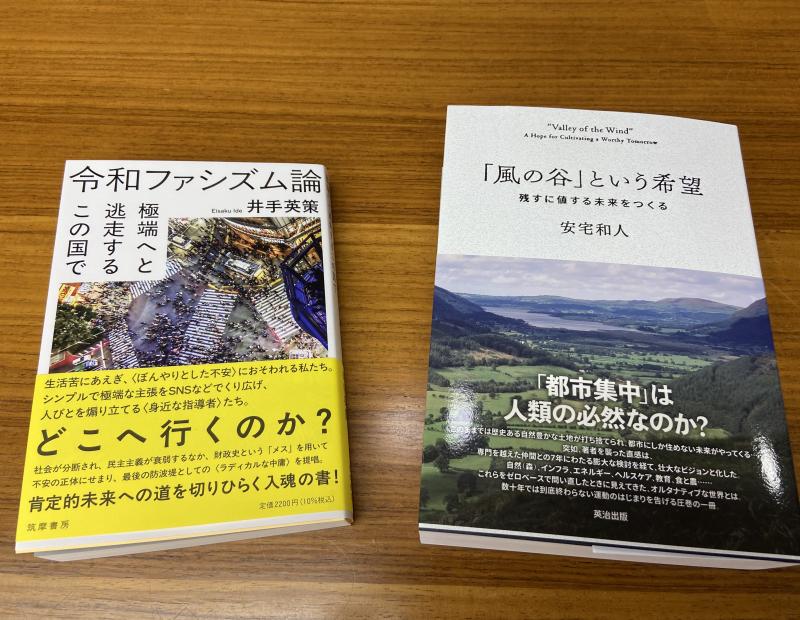

今週、尊敬するお二人から近著が届きました。

ひとつは、慶應義塾大学教授の安宅和人さん著「『風の谷』という希望」。「イシューからはじめよ」「シン・ニホン」などで、混迷する時代を読み解き未来へと進む道筋や方法論を意欲的に提示されている安宅さん。本著では、彼が中心になって構想と実現へのチャレンジを重ねてきた、持続可能な社会モデルとしての「風の谷」について、壮大なビジョンが綴られています。この「風の谷」構想の初期に、ご縁から安宅さんたちと意見交換をさせて頂いており、小田原がその1つの実験地となる可能性がありましたが、市長退任により実現しなかった経緯があります。900頁におよぶ大著、安宅さんとお仲間の皆さんが積み上げてきた、「残すに値する未来」への願いの結晶です。

もうひとつは、慶應義塾大学教授の井手英策さん著「令和ファシズム論」。我が国を代表する気鋭の財政社会学者で、誰も取り残さない社会の実現に向け、「ベーシックサービス」の導入などについて果敢に提言を重ね、最近では「かながわ福祉大学校」の学長にも就任、「ケア」の観点から地域社会の再生に向けたビジョンを実践されています。本市が「生活保護ジャンパー事件」で大きく揺れた折、抜本的な対策を取りまとめた検証チームの座長として、たいへんご尽力を頂いた経緯があります。本著は、井手さんが深く憂慮されている、近年の日本の社会状況に対する懸念と、それを乗り越えていくべき視点、分かち合いの社会への道筋など、井手さんの思いと願いが凝縮されています。

この2冊、私にとっての「夏の課題図書」として、しっかり向き合いたいと考えます。

午後、おだわら市民交流センターUMECOへ。明日(8月2日)三の丸ホールで上演される青年劇場の演劇「あの夏の絵」に先立って展示されていた、広島の高校生たちが描いた被爆者たちの絵を拝見しました。広島市立基町高校では、「被爆者の体験を絵にする」という取り組みを、広島平和記念資料館主催「次世代と描く原爆の絵」プロジェクトのもとに実践してきました。被爆者が語る、当時の凄惨な状況を、高校生が聞き取り、それを絵にしていくというものです。UMECOに掲出されているのは、実際に描かれた絵の複製に加え、それを描いた高校生と、高校生に体験を語った被爆者のコメントが併せて掲載されている資料。美術活動に熱心な高校ということもあり、各作品は迫真の出来で、コメントと併せて観るものの胸を打ちます。

市の戦後80年事業として認定させて頂いた、この一連の活動、準備されてきた皆さんの熱意により、とても充実した取り組みになっていると感じます。明日の上演では、高校生と被爆者のやりとりなどが演劇として描かれるそうで、勿論私も鑑賞させて頂きます。明日の上演、当日券あり。UMECOでの展示は、今日いっぱい行われています。