市街化調整区域における新たな開発許可制度(既存集落持続型開発許可制度)について

小田原市では、人口減少・高齢化が進展する中でも市街化調整区域の既存集落を維持し、営農環境を保全するため、これまでの「既存宅地開発許可制度」と「優良田園住宅型連たん区域開発許可制度」とを再編し、平成30年11月30日から新たに「既存集落持続型開発許可制度」を施行いたしました。

なお、農家分家住宅や建替えなど、他の制度につきましては、これまでどおりです。

既存集落持続型開発許可制度の運用指針を策定しました

既存集落持続型開発許可制度の内容について、わかりやすく説明した運用指針を策定しました。

運用指針の施行は、条例・規則・審査基準と併せて平成30年11月30日からになりますので、その内容をPDFファイルで公開します。

なお、令和4年4月1日に、改正都市計画法の施行を受け、条例・規則の一部を改正しました。これに伴い、審査基準・運用指針の一部も改正しました。

また、宅地造成等規制法が改正され、令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法が施行されたことに伴い、審査基準・運用指針を一部改正しました。

運用指針の施行は、条例・規則・審査基準と併せて平成30年11月30日からになりますので、その内容をPDFファイルで公開します。

なお、令和4年4月1日に、改正都市計画法の施行を受け、条例・規則の一部を改正しました。これに伴い、審査基準・運用指針の一部も改正しました。

また、宅地造成等規制法が改正され、令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法が施行されたことに伴い、審査基準・運用指針を一部改正しました。

既存集落持続型開発許可制度の概要

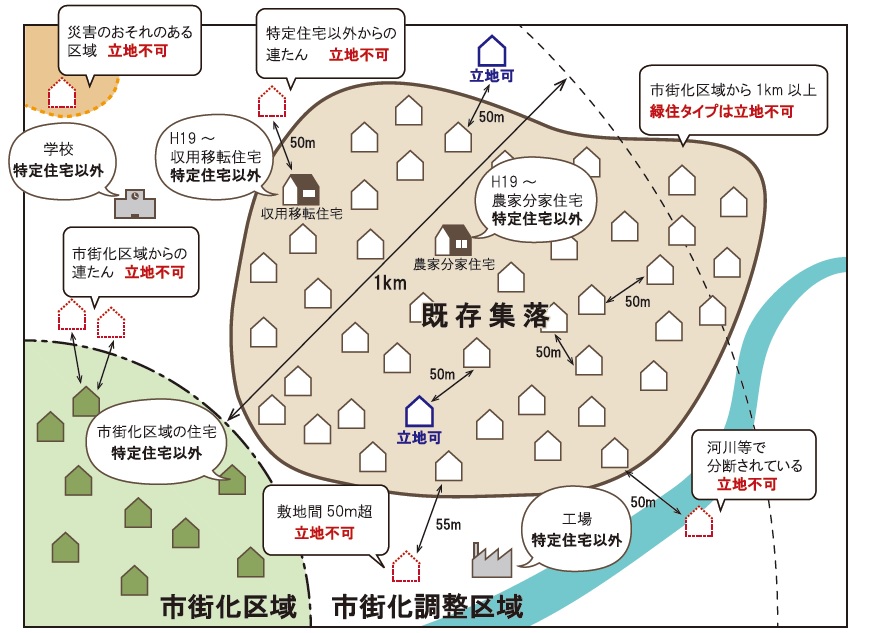

既存集落持続型開発許可制度は、市街化調整区域の「既存集落」内で住宅が建築できる制度で、線引き※1以前から宅地であった土地を対象とする「既存タイプ」と、農地などの土地を対象とする「緑住タイプ」の2つのタイプで制度を運用していきます。

制度の対象となる既存集落とは

おおむね50戸以上の特定住宅※2の敷地が、50メートル以内の間隔(河川等で分断している場合は除く)で連なっている(連たん)土地の区域のことをいいます。

集落は、住民が近接して居住し、日常的にふれあい、交流活動することで、住民相互のコミュニティが形成されていくことから、既存集落をこのように位置付けています。

集落は、住民が近接して居住し、日常的にふれあい、交流活動することで、住民相互のコミュニティが形成されていくことから、既存集落をこのように位置付けています。

立地の要件について

この制度により住宅が立地できる場所は、以下のとおりです。

- 既存集落内のいずれかの特定住宅の敷地から、50メートル以内の距離土地であること(緑住タイプは市街化区域からの距離が1キロメートル未満の土地に限ります)

- 優れた自然風景の区域、優良な集団農地、災害のおそれのある区域等でないこと

※1線引き

無秩序な開発を防止し計画的な市街化を図るため、すでに市街地を形成している区域や今後市街化を図るべき区域である「市街化区域」と市街化を抑制すべき区域である「市街化調整区域」とに区分すること。

※2特定住宅

市街化調整区域内の住宅(兼用住宅も含む)で、連たん区域で許可を受けて建築された住宅や、平成19年11月30日以降に開発許可を受けて建築された分家住宅、収用移転住宅などを除きます。また、学校や工場なども住宅でないため、特定住宅には含まれません。

立地要件のイメージ

既存タイプと緑住タイプの主な要件

既存タイプと緑住タイプの主な要件につきましては、下のパンフレットのPDFファイルをご覧ください。

なお、このPDFファイルは主な要件を示したものであるため、詳細な要件や具体的なご相談につきましては、個別に開発審査課にご連絡ください。

なお、このPDFファイルは主な要件を示したものであるため、詳細な要件や具体的なご相談につきましては、個別に開発審査課にご連絡ください。

なお、この既存集落持続型開発許可制度につきましては、市街化調整区域の土地利用のあり方について小田原市都市計画審議会に諮問し、答申を受けたことから、その内容に基づき制度化されたものになります。

都市計画審議会の答申の内容につきましては、下記のリンクからご確認ください。

都市計画審議会の答申の内容につきましては、下記のリンクからご確認ください。

既存集落持続型開発許可制度の説明会を開催しました

既存集落持続型開発許可制度の施行により、市街化調整区域に住宅が建築できる要件が変わりますので、制度の内容などに関する説明会を、平成29年12月から平成30年1月にかけて合計15回開催し、延べ724名のご出席をいただきました。

開催状況と説明会における主な意見については、以下の通りです。

開催状況と説明会における主な意見については、以下の通りです。

説明会の開催状況

| 開催日時 | 開催場所 | 出席者 |

|---|---|---|

| 平成29年12月11日(月) 午後7時00分〜8時30分 | 市役所 大会議室 | 91名 |

| 平成29年12月13日(水) 午後7時00分〜8時30分 | 国府津学習館 大会議室 | 16名 |

| 平成29年12月14日(木) 午後7時00分〜8時30分 | UMECO 会議室1~3 | 34名 |

| 平成29年12月15日(金) 午後7時00分〜8時30分 | 梅の里センター 大会議室 | 64名 |

| 平成29年12月19日(火) 午後7時00分〜8時30分 | こゆるぎ ホールA・B・C | 37名 |

| 平成29年12月20日(水) 午後7時00分〜8時30分 | 尊徳記念館 視聴覚室 | 108名 |

| 平成29年12月21日(木) 午後7時00分〜8時30分 | マロニエ 集会室202 | 74名 |

| 平成30年1月15日(月) 午後7時00分〜8時30分 | 曽我分館(支所) 講堂 | 30名 |

| 平成30年1月16日(火) 午後7時00分〜8時30分 | 板橋公民館 | 11名 |

| 平成30年1月17日(水) 午後7時00分〜8時30分 | 豊川分館(支所) 講堂 | 29名 |

| 平成30年1月18日(木) 午後7時00分〜8時30分 | 上府中分館(支所) 講堂 | 36名 |

| 平成30年1月22日(月) 午後7時00分〜8時30分 | 久野公民館 | 9名 |

| 平成30年1月23日(火) 午後7時00分〜8時30分 | 根府川公民館 | 22名 |

| 平成30年1月24日(水) 午後2時00分〜3時30分 | マロニエ 集会室202 | 144名 |

| 平成30年1月25日(木) 午後7時00分〜8時30分 | 早川公民館(早川支所2階) | 19名 |

| 合計 | 724名 |

説明会における主な意見の内容

(1)既存集落持続型開発許可制度全般について

| 主な質問・意見 | 市の考え方 |

|---|---|

| ・既存宅地開発許可制度は、再三延長されてきたが、本当にここで終了するのか。 | ・都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例の施行に合わせ、既存宅地開発許可制度は平成30年11月29日で終了する。 |

| ・人口が減少する中で、既存集落持続型開発許可制度を施行するメリットは何か。 | ・既存集落における地域コミュニティの維持と営農環境を保全することである。 |

| ・人口減少社会で空き家が増えているのに、なぜ市街化調整区域で開発を認めるのか。 | ・市街化調整区域の既存集落における地域コミュニティの持続の観点から、市街化を促進するおそれのない範囲で開発行為を認めるものである。 |

| ・従前に既存宅地開発許可制度で許可を受けた土地は、制度変更後も許可の効力は有効なのか。 | ・制度変更後も許可の効力は有効である。 |

| ・開発許可制度の変更により、土地の売買や相続の制度が変わることがあるのか。 | ・市街化調整区域の開発行為に係る制度の変更であり、土地の売買や相続に係る制度ではない。 |

| ・パンフレットだけでは、よく分からない。詳しい内容の資料も配布してもらいたい。 | ・パンフレットは、制度の概要をご理解いただくためのものである。個別の土地については、ご相談いただきたい。 |

| ・パンフレットより詳細な運用指針などはいつ作るのか。運用指針などができないのなら、周知の1年間は短いのではないか。 | ・今後、運用指針を作成し、早い段階で公開していく。内容については、説明会等を通じ、十分周知を図っていくので、短いとは考えていない。 |

(2)許可基準について

○ 既存集落について

○ 既存集落について

| 主な質問・意見 | 市の考え方 |

|---|---|

| ・現行の既存集落と新たな既存集落の違いは何か。 | ・建築物の敷地が50メートルの間隔でおおむね50戸連なっている区域の考え方を変更した。新たな制度では、市街化調整区域の住宅(一部を除く)に限定して算定することとしたものである。 |

| ・新たな基準における既存集落とは、具体的にどこなのか。 | ・申請地を基準に判断するものなので、個別の相談によって判断するが、市街化調整区域の住宅(一部を除く)が50メートル以内の間隔で連なっている必要がある。 |

| ・50戸連たんは、地区ごとに50戸ないといけないのか。 | ・市街化調整区域の住宅(一部を除く)が50メートル以内の間隔で連なっているものを既存集落としていることから、地区をまたいでも既存集落として判断する。 |

| ・兼用住宅も特定住宅になるのか。 | ・兼用住宅も特定住宅となる。 |

| ・敷地間の距離が50メートル以内の根拠は何か。 | ・昭和50年から県内統一で運用している考え方である。 |

○既存タイプ・緑住タイプについて

| 主な質問・意見 | 市の考え方 |

|---|---|

| ・緑住タイプに必要な主な要件を教えてもらいたい。 | ・主な要件として、特定住宅が連たんしている既存集落内であること、市街化区域から1キロメートル以内であること、前面道路が全て幅員6メートル以上であること又は両方向へ幅員4メートル以上で通り抜けていること等が要件となる。 |

| ・緑住タイプで道路の一部が道路後退されていなく、一部でも幅員4メートルがない場合はどうなるのか。 | ・全ての道路に幅員6メートル又は4メートルが必要であることから、一部でも幅員がなければ基準に適合しない。 |

(3)その他

| 主な質問・意見 | 市の考え方 |

|---|---|

| ・営農環境の保全の面から、宅地の排水が問題となっていることについてどのように考えているのか。 | ・市街化調整区域における宅地の排水については、多くのご意見をいただいていることから、現在、庁内で問題解決に向けて検討している。 |

| ・今回の通知は、既存集落持続型開発許可制度の対象になる人に送付されたものなのか。 | ・制度の対象になる土地の状況を全て把握できていないため、通知は、市街化調整区域に土地を所有しているすべての方に送付したものであり、対象外の方にも送付している。 |

| ・建替えを行う際の要件は何か。 | ・従前の許可の有無、内容や建築時期等により判断するものであり、個別でご相談いただくことになる。 |

| ・分家住宅は、長男は認められないのか。 | ・都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例の施行により長男の居住する分家住宅も認められることとなった。土地・建物の所有状況をはじめとする他の要件の審査も必要であることから、個別でご相談いただくことになる。 |

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:開発審査課 調査係

電話番号:0465-33-1442