【令和5年度】史跡小田原城跡御用米曲輪の“いま”

これまでの整備と新たな発掘調査

御用米曲輪(ごようまいくるわ)とは、天守閣がある本丸の北側に位置する江戸時代の土塁などに囲われた平場で、戦後は野球場や臨時駐車場として利用されてきました。平成22年度から、国指定史跡としてふさわしい姿で保存・活用するため、継続的に調査・整備を実施しています。

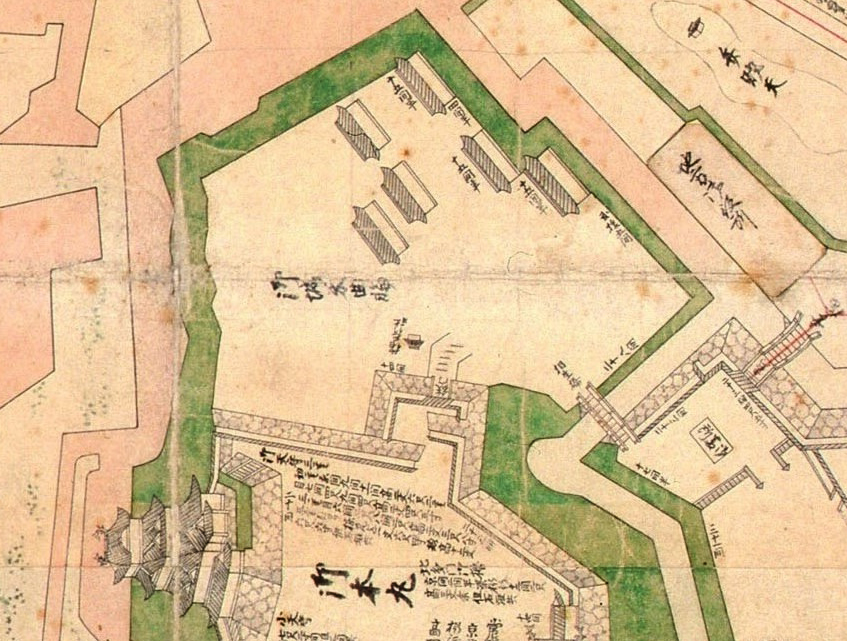

江戸時代の絵図や整備に伴う発掘調査から、御用米曲輪には、江戸時代の蔵や戦国時代の庭園を伴う礎石建物群等が展開していたことがわかってきました。

そして今年度、新たな発掘調査を開始しました。そんな御用米曲輪の「いま」をお伝えします。

江戸時代の絵図や整備に伴う発掘調査から、御用米曲輪には、江戸時代の蔵や戦国時代の庭園を伴う礎石建物群等が展開していたことがわかってきました。

そして今年度、新たな発掘調査を開始しました。そんな御用米曲輪の「いま」をお伝えします。

これまでの整備状況~解き明かされる歴史~

御用米曲輪については、江戸時代の絵図や発掘調査の結果を基に、北西・北東土塁の整備を実施してきました。

平成30年度に整備が完了した北西土塁については、発掘調査成果を基に法面(のりめん)を保護する盛土を行い、見学者の安全を考慮して、駒寄(こまよせ)を設置しました。令和3年度に整備が完了した北東土塁については、発掘調査成果や地籍図・絵図などを参考に土塁を復元し、土塁上に蔵跡を平面表示で表現しました。蔵跡の位置や規模も、発掘調査の結果や絵図に基づいています。

平成30年度に整備が完了した北西土塁については、発掘調査成果を基に法面(のりめん)を保護する盛土を行い、見学者の安全を考慮して、駒寄(こまよせ)を設置しました。令和3年度に整備が完了した北東土塁については、発掘調査成果や地籍図・絵図などを参考に土塁を復元し、土塁上に蔵跡を平面表示で表現しました。蔵跡の位置や規模も、発掘調査の結果や絵図に基づいています。

令和4年度には、北西土塁の土層断面表示と、曲輪内で発見された瓦積塀(かわらづみべい)を整備しました。

土層断面表示では、旧野球場の通路だった切通し部分の壁面に土層断面図を描き、北西土塁が時代と共にどのように構築されたのかがわかるように表現しました。また瓦積塀の整備については、一連の遺構として、柱穴列(ちゅうけつれつ)・砂利敷遺構(じゃりじきいこう)・玉石敷遺構(たまいしじきいこう)・石垣・石列も整備対象としました。瓦積塀は江戸時代の構築物で、大変貴重なため、複製を作成しました。調査で発見した遺構は、同じ位置の地中に保存されています。

土層断面表示では、旧野球場の通路だった切通し部分の壁面に土層断面図を描き、北西土塁が時代と共にどのように構築されたのかがわかるように表現しました。また瓦積塀の整備については、一連の遺構として、柱穴列(ちゅうけつれつ)・砂利敷遺構(じゃりじきいこう)・玉石敷遺構(たまいしじきいこう)・石垣・石列も整備対象としました。瓦積塀は江戸時代の構築物で、大変貴重なため、複製を作成しました。調査で発見した遺構は、同じ位置の地中に保存されています。

今後の整備に向けて~戦国時代の姿に迫る~

平成22~27年度に実施した前回の発掘調査で、戦国時代の庭園を伴う礎石建物群等が発見されました。これらの遺構は戦国大名北条氏に関わるものと考えられ、全国的にも例のない貴重な遺構です。

そこで、令和4年度に「史跡小田原城跡御用米曲輪戦国期整備検討部会」を設け、どのように整備していくのか検討を始めました。そして令和5年度、戦国時代の礎石建物群が、御用米曲輪全体にどのように展開していたのかを確認するため、発掘調査を実施しました。

今回の調査では、石組水路(いしぐみすいろ)、砂利敷遺構や玉石敷遺構を伴う建物跡などが発見されており、御用米曲輪の戦国時代の姿を解き明かす、重要なヒントとなる可能性があります。

今回の調査では、石組水路(いしぐみすいろ)、砂利敷遺構や玉石敷遺構を伴う建物跡などが発見されており、御用米曲輪の戦国時代の姿を解き明かす、重要なヒントとなる可能性があります。

令和5年11月25日には、御用米曲輪の見学会を実施し、計332人の方々にお越しいただきました。

見学会では、発掘現場を公開し、調査担当者が現段階の調査成果についてご説明しました。また、現在までの整備状況についてもご案内しました。

見学会では、発掘現場を公開し、調査担当者が現段階の調査成果についてご説明しました。また、現在までの整備状況についてもご案内しました。

この情報に関するお問い合わせ先

文化部:文化財課 史跡整備係

電話番号:0465-33-1718