伝統を次世代へ 住吉橋

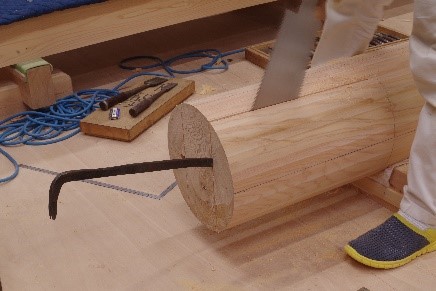

宝珠柱のかんなかけ

歴史や文化の香りが色濃く残るまち、小田原。

しかし、それらは受け継いでいかなければ、途絶えてしまうものです。

この3月に完了した「住吉橋」の架け替え工事。

後世に伝えるべき技や想いが、そこにはあります。

しかし、それらは受け継いでいかなければ、途絶えてしまうものです。

この3月に完了した「住吉橋」の架け替え工事。

後世に伝えるべき技や想いが、そこにはあります。

江戸時代の姿である木橋

小田原城二の丸と馬屋曲輪を結ぶ住吉橋は、江戸時代に架けられていました。

江戸時代の絵図に描かれていたのは、木で造られた橋。

また、発掘調査でも松で造られた橋脚が出土し、江戸時代、木製の橋だった時期があると考えられています。

市では、平成2年に住吉橋を江戸時代の姿に復元。

しかし、床板や柱が腐るなど老朽化が進んだため、平成28年8月から架け替え工事を行ってきました。

そして、3月4日(日)、ついに生まれ変わった住吉橋が開通します。

江戸時代の絵図に描かれていたのは、木で造られた橋。

また、発掘調査でも松で造られた橋脚が出土し、江戸時代、木製の橋だった時期があると考えられています。

市では、平成2年に住吉橋を江戸時代の姿に復元。

しかし、床板や柱が腐るなど老朽化が進んだため、平成28年8月から架け替え工事を行ってきました。

そして、3月4日(日)、ついに生まれ変わった住吉橋が開通します。

受け継がれる技

完成直前の住吉橋

新しい住吉橋は、地元の職人の「伝統的木工技術」が使われ、架け替えられました。

27年ぶりの橋づくりにより、小田原で伝統技術が継承されました。

27年ぶりの橋づくりにより、小田原で伝統技術が継承されました。

宝珠柱のほぞ切り出

製材後も湿気を吸ったり、吐いたりし、形状が変化する木材。

職人は木の性質や状態を見極め、加工していきます。

また、木の表と裏を使い分けるなど、設計図で表現しきれない部分を形にすることもできます。

職人は木の性質や状態を見極め、加工していきます。

また、木の表と裏を使い分けるなど、設計図で表現しきれない部分を形にすることもできます。

たたら束のほぞ付け

画一的ではない、その場に応じた対処ができる。

それが受け継がれてきた技であり、伝統なのです。

この伝統技術は「建造物木工」と呼ばれるものです。

これは文化庁がユネスコ無形文化遺産への提案候補として選定している「伝統建築工匠の技:木造建築物を受け継ぐための伝統技術」の一つです。

それが受け継がれてきた技であり、伝統なのです。

この伝統技術は「建造物木工」と呼ばれるものです。

これは文化庁がユネスコ無形文化遺産への提案候補として選定している「伝統建築工匠の技:木造建築物を受け継ぐための伝統技術」の一つです。

「ほぞ」とは

木材などを接合する際、一方の材に開けた穴にはめ込むため、他方の材の端に作る突起

※広報広聴課にここへ映像を入れてもらいます。

新しい時代への知恵

銅板使用状況

平成2年に架けられた住吉橋を解体し、調査すると、木材の内部では腐食が進行していました。

これは雨水の影響が大きいと考えられます。

新しい住吉橋には、長く使っていくための新たな「知恵」がたくさんあります。

そのうちの一つが「床板」です。

中央部分から両側に緩やかな傾斜をつけることで、水はけを改善。

そして、腐食が進行した部分だけを交換できるような造りになっています。

また、木材を組み合わせる箇所には、腐食防止効果のある銅板を敷き詰めることで、腐食の進行を遅らせるようにしています。

住吉橋は、この先の時代に、新たな「知恵」を残していきます。

これは雨水の影響が大きいと考えられます。

新しい住吉橋には、長く使っていくための新たな「知恵」がたくさんあります。

そのうちの一つが「床板」です。

中央部分から両側に緩やかな傾斜をつけることで、水はけを改善。

そして、腐食が進行した部分だけを交換できるような造りになっています。

また、木材を組み合わせる箇所には、腐食防止効果のある銅板を敷き詰めることで、腐食の進行を遅らせるようにしています。

住吉橋は、この先の時代に、新たな「知恵」を残していきます。

技を市民の目に

住吉橋の架け替え工事中には、その技を伝えるため、施工者である山一産業株式会社の協力で、市民見学会を開催してきました。

平成2年に造られた住吉橋。雨に濡れない部分には、ヒノキの香りが残っていました。

第1回見学会 平成29年7月22日

解体された住吉橋の材木などを披露。日本の伝統的な技術で造られた橋は、隙間がないよう組み立てられていることなどを解説しました。

「技術は教えられるものではなく盗むもの」。体得できたかな

第2回見学会 平成29年9月23日

国の選定保存技術「建造物木工」を駆使した、住吉橋部材加工を実演。またかんながけなどの伝統的な技術を体験してもらいました。

渡り初め式を行います。

式典の後、観覧した皆さんに住吉橋を渡ってもらいます。

日時:3月4日(日)午前10時00から午前11時00分

場所:馬屋曲輪住吉橋前

日時:3月4日(日)午前10時00から午前11時00分

場所:馬屋曲輪住吉橋前

この情報に関するお問い合わせ先

文化部:文化財課 史跡整備係

電話番号:0465-33-1718