【令和6年度】史跡小田原城跡『御用米曲輪』の“いま”

第8次調査の成果

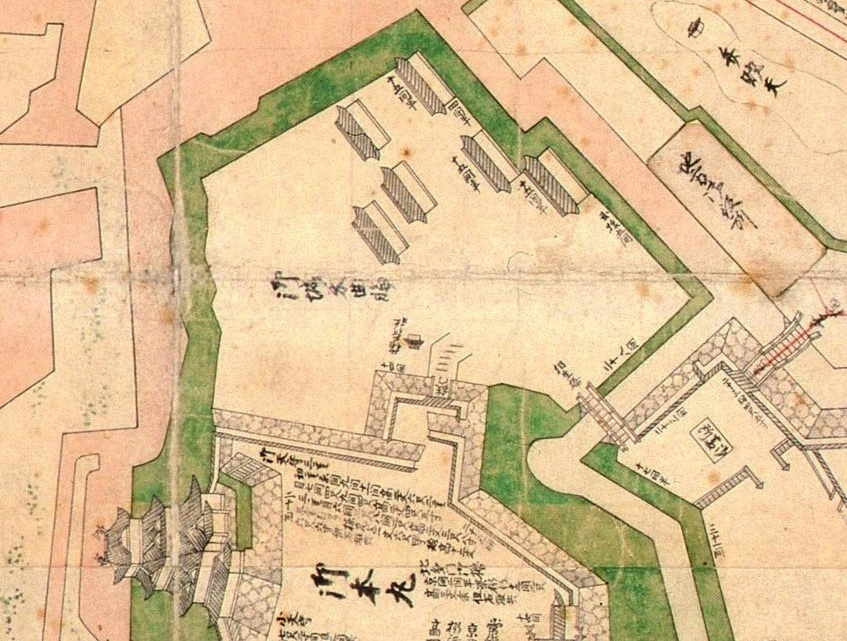

御用米曲輪(ごようまいくるわ)とは、天守閣がある本丸の北側に位置する江戸時代の土塁などに囲われた平場で、戦後は野球場や臨時駐車場として利用されてきました。平成22年度から、国指定史跡としてふさわしい姿で保存・活用するため、継続的に調査・整備を実施しています。

江戸時代の絵図や整備に伴う発掘調査から、御用米曲輪には、江戸時代の蔵や戦国時代の庭園を伴う礎石建物群等が展開していたことがわかってきました。

そして令和5年度から新たな発掘調査を開始し、令和6年度も継続して調査を実施しました。そんな御用米曲輪の「いま」をお伝えします。

江戸時代の絵図や整備に伴う発掘調査から、御用米曲輪には、江戸時代の蔵や戦国時代の庭園を伴う礎石建物群等が展開していたことがわかってきました。

そして令和5年度から新たな発掘調査を開始し、令和6年度も継続して調査を実施しました。そんな御用米曲輪の「いま」をお伝えします。

令和5年度に実施した第8次調査の成果

調査の結果、調査区内で4折に折れ曲がった石組水路がみつかりました。

この石組水路は、過去の調査において、離れて食い違った位置で見つかっていた石組水路とつながることが明らかとなりました。その他にも、緻密に敷き詰められた砂利敷や玉石敷、砂利敷を伴う礎石建物跡などがみつかりました。

この石組水路は、過去の調査において、離れて食い違った位置で見つかっていた石組水路とつながることが明らかとなりました。その他にも、緻密に敷き詰められた砂利敷や玉石敷、砂利敷を伴う礎石建物跡などがみつかりました。

令和6年度に実施した第9次調査について

令和6年度は、令和5年度に引き続き、第9次調査を実施しました。

その結果、寛永大地震の影響と推測される地割れの痕や、江戸時代初期のものとみられる礎石建物跡、戦国時代の石組水路や、かわらけを大量に廃棄した土坑などが見つかりました。

また、令和6年11月23日に、現場説明会を実施し、165人の方にご来場いただきました。

その結果、寛永大地震の影響と推測される地割れの痕や、江戸時代初期のものとみられる礎石建物跡、戦国時代の石組水路や、かわらけを大量に廃棄した土坑などが見つかりました。

また、令和6年11月23日に、現場説明会を実施し、165人の方にご来場いただきました。

この情報に関するお問い合わせ先

文化部:文化財課 史跡整備係

電話番号:0465-33-1718