インタビューvol.2

住民の「やってみたいこと」から始める、価値観の多様化に対応したまちづくり

広報紙に関連記事が掲載されています。

UDCODの活動として、豊川地区をモデルにエイジフレンドリーシティの研究を行っている、東海大学建築都市学部 准教授 後藤 純さん。

専門はまちづくりでありながら、 地域包括ケアシステムをはじめとした医療・介護制度にも精通し、分野横断的に取り組む後藤さんにお話を伺いました。

エイジフレンドリーシティ・・・世界保健機関(WHO)が2010年に立ち上げた、高齢者に優しい地域づくりに取り組む自治体等の国際的なネットワーク。小田原市を含め、県内22市町が参加。

専門はまちづくりでありながら、 地域包括ケアシステムをはじめとした医療・介護制度にも精通し、分野横断的に取り組む後藤さんにお話を伺いました。

エイジフレンドリーシティ・・・世界保健機関(WHO)が2010年に立ち上げた、高齢者に優しい地域づくりに取り組む自治体等の国際的なネットワーク。小田原市を含め、県内22市町が参加。

後藤 純さん(撮影場所:東海大学湘南キャンパス)

後藤先生のご専門について教えてください。

都市計画とまちづくりを一体にして考える

私の研究分野は「まちづくり」です。まず、まちづくりの主体は誰なのかを整理すると次の図のとおりです。

| 選挙で選ばれた人 | 選挙で選ばれていない人 | |

|---|---|---|

| 公益の追求 | 政府セクター | 市民社会セクター |

| 私益の追求 | ー | 民間セクター |

「都市づくり」について、自治体行政が行うものを「都市計画」、民間企業が行うものを「都市開発」、市民社会組織(NPO、町内会等)が行うものを「まちづくり」と定義します。

1960年代までは、「都市計画」も「都市開発」も住民が切望するニーズに応えてきました。郊外住宅地を開発したことで、多くの人々が戸建て住宅を持つことができました。住宅が持てれば、次は公共施設です。学校や病院などの都市施設の整備も進みましたし、高速道路等ができて病院までの到着時間が短縮されるのは住民の希望だったと思います。このように衣食住が足りて、生活に余裕が出てくれば、まちの賑わいなどを求めて中心市街地が整備されていきました。

同時に、反対運動に端を発して、住民による「まちづくり」が誕生しました。都市計画や都市開発の問題点を指摘しつつ、身近な生活環境を改善していく取組です。人々の生活が豊かになれば、それに呼応するように価値観も多様化します。「これをすれば皆が喜ぶ」というニーズはありません。住民は画一的なサービスでは満足しないでしょうし、行政も多様化するニーズに細かく応えきれなくなります。

そこで必要になるのが、住民主導でもう一度地域を見直していきながら、都市計画とまちづくりを一体にすることだと考えていますが、今「まちづくり」がしづらくなっている状況があります。

同時に、反対運動に端を発して、住民による「まちづくり」が誕生しました。都市計画や都市開発の問題点を指摘しつつ、身近な生活環境を改善していく取組です。人々の生活が豊かになれば、それに呼応するように価値観も多様化します。「これをすれば皆が喜ぶ」というニーズはありません。住民は画一的なサービスでは満足しないでしょうし、行政も多様化するニーズに細かく応えきれなくなります。

そこで必要になるのが、住民主導でもう一度地域を見直していきながら、都市計画とまちづくりを一体にすることだと考えていますが、今「まちづくり」がしづらくなっている状況があります。

今「まちづくり」がしづらくなっているのはなぜでしょうか。

まちとの関わりしろとなる「余白」が減っている

理由は2つあると思います。

1つは、行政がこれまで増え続ける幅広いニーズを政策として取り上げてきた成果として、地域住民が団結して何かに取り組む必要性が薄れてきたことではないでしょうか。

例えば、かつては婦人会が高齢者の支援をしていましたが、現在では、地域包括支援センターが窓口になって、高齢者の困りごとに対応しています。放課後の子どもたちの支援も、昔は子ども会などが対応していましたが、今は学童保育事業により行われるようになりました。

住民にとって、まちづくりの関わりしろとなる「余白」がなくなってしまったことで、「まちづくり」がしづらくなっているということです。

1つは、行政がこれまで増え続ける幅広いニーズを政策として取り上げてきた成果として、地域住民が団結して何かに取り組む必要性が薄れてきたことではないでしょうか。

例えば、かつては婦人会が高齢者の支援をしていましたが、現在では、地域包括支援センターが窓口になって、高齢者の困りごとに対応しています。放課後の子どもたちの支援も、昔は子ども会などが対応していましたが、今は学童保育事業により行われるようになりました。

住民にとって、まちづくりの関わりしろとなる「余白」がなくなってしまったことで、「まちづくり」がしづらくなっているということです。

行政が「まちづくり」への関わり方に悩んでいる

もう1つの理由は、行政としても現代的な地域のまちづくりにどのように関わっていくのか分かりづらくなっているということです。

従来のまちづくりにおいて、行政のコミュニティ施策は、地域を1つにまとめる方法で進めてきました。コミュニティ・オーガナイゼーションという言葉がありますが、行政としては、地域が1つにまとまってくれている中で、住民の信頼しているリーダーが選ばれて、行政と地域のリーダーとで調整ができれば、公共サービスが隅々まで行きわたるという前提がありました。

しかし今では、地域が1つにまとまるテーマが少なくなっていて、多様な価値観のある人たちを住民自身がまとめていくことも難しくなってきていると思います。「災害」は、地域が1つにまとまるテーマのように見えますが、災害ユートピア※(レベッカ・ソルニット)という言葉があるくらいなので、幻想だと考えています。

そこで、別の方法として、地域を無理にまとめることは諦めて、ワークショップの参加型の場に集まってもらった個人や団体と直接連携し、公共サービスを進めていくというものがあります。この場合、行政には、単なる調整のみではなく、現地に入って関係づくりからフォローアップまでを行うコーディネーター人材を増やすことが求められていると思います。

※災害ユートピア・・・災害時にだけ現れる特別な共同体で、平時には成立しない。幻想の共同体。

従来のまちづくりにおいて、行政のコミュニティ施策は、地域を1つにまとめる方法で進めてきました。コミュニティ・オーガナイゼーションという言葉がありますが、行政としては、地域が1つにまとまってくれている中で、住民の信頼しているリーダーが選ばれて、行政と地域のリーダーとで調整ができれば、公共サービスが隅々まで行きわたるという前提がありました。

しかし今では、地域が1つにまとまるテーマが少なくなっていて、多様な価値観のある人たちを住民自身がまとめていくことも難しくなってきていると思います。「災害」は、地域が1つにまとまるテーマのように見えますが、災害ユートピア※(レベッカ・ソルニット)という言葉があるくらいなので、幻想だと考えています。

そこで、別の方法として、地域を無理にまとめることは諦めて、ワークショップの参加型の場に集まってもらった個人や団体と直接連携し、公共サービスを進めていくというものがあります。この場合、行政には、単なる調整のみではなく、現地に入って関係づくりからフォローアップまでを行うコーディネーター人材を増やすことが求められていると思います。

※災害ユートピア・・・災害時にだけ現れる特別な共同体で、平時には成立しない。幻想の共同体。

まちづくりにおけるアーバンデザインの役割は何でしょうか。

役割はまちづくりの総合調整

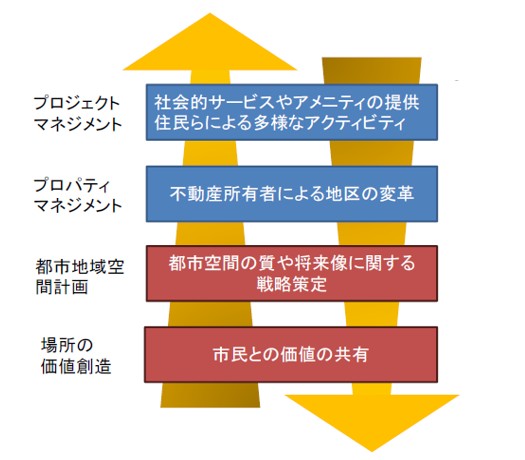

私はアーバンデザインを次の図のように捉えています。

考え方のベースには、まず市民の価値観が大切で、それをどう育てていくのか。その上で、今ある地域資源をどうやって使っていくのか、まちづくりの戦略を立てる必要があります。

さらに上に、不動産オーナーが自分たちの資産をどううまく使っていくのかというプロパティマネジメント。そして、テナントコントロールやイベントなどのプロジェクトマネジメントがあります。

アーバンデザインは、建築や空間などを個々にデザインするのではなく、この4つの層全体をトータルに扱い、まちづくりの総合調整をする役割があります。

生活者の目線でまちをつないで考える

アーバンデザインを考えるとき、「生活者の目線でまちをつなぐ」という視点が不可欠になります。

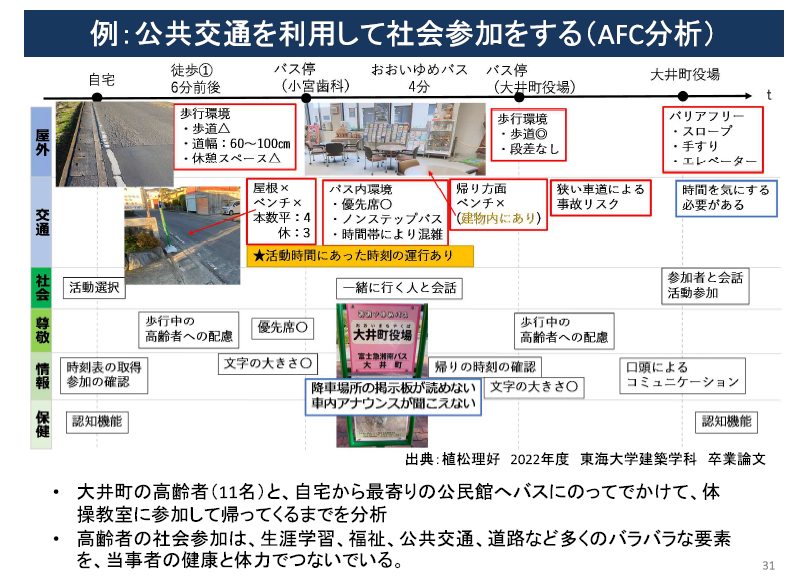

以前、大井町に住む高齢者の方に協力をいただき、行動分析を行いました。

例えば、高齢者が自宅を出てバス停に着くまでに、歩道は狭くて道がガタガタしていて歩きづらく、やっとバス停に着いたと思ったら、バスが1本行ってしまったとか。バス停に屋根がなかったら、夏場は暑いのにどうするのかというように、まちと人、都市と生活者をつなぐ視点がないと、バスがあっても利用のハードルが高くなって、移動範囲も狭まり、人がまちとつながりにくくなってしまいます。

エイジフレンドリーシティの研究でも、「超高齢社会」をテーマとして、自然環境や交流の場、人材などの地域資源をどのようにつなぐことができるか考えています。

以前、大井町に住む高齢者の方に協力をいただき、行動分析を行いました。

例えば、高齢者が自宅を出てバス停に着くまでに、歩道は狭くて道がガタガタしていて歩きづらく、やっとバス停に着いたと思ったら、バスが1本行ってしまったとか。バス停に屋根がなかったら、夏場は暑いのにどうするのかというように、まちと人、都市と生活者をつなぐ視点がないと、バスがあっても利用のハードルが高くなって、移動範囲も狭まり、人がまちとつながりにくくなってしまいます。

エイジフレンドリーシティの研究でも、「超高齢社会」をテーマとして、自然環境や交流の場、人材などの地域資源をどのようにつなぐことができるか考えています。

高齢者の行動分析(後藤研究室にて大井町在住者の協力のもと作成)

高齢者の行動分析(大井町での調査) PDF形式 :151.4KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。

豊川地区でのエイジフレンドリーシティの研究ではどんな点に着目していますか。

「豊川地区でやってみたいこと」から始める地域づくり

昔は人と人との関わりが生活の中に自然と溶け込んでいましたが、今は人々の行動パターンが、個人の興味や関心に基づく活動に変容していて、従来通りの地域の支え合いではうまくいかなくなってきています。「つながりたいけど、しばられたくない」という思いを考慮しながら、集まって暮らす人々の密度が下がっても幸福に暮らせるような新しい社会像が求められていると感じています。

そのためには、多様な個人の得意なことを共感でつないでいき、具体的な場所で形にできるまちづくりへと発想を広げることが必要です。

豊川地区では、住民の皆さんが地域で「やってみたいこと」をきっかけに、お散歩マップづくりなどの活動を通じて、担い手の掘り起こしや居場所づくりを行っています。

当初は「健康づくり・フレイル※予防」を切り口にスタートした企画でしたが、最近では子育て世代の方や小学生、高校生も仲間に加わって、地域の新しい交流が生まれています。

※フレイル・・・健康な状態と要介護状態の間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態のこと。「栄養」、「身体活動(運動)」、「社会参加」の三位一体の取組によるフレイル予防が必要とされている。

そのためには、多様な個人の得意なことを共感でつないでいき、具体的な場所で形にできるまちづくりへと発想を広げることが必要です。

豊川地区では、住民の皆さんが地域で「やってみたいこと」をきっかけに、お散歩マップづくりなどの活動を通じて、担い手の掘り起こしや居場所づくりを行っています。

当初は「健康づくり・フレイル※予防」を切り口にスタートした企画でしたが、最近では子育て世代の方や小学生、高校生も仲間に加わって、地域の新しい交流が生まれています。

※フレイル・・・健康な状態と要介護状態の間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態のこと。「栄養」、「身体活動(運動)」、「社会参加」の三位一体の取組によるフレイル予防が必要とされている。

研究を通して、何より人材の豊かさが小田原の魅力だと感じています。

住民の皆さんが、自分たちのまちについての考えをお持ちになっていて、プライドを持って地域に関わられています。地域への想いを引き出しながらまちづくりを考えていくことが求められていると思いましたね。

地域における「やってみたいこと」から、興味のある人同士がつながって、まちのデザインが新しいケアの手法となるように、これからも引き続き取り組んでいきます。

住民の皆さんが、自分たちのまちについての考えをお持ちになっていて、プライドを持って地域に関わられています。地域への想いを引き出しながらまちづくりを考えていくことが求められていると思いましたね。

地域における「やってみたいこと」から、興味のある人同士がつながって、まちのデザインが新しいケアの手法となるように、これからも引き続き取り組んでいきます。

後藤 純(ごとう じゅん)

東海大学建築都市学部 准教授

群馬県出身。2006年に東京理科大学大学院理工学研究科建築学専攻修士課程修了。

2010年に東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程単位取得満期退学。

2010年より東京大学高齢社会総合研究機構特任研究員、特任助教、特任講師を経て、2020年より現職。

2015年から秋田県秋田市にて「エイジフレンドリーシティの実現」を目指し、元気な高齢者 (アクティブシニア)の発掘や最期まで暮らせる地域社会などの共同研究に携わっている。

2010年に東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程単位取得満期退学。

2010年より東京大学高齢社会総合研究機構特任研究員、特任助教、特任講師を経て、2020年より現職。

2015年から秋田県秋田市にて「エイジフレンドリーシティの実現」を目指し、元気な高齢者 (アクティブシニア)の発掘や最期まで暮らせる地域社会などの共同研究に携わっている。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市デザイン係(UDCOD事務局)

電話番号:0465-33-1758