インタビューvol.3

まちの歴史と骨格を大切に「場所性の豊かさ」を伸ばしていく

広報紙に関連記事が掲載されています。

令和6年(2024年)から、UDCODの活動として小田原駅周辺の都市デザイン(アーバンデザイン)ビジョンの研究に取り組む、NPO法人アーバンデザイン研究体 理事 林 一則さん。

長年、都市デザインに携わり、まちの課題や求められるものの時代ごとの変化を実務家として捉えてきた林さんに、小田原のまちについて伺いました。

林 一則さん(撮影場所:小田原駅ペデストリアンデッキ)

どのように都市デザインに関わられてきましたか?

時代ごとの要請に応じて取り組んできた都市デザイン

事務所には、都市計画マスタープラン、景観、公共用地の活用、まちづくりの仕組みづくりなど、その時代ごとのテーマで、都市デザインに関する仕事が持ち込まれました。

ニュータウン開発の仕事をきっかけに、造園、ランドスケープ、環境保全生態学の専門家との繋がりができて、里山保全再生など自然系のまちづくりに関わることも増えました。 横浜でも1990年代頃は、自然を生かしたまちづくりや川を再生しようという話が増えて、川沿いのプロムナード(遊歩道)を設計したりしましたね。

この頃には、住民ワークショップなども行われるようになって、住民を巻き込んで、どう使ってもらうか維持管理をどうするか一緒に考えました。

アーバンデザイン研究体の活動

30代の頃に、同世代の若手専門家で集まって「アーバンデザイン研究体」を立ち上げました。設計事務所、コンサルタント、行政などそれぞれの場所で実務担当をしていたメンバーで、情報交換をしたり、様々なまちを見に行ったり、東日本大震災の復興のお手伝いをしたりと断続的に活動してきました。

ここ10年ぐらいは、横浜の防火建築帯の再利用などの働きかけの活動もしていました。 防火建築帯は、空襲で焼失した横浜の戦後復興の中で、延焼防止帯となるように街区を囲むコンクリ長屋を、複数の地主さんが共同しつなげて建てたものです。3〜4階建てで、1階は商店など、2階以上はアパートでした。

これを、関内関外地区のまちなみを特徴づけた資産として改めて注目してもらうように、防火建築帯を紹介する本の出版や、学生とリノベーションした建物で展覧会を開催したりしました。

そして、このアーバンデザイン研究体に参加していたことが、今回UDCODに加わるきっかけにもなりました。

1954年竣工「弁三ビル」。1階は店舗、2階以上が住宅という防火建築帯の典型的な構造となっている。

学生とリノベーションした防火建築帯の建物で実施した展示。

アーバンデザインの視点から捉えた、小田原の特徴や魅力を教えてください

「場所性が豊か」なまち

アーバンデザイン研究体には、UDCODの杉本センター長や、アーバンデザインセンターの生みの親であり小田原では政策総合研究所(※)の研究顧問でもあった故・北沢猛さんも在籍していましたので、小田原は何度か見学に来たことがありました。

UDCODの立ち上げの話が出てからは、かなり小田原を訪れていますが、それでも来るたびに発見がありますね。

それは、歴史と都市形成のプロセスがあるまちだからだと思います。新しく一気につくってしまったまち、戦後あまりにも整備され過ぎてしまったまちだと、ある意味綺麗でも面白くないところがあります。 それに比べると小田原の町は、なんか味わい深いというか、奥が深いというか「場所性が豊か」なまちですね。

- ※小田原市政策総合研究所は、平成12年に設立され約8年間活動した自治体シンクタンク。

歴史の積み重ねによってつくられた場所性の豊かさ

「場所性が豊か」というのは、どこの街角も同じということではなくて、ちょっとした街角でもそれぞれの特徴がある、背景に山が見える通り、潮風を感じる道、角を曲がると特徴的な建物が見えるとか、まちの中に色々なところがあって面白いということです。

もちろん、活気だとか賑わいだとか、そういうことも必要でしょうけれども、長い目で見ると「場所性が豊か」であることが、まちにとっては重要だと思います。場所性が豊かになることで、まちと人々の関わりしろ、つまりまちと人が繋がる手がかりが増えるからです。

色々な場所があることで、ちょっと気に入っている場所、散歩するならこの道、こんな場所もあったんだなど、それぞれの人が自分にとってのまちとの繋がりを見つけやすくなります。 一気に整備されたまちは、完成した時には関心を集めますが、あまり自分のものにならないような感じがしますよね。小田原は、その時々に先人たちがやってきたことの積み重ねで今のまちになっている、だから色々な場所があって手がかりが見つかりやすい、「場所性が豊か」なまちになったのでしょう。

ちょっとした街角に光を当てて、個性を伸ばしていくようなまちづくりをやっていけたら、より「場所性が豊か」なまちになっていくと思います。

リノベーションにより魅力的な街角が生まれてきている

奥に教会が見える印象的な路地

小田原の都市デザインを考える上でヒントをいただけますか?

まちの歴史と骨格を生かす

城下町では、昔からの旧中心部がありますよね。小田原駅周辺で言うと旧東海道沿いですね。

鉄道が通る時には、旧中心部にはつくりにくいので離れたところに駅がつくられてきました。そうすると、駅の方が開発されていき旧中心部の性格がわかりにくくなるということが、全国的にありますね。 でも、まちにとっては旧中心部がルーツなので、「重要な場所だよ」という意識を大切にしていった方がいいと思います。

また、小田原駅周辺では、南北の通りが主軸になるのは間違いないのですが、地元の人にとっては、東西の通りが面白くなるといいのではないでしょうか。

住民や職場のある方でしょうか、東西の通りも結構人の流れがある印象です。 若い人がカフェを始めていたりと、すでに動きがあると思いますが、小さなまとまり、3〜4軒くらいのまとまりで面白いものができてくると通りの性格ができてくると思います。

このように、まちの歴史や骨格を生かしてまちづくりを考えていくことが大切です。

それが「場所性の豊かさ」を伸ばすことにもつながっていきます。

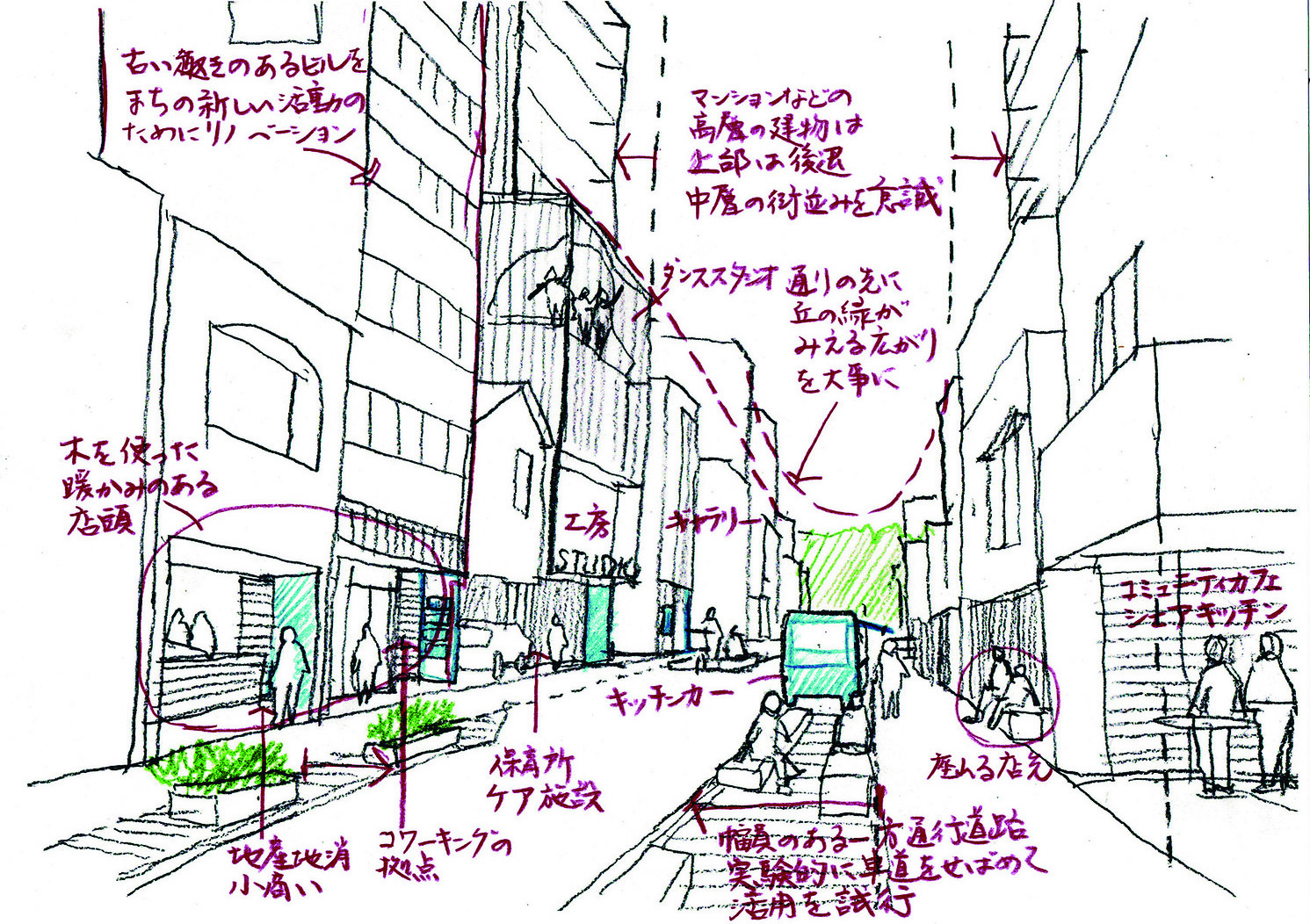

UDCODメンバーで検討したまちの将来像のスケッチ(作図:林さん)

林 一則(はやし かずのり)

NPO法人アーバンデザイン研究体 理事

大阪府、名古屋市、鎌倉市、横浜市で育つ。1981年東京大学建築学科卒業。AUR建築・都市・研究コンサルタントにて建築設計、都市デザイン、地域まちづくりに携わる。2003年より自身の事務所で活動。これまでに早稲田大学芸術学校、首都大学東京で都市設計、景観論の非常勤講師。現在は自由が丘でまちづくり会社が進めるエリアマネジメントの支援などを続けている。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市デザイン係(UDCOD事務局)

電話番号:0465-33-1758