小田原市の自殺対策

一人ひとりが大切ないのち

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。個人の自由な意思や選択の結果と思われがちですが、実際には、様々な要因が複雑に関係して、心理的に追い込まれた末の死であるといえます。

自殺は、その多くが防ぐことができる社会的な問題です。様々な悩みの要因に対して社会が適切に関わることや、うつ病などのこころの病への適切な治療により、自殺を防ぐことができるといわれています。

自殺を考えている人は、何らかのサインを発していることが多いのです。「死にたい」と考えている人も、こころの中では「生きたい」という気持ちを持っています。そして、不眠や原因不明の体調不良などの自殺の危険を示すサインを発していることが多いのです。身近な人がそのサインに気づき、自殺予防につなげることが大切です。

自殺者数の現状

それまで2万人台で推移していた自殺者は、1998(平成10)年に急増し、以降14年間、毎年3万人台で推移していました。

様々な取組みの結果、2012(平成24)年に15年ぶりに3万人を下回り、以後減少していますが、なお全国で毎日およそ55人が自殺でいのちを落としています。

また、若年層では自殺死亡率が高まり、学生・生徒の自殺者数が増加傾向にあるなど、新たな課題も表れ始めています。特に、夏休みなどの長期休暇が明けた時期に、自殺する学生・生徒が増加する傾向にあることが内閣府の調査で分かっています。

全国 |

20,291人 |

|---|---|

県 |

1,369人 |

市 |

25人 |

揺れ動くこころ

自殺に傾く人は、こころの病などの影響から気持ちに余裕がなくなり、視野が非常に狭くなっています。

その結果、自殺することが唯一の解決法だと思い込んでしまうのです。

しかし、本当は多くの人が、「死にたい」ではなく困難な問題や苦痛から「抜け出したい」、そのことを「終わらせたい」と考えています。

自殺を決意しているわけではなく、「生きること」と「自殺すること」の間で常に気持ちが揺れ動いています。そして、何らかの方法で助けを求めるサインを発しているのです。

自殺のサイン=自殺の十箇条

次のようなサインを数多く認める場合は、自殺の危険が迫っています。

- うつ病の症状に気をつけよう

- 原因不明の身体の不調が長引く

- 酒量が増す

- 安全や健康が保てない

- 仕事の負担が増える、大きな失敗をする、職を失う

- 職場や家庭でサポートを受けられない

- 本人にとって価値のあるものを失う

- 重症の身体の病気にかかる

- 自殺を口にする

- 自殺未遂に及ぶ

資料:中央労働災害防止協会・労働者の自殺予防マニュアル作成検討委員会編「職場における自殺の予防と対応」厚生労働省

かけがえのない「いのち」を守るために

身近な一人ひとりができること

こころの不調を抱える人や、自殺に傾く人のサインに気づき、その人の話を受け止め、必要に応じて専門相談機関につなげることができる人を「こころサポーター(ゲートキーパー)」といいます。

こころサポーターになることができるのは、学校の先生やかかりつけ医、ハローワークや行政の職員、民生委員、児童委員などだけでなく、ご近所や友人、同僚などの不調に気づいてあげることができる地域の誰もが「こころサポーター」になることができます。

ふだんから「気づき」「声かけ」「傾聴」「つなぎ」「見守り」が大切です

【気づき】

家族や仲間の変化を感じ取り、こころの悩みを抱えている人のサインに気づく

【声かけ】

悩みに気づいていること、心配していることを相手に伝える

【傾聴】

話しやすい雰囲気を作り、相手の発言をじっくりと待つ

相手の身振り、表情、口調などにも注意して、何を訴えたいのか、言葉の感情的な意味を受け止める

話題をそらしたり、訴えや気持ちを否定したり、表面的な励ましは控える

【つなぎ】

気になることがあったら、ひとりで抱え込まず、専門職に相談する

こころの病気の兆候がある場合、本人の状況を理解してくれる家族や友人、上司といったキーパーソンに協力を求める

【見守り】

こころや体の健康状態について、自然な雰囲気で声をかけ、あせらず優しく寄り添いながら見守る

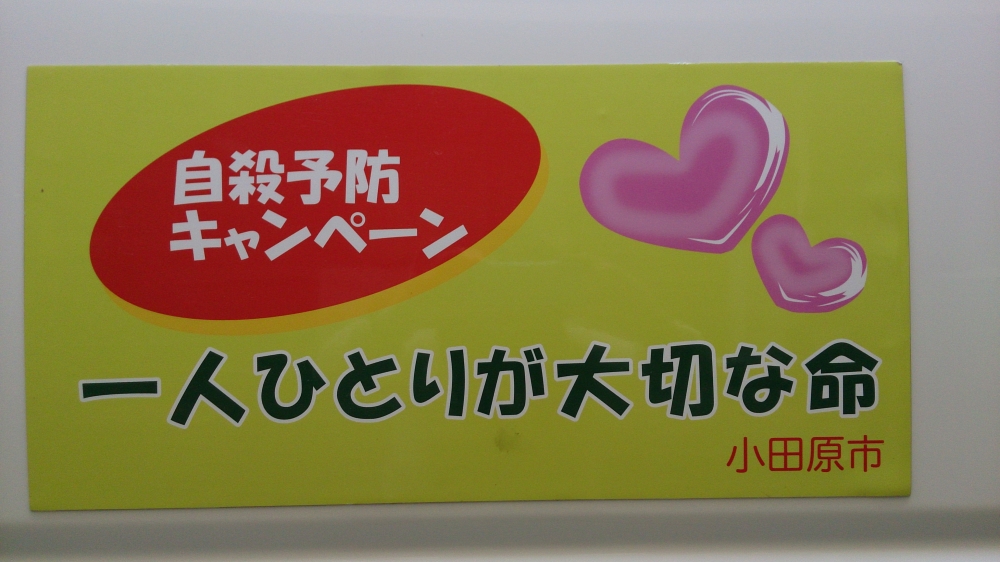

小田原市の自殺対策

小田原市では、平成21年度から自殺対策に取組んでいます。

主な取組みとしては、自殺予防を呼びかけるキャンペーンや相談窓口の案内、こころが不安定になりやすい方などへの個別支援などです。地域で暮らす一人ひとりが、いきいきと輝いて暮らすことができる社会を目指して、これからも取組みを推進していきます。

また、困りごとや悩み事を誰かに相談することの大切さ、誰かからSOSを受け取ったときの対応方法、ストレスマネジメントの方法を気軽に知ってもらえるように、メンタルヘルス動画を3本製作しました。

パネル展示の様子

(市役所2階市民ロビー)

自殺予防キャンペーンマグネット

ブックキャンペーン

関連情報リンク

相談窓口のご案内(13改訂版) PDF形式 :2.2MB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 成人保健係

電話番号:0465-47-4723・4724