親子で考えよう!高齢化する社会について

本ページは子供から大人の方までわかりやすく市本の事業を知ってもらうためのページとなっています。

小田原市の取り組み

家族介護教室

小田原市では、家族の方が安心して介護できるよう、「家族介護教室」を行っています。この教室では、体をやさしくふく方法や、食べやすくする工夫、安全に立ったりすわったりするコツなどを、専門の先生から学びます。家族が少しずつ介護に関わることで、みんなが笑顔で過ごせるようになります。

健康ワンアップ教室

教室は3か月間のプログラムで、「できること」や「ひとりでできること」を増やすことを目指します。

生活の中での元気を取り戻すきっかけづくりとして、多くの方が参加しています。

おだわら・はこね家族会

つらい気持ちを話したり、悩みを相談したりしながら、おたがいを支え合っています。

専門職によるアドバイスを受けたり、「こんなときどうする?」と相談したりもできます。

毎月開催しており、参加は無料で、申し込みも必要ありません。

認知症サポーター養成講座

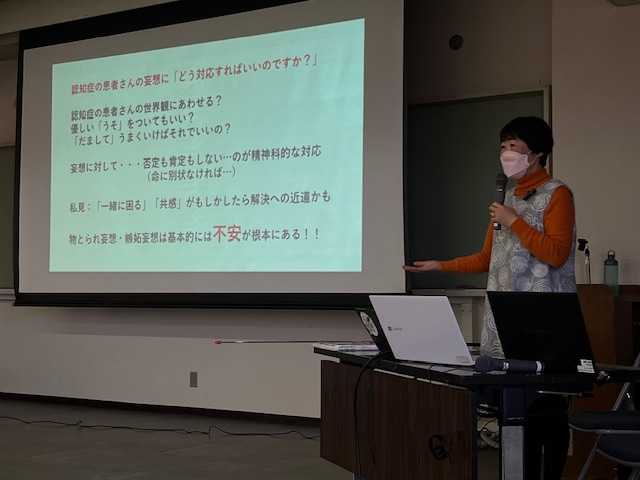

認知症フォーラム

終活(しゅうかつ)講演会

地域包括支援センター職員にインタビュー!

地域包括支援センターひがしとみずで働く呉屋さんにインタビューを行いました。

地域包括支援センター職員がインタビューを受ける様子

高齢者の「困った」に寄り添う、地域のよろず相談窓口

地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、さまざまな相談に応じる「高齢者のためのよろず相談窓口」です。足腰の衰え、認知症の心配、ひきこもり、家族関係の悩み、金銭管理、住居の問題など、本人だけでなく、家族や近隣住民からも相談を受け付けています。

地域と連携したチーム支援

地域包括支援センターの役割は、高齢者の困り事を「解消するお手伝い」をすることです。医療機関や介護施設、市や県などの行政、警察、民生委員など、地域のさまざまな機関と連携し、高齢者の生活を多角的にサポートする「チーム」として活動しています。不安を抱える高齢者を適切な支援につなげて、安心した生活を継続できるよう、個々の状況に合わせた支援計画を立て、サポートしています。

どんな小さなことでも気軽に相談を

「こんなこと相談していいのかな」「恥ずかしい」といった気持ちから、相談に対して、なかなか一歩を踏み出せない高齢者も少なくありません。しかし、地域包括支援センターでは些細なことでも、介護が必要になる前の段階でも、どんな相談にも応じています。

例えば、「スマートフォンの使い方が分からない」「物忘れが増えた」「階段の上り下りが辛い」といった日常の困り事でも構いません。すぐに支援につながらなくても、話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることがあります。「困った時にまた来てくださいね」と言ってもらえるだけでも、大きな安心につながるでしょう。

地域で見守る温かい心を

地域包括支援センターは高齢者の「困った」に寄り添い、地域全体で高齢者を支える仕組みづくりに大きく貢献しています。

核家族化などで高齢者と接する機会が少ない子どもたちが増えている中、地域で暮らす高齢者への理解を深めてもらえるよう、地域包括支援センターひがしとみずでは、東富水小学校の6年生を対象に、特殊なメガネや手足につけるおもりといった高齢者疑似体験キットを使って目や耳が遠くなり、身体を動かすことが難しくなる体験を通して、困っているお年寄りに声をかけられる地域づくりに努めています。

高齢化が進むまちで安心して自分らしく「年を重ねる」ためには、困っている高齢者に手を差し伸べられる「勇気」と、手を差し伸べられた高齢者がそれを素直に受け入れられる「感謝」、つまり、支える側と支えられる側のお互いを尊重することが必要です。こうした取り組みを通して芽生えた温かい気持ちは、地域を支える大きな力となりますので、見守りやあいさつなど、身近にできることからはじめてみてください。

あなたのお住みの地域の包括支援センターの場所はこちらからお調べください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 地域包括支援係

電話番号:0465-33-1864