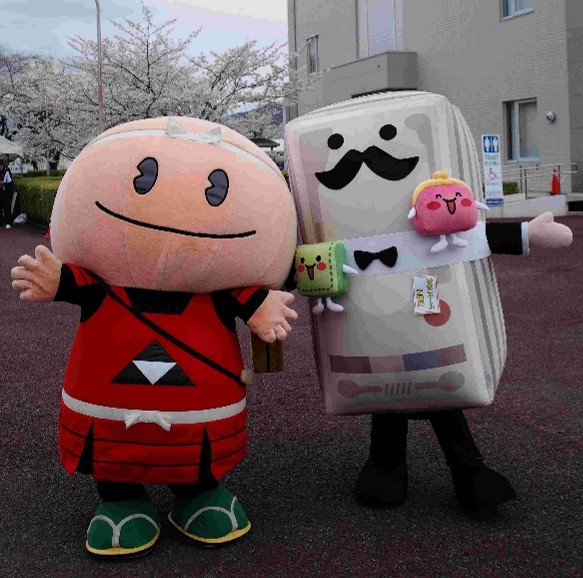

(写真5)梅丸くんとサツスール工場長

(写真5)梅丸くんとサツスール工場長 会場の各場所では、さまざまなイベントが用意されていて、お花見だけでなく楽しめるように工夫されていました。手すき体験、ふしぎなカード体験、お札タオルなどの売店のテントが並んでいます(写真2)。また、事務棟では、一億円の重さ体験コーナーや、展示室でお札の歴史などを知ることができます。スタンプラリーも用意されていて、会場の3カ所でスタンプを集めると、先着でお札がデザインされたシールがもらえます。更に、そのシールの裏側に紫外線を照らして当たりのマークがでれば、お札の紙原料であるミツマタの苗木がもらえました。また、正門中には、パトカーと自衛消防車が展示されています。パトカーの運転席に乗せてもらえるので、子どもたちの長い行列ができていました。