文学のまち小田原

明治から昭和にかけて小田原では、近代文学の先駆者とされる北村透谷、幻想的な私小説を手掛けた牧野信一、芥川賞作家で文化勲章を受章した尾崎一雄、女性をテーマにした私小説で人気を博した川崎長太郎、戦後の女性論で著名な北原武夫、民衆詩派詩人の福田正夫や井上康文などの文学者が輩出しました。

また、詩人の北原白秋をはじめ、無頼派の坂口安吾、詩人の三好達治、脚本家の岸田國士・北條秀司など、交通の便のよさや温暖な気候に惹かれて来住した文学者も少なくありません。

小田原文学館では、小田原市立図書館が開館以来、長年にわたり収集してきた自筆原稿や遺品等により、これら小田原出身やゆかりの文学者たちの生涯や事績等をご紹介します。

文学館本館

本館庭園の紅葉

桜の花咲く西海子小路

本館 展示室

展示室の様子

1階展示室1・展示室2では、北村透谷・尾崎一雄・川崎長太郎、2階展示室3では、牧野信一・北原武夫・藪田義雄・福田正夫ら小田原出身の文学者の資料を展示しています。2階展示室4では、谷崎潤一郎、三好達治、北條秀司ら小田原西海子周辺に居住して執筆活動を行った小田原ゆかりの文学者の資料を展示しています。

※常設展の内容は、展示区画ごとに順次更新しています。(最新の更新は令和6年12月24日)

本館と別館の建物は国の登録有形文化財に登録されています。

おだわらデジタルミュージアムVRツアー

小田原文学館本館と別館・白秋童謡館の内部をVR(ヴァーチャルリアリティ)で見学できます。

開催中の特別展など

企画展「超低空を飛ぶひと・川崎長太郎 私小説一筋60年の軌跡」

小田原出身の私小説家・川崎長太郎(1901~85)が、大正14年(1925)に「無題」を発表して文壇にデビューしてから、今年でちょうど100年を迎えます。この機会に、晩年の昭和55年に刊行された生涯の集大成ともいえる『川崎長太郎自選全集』(全5巻)に収録された作品の自筆原稿等を中心に、私小説一筋に生きた川崎の創作の歩みをたどります。

川崎長太郎

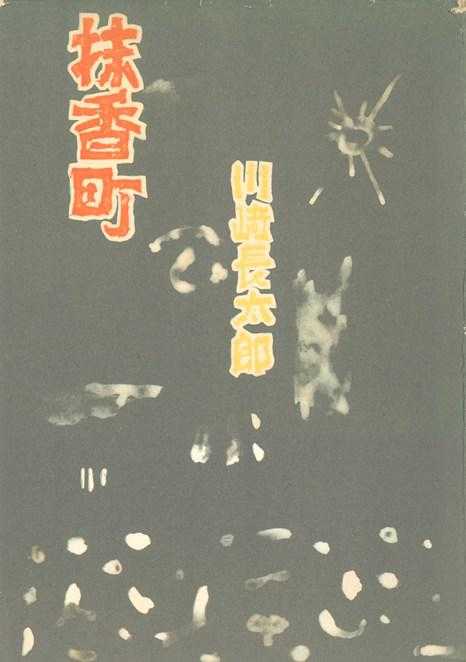

ブームとなった『抹香町』表紙

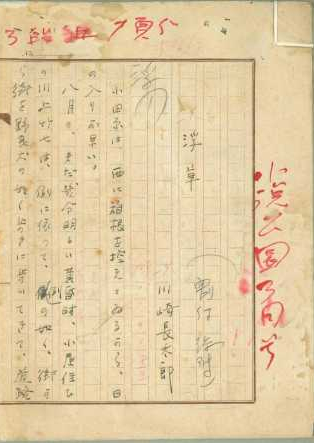

「浮草」原稿(昭和31年)

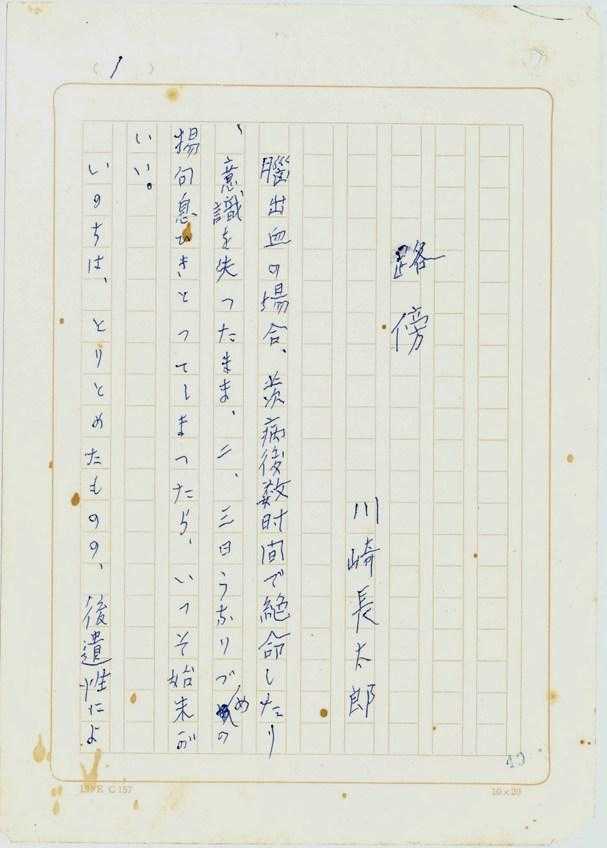

「路傍」原稿(昭和47年)

| 会期 | 令和7年10月23日(木)~12月14日(日) 月曜休館日(祝日の場合は翌平日) |

|---|---|

| 開館時間 | 【10月31日まで】 午前10時00分〜午後5時00分(入館は午後4時30分まで) 【11月1日から】 午前10時00分〜午後4時30分(入館は午後4時00分まで) |

| 会場 | 小田原文学館 本館1階展示室 |

会期中のイベント ※要事前申込

※各イベントの申込方法等の詳細は、こちらのページをご覧ください。

ギャラリートーク(ミュージアム・リレー第364走)

企画展をはじめ、文学館展示の見どころや登録有形文化財の建物について解説します。参加者は無料で入館できます。【日時】11月21日(金)13時30分~15時30分

秋の西海子文学散歩

文学館近くの西海子小路周辺に点在する、北原白秋・谷崎潤一郎・坂口安吾・三好達治・北條秀司らの居住地跡等を散策します。【日時】12月6日(土)10時~12時(少雨決行)

過去の特別展など

観覧料

童謡館と共通

- 大人:250円(20名以上の団体の場合は180円)

- 小・中学生:100円(20名以上の団体の場合は70円)

※次の方は観覧料が免除されます。

- 「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」を持参・提示で、ご本人及び同伴者1名

障害者手帳アプリケーションの「ミライロID」のご提示でも免除が適用されます。

(必要な情報が確認できない場合は原本のご提示をお願いすることがあります。) - 小田原市が発行する「福寿カード」を持参・提示で、ご本人及び同伴者1名

- 未就学児童

文学館へのアクセス方法

| 住所 | 神奈川県小田原市南町2-3-4 |

|---|---|

| TEL | 0465-22-9881 |

| 休み | 月曜日(休日にあたるときは翌平日)、年末年始(12月28日〜1月3日)、臨時休館あり |

| 開館時間 | 3月〜10月 午前10時00分〜午後5時00分(入館は午後4時30分まで)、11月〜2月 午前10時00分〜午後4時30分(入館は午後4時00分まで) ※特別展開催時等変更あり |

アクセスマップ

関連情報リンク(外部ページ)

この情報に関するお問い合わせ先

小田原文学館

電話番号:0465-22-9881