石橋山の組み討ち

いしばしやまのくみうち

石橋山合戦における真田与一と俣野五郎の組み討ちは、江戸時代広く世間に流布し、組み討ちは、武者絵のジャンルを越えた浮世絵でも画題となっていき、石橋山という地名が、組み討ちを意味するといった日常用語化していった。

(岩崎宗純)

石橋山の組み討ち に関しては2点の浮世絵作品をご覧いただけます。

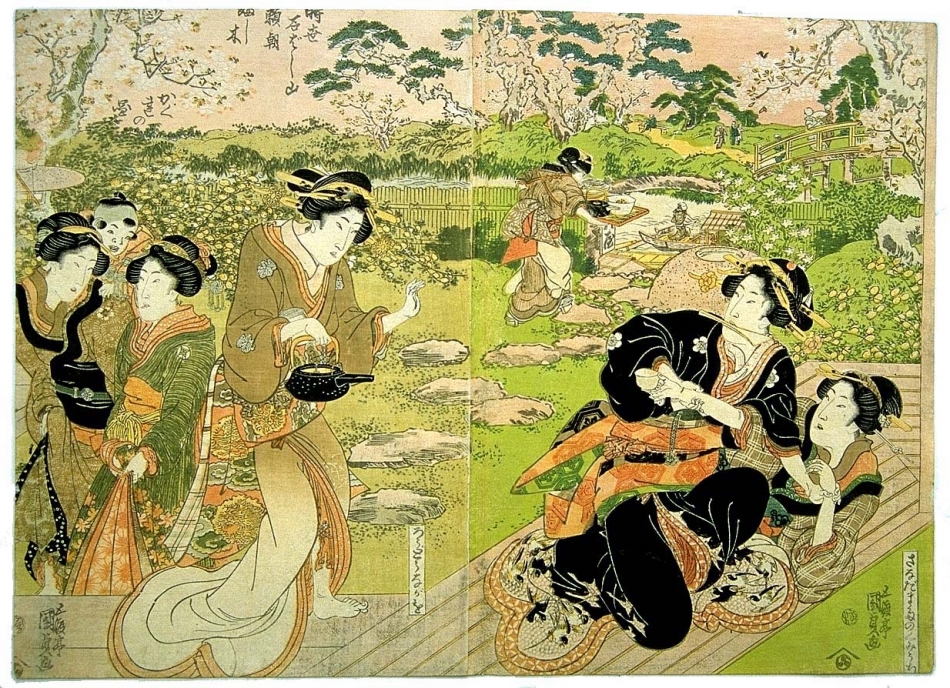

時世石ばし山、頼朝ふし木かくれの図

UK03-001-036

歌川国貞(うたがわくにさだ)

大錦二枚続横絵 文化年間(1804〜17)

座敷で二人の女性が取っ組み合いをしている。その様子を離れながら見守る子ども、子どもをめぐる女性の争いを石橋山の組み討ちになぞらえたものである。

上の子供は、石橋山合戦で従者に守られながら身を潜めている頼朝にあたる。人物の配置や、守られているという役回りが同じなのである。

上の女性は、喧嘩の仲裁をしているのだろう。ポーズや位置関係から、おそらく下の梶原景時(頼朝主従の前に立っていることが多い)にあたるのであろう。

組み敷かれている下側の女性(服装が地味)が俣野五郎。上が佐奈田与一にあたるのであろう。

しかしこの組み討ちの最終的な勝者は、俣野五郎であったことから、最後に勝ったのは下の女性かもしれない。

作者歌川国貞の落款と改印

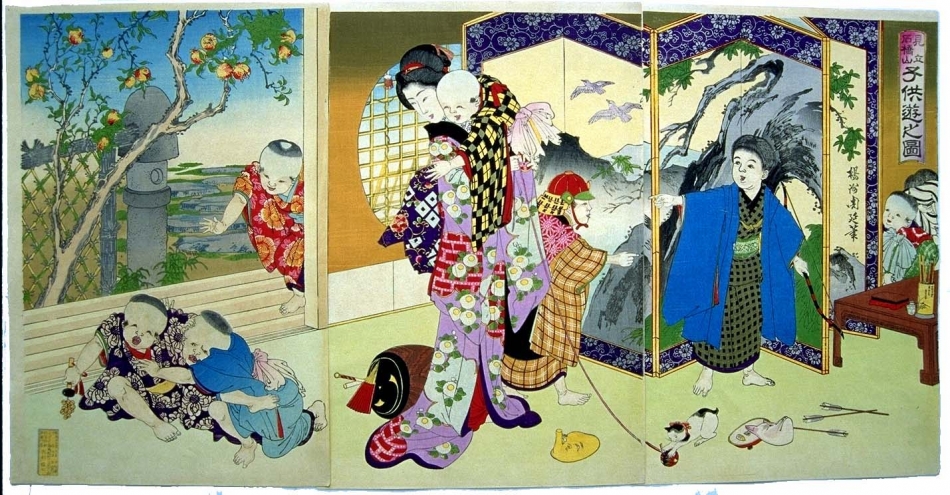

上の子供たちは、佐奈田与一と俣野五郎にあたる。おそらく右側の、顔を歪めて描かれている方が俣野五郎であろう。というのも、石橋山合戦や組み討ちの絵では、常に俣野五郎は鬼のようなすさまじい形相で描かれているからである。

この女性の背後にある屏風には、石橋山らしき山間の風景と、飛び立つ鳥(UK01-006-022を参照)が描かれている。

ポーズから、おそらく梶原景時の役を演じていると思われる子ども。隠れる頼朝主従を守るような位置にいて、このようなポーズをしていると、大概「あ、これは梶原景時だ」と見る者にわかったようである。明治時代になってからの作品なので、その時代にも、まだ石橋山の組み討ちは有名な題材であったことがわかる。

作者揚州(橋本)周延の落款と改印

)