石橋山合戦

治承4年(1180)8月17日夜、源頼朝は、兼ねて約していた妻政子の父北条時政や土肥実平など伊豆・西相模の武士たちと、平氏の一族、時の伊豆目代山木兼隆(かねたか)を攻め、平氏打倒の旗を挙げた。

以仁(もちひと)王の令旨によって、東国支配の権限を与えられたと主張する頼朝は、その文書を自軍の旗の上に掲げ関東へと進軍を開始し、土肥館を経て8月23日、相模石橋山に陣を張った。

頼朝蜂起の報に接した大庭景親は、武蔵・相模の武士に頼朝打倒のための出陣を呼びかけた。景親の呼びかけに応じた武士は、股野景久(かげひさ)、海老名季定(すえさだ)、河村義秀、曽我祐信、佐々木義清、渋谷重国(しげくに)、熊谷直実(なおざね)、飯田家義(いえよし)、梶原景時その他家の子郎党を含め三千余騎であった。

頼朝に従った武士達は三百騎、数の上でも圧倒的に勝る平家方に惨敗し、頼朝はわずかの郎党とともに土肥杉山の洞窟に身を隠した。

一命を得た頼朝はその後、土肥実平の助けにより真鶴から安房(千葉県)にのがれ、ここで三浦氏一族らと合体し、再び反平家の旗を挙げるのである。

【出 典】浮世絵が語るおだわら

【出版年】平成4年度

【元形態】紙媒体(広報おだわら連載記事)

【著者名】岩崎宗純

【著作権/編集著作権】小田原市 1992-1998

石橋山合戦に関しては6点の浮世絵作品をご覧いただけます。

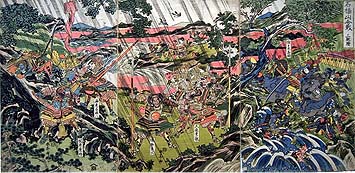

源頼朝石橋山旗上合戦

UK01-001-001

歌川国芳(うたがわくによし)

大錦三枚続横絵 安政2年(1855)2月

三枚続(つづき)のうち左側(部分)。源頼朝の敵方にあたる平家の武将、兄の大庭三郎景親(左)と弟の俣野五郎景久(右)

この兄弟が探しているのは、合戦後に逃避行中の頼朝とその家来たちである。その頼朝主従は画面の左の方にひっそりと隠れている。

なお、俣野五郎は長身で相撲の名手であった。この石橋山合戦の4年前にあたる安元2年(1176)に曽我兄弟の実父と相撲をとっている。そのシーンは広重の「曽我物語図会」に描かれている。

三枚続のうち中央(部分)

隠れている頼朝主従を助ける梶原景時(かじわらかげとき)。

逃亡中の源頼朝を助けてしまっているが、石橋山合戦の時景親は大庭景親の配下の、つまり平家の武将だった。

この合戦以後、景親は頼朝に臣従を近い、のちに鎌倉幕府の重臣の一人となっていく。

三枚続のうち右側(部分)

石橋山合戦で大敗を喫し、平家の追跡から身を隠している頼朝主従の図。その頼朝の背後に月のような白いものがあり、この白い球体に「源頼政」という名札が付いている。頼政は、実はこの石橋山合戦の直前に以仁王(もちひとおう)とともに、頼朝に先立って反平家のクーデターを試み、失敗して世を去っている。ここにある白い円は、その頼政が、頼朝を守護するために霊魂となってはるか京都から飛来してきたといったところであろうか。

作者歌川国芳の落款と改印

歌川国芳(1779-1861)は初代豊国門下の浮世絵師で、数多くの武者絵を描いた。

この作品での号は一勇斎。

一勇斎という黄色い札の右にある印が改印(あらためいん)であり、この作品の出版が公的に認められたことを示すサインなのだが、この形状は時代ごとにことなるので、作品が流布した時代を確定するための根拠となることもある。

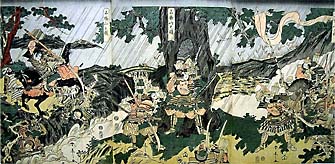

三枚続(つづき)のうち左側(部分)。

斜面で組み討ちをしている二人のうち、上になっている方が佐奈田与一(岡崎義忠)で、下になっている方が俣野五郎景久である。二人の組み討ちは、この石橋山合戦のハイライトであり、この「浮世絵で読む小田原の歴史」でも、特に項目を設けているので、詳細は「佐奈田与一と俣野五郎」と「石橋山の組み討ち」の項目を参照のこと。

三枚続のうち右側(部分)

隠れている頼朝主従を助ける梶原景時(かじわらかげとき)。

同じ作者(国芳)が描いた同じシーンに登場する梶原景時(UK01-001-001)とは描き方や色調がかなり異なっている。下の作品の方が上の作品より後に描かれたものである。

三枚続のうち右側(部分)

石橋山合戦で大敗を喫し、平家の追跡から身を隠している頼朝主従の図。

歌川国芳(1779-1861)は初代豊国門下の浮世絵師で、数多くの武者絵を描いた。

鎧や武具のデザインも、絵師によって異なっているし、同じ絵師の作品であっても制作時期によって異なっている。しかしながら、彼が髭面(ひげづら)の男として描かれるのは共通しているようである。

石橋山合戦を描いた浮世絵や、源頼朝側の立場で書かれた軍記物などでは、この二人の敵将はこのようにむくつけき悪役じみた描かれ方をすることが多い。いささか不公平ではある。

なお、この大庭氏は、小田原ともゆかりが深い人物である。

佐々木高綱である。この石橋山合戦でも退却する頼朝を追跡する平家の軍勢を殿(しんがり)として押し止める活躍をしている。源氏が平家を圧倒していくその後の様々な戦いでも大活躍する武将である。

彼は石橋山合戦を描いた浮世絵では、どの作品でも似通ったポーズで、騎馬姿で描かれることが多い。

同じく勝川春亭が描いた次の作品も同じ佐々木高綱を描いたものである。

この作品の作者である勝川春亭(かつかわしゅんてい)の落款。春亭は勝川春英(しゅんえい)の弟子。

騎馬姿で殿(しんがり:退却する際に最後尾で追手と戦う役)をつとめる佐々木高綱

頼朝主従である。

頼朝主従である。

この作品の作品名からもわかるように、殿(しんがり)という最も危険な役をつとめた佐々木高綱が、この作品の主人公として描かれている。

二代国久(1832-1891)は、三代豊国の門人で、のちに歌川国久の養子となり二代国久を襲名した。

明治29年の作品なので、描法や色彩は江戸時代の浮世絵とは随分印象が異なる。

なお、石橋山合戦を描いた他の作品にも、鳩(?)が登場する作品がいくつかある。

この作品でも、タイトルに「霊鳩(れいきゅう)」という文字があるので、この二羽の鳩は普通の鳩ではなく、頼朝の危難を救った神の使いだということになろう。

)