無形民俗文化財・曽我別所の寿獅子舞(そがべっしょのことぶきししまい)

| 所在 | 曽我別所 |

|---|---|

| 保存会名 | 曽我別所寿獅子舞保存会 |

概説

曽我別所の獅子舞は、古くから「曽我の獅子舞」として知られ、横浜地方で江戸時代から伝わり盛んだった一人立ちの「はやし獅子舞」の系統で、西湘地方では曽我別所だけに伝わります。

かつては二人立ちで、代々村の長により伝承され、当地六ヶ村の持ち廻りで豊年の祝舞(しゅくまい)として郷社の宗我(そが)神社に奉納されてきたといいます。

かつては二人立ちで、代々村の長により伝承され、当地六ヶ村の持ち廻りで豊年の祝舞(しゅくまい)として郷社の宗我(そが)神社に奉納されてきたといいます。

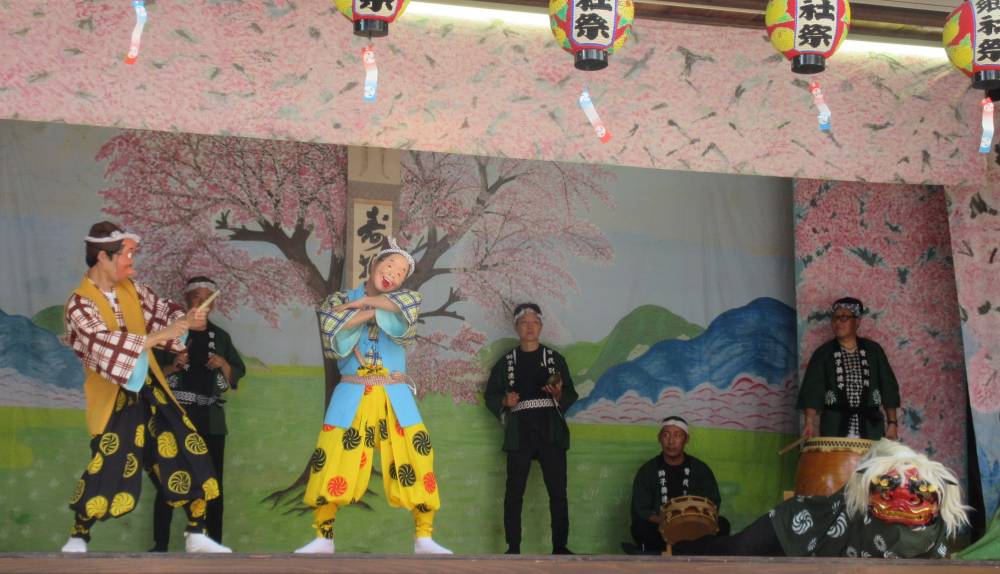

曽我別所の寿獅子舞(宗我神社祭礼にて)

昭和に入り次第に衰退し、戦争中は獅子舞の伝承が中断しました。しかし終戦直後、獅子舞の名人といわれた櫻川茶羅平(さくらがわちゃらへい)により、舞と振り付けが考案され、桜川梅丸によって「馬鹿ばやし」と、曽我ばやしの「お囃子」「鎌倉」を組み合わせ、現在の舞踊構成に改められ、昭和21年(1946)春に復活しました。

昭和25年(1950)に寿獅子舞保存会が結成され、現在に至ります。

昭和25年(1950)に寿獅子舞保存会が結成され、現在に至ります。

舞踊構成等

獅子頭1名、笑い面・ヒョットコの馬鹿面2名、大太鼓1名、小太鼓1名、笛1名、摺鉦(すりがね)1名、拍子木(ひょうしぎ)1名の通常9名で演じられます。

最初に獅子が勇ましく舞った後、居眠りを始めます。そこに笑い面・ヒョットコの村人が通りかかり、獅子を退治して一杯飲もうともくろみますが、目を覚ました獅子に追いかけられ、逃げ帰ります。最後は獅子が軽やかに舞って終わります。

最初に獅子が勇ましく舞った後、居眠りを始めます。そこに笑い面・ヒョットコの村人が通りかかり、獅子を退治して一杯飲もうともくろみますが、目を覚ました獅子に追いかけられ、逃げ帰ります。最後は獅子が軽やかに舞って終わります。

この情報に関するお問い合わせ先

文化部:文化財課

電話番号:0465-33-1717