古文書・吉岡家文書

85点 (よしおかけもんじょ)

概説

吉岡家文書は、幕末から明治初期にかけて活躍した旧小田原藩士で、国学者、歌人として知られた吉岡信之(のぶゆき)とその子信徳(のぶのり)の手になる文書を中心に構成されます。

吉岡家は、寛永19年(1642)以来、代々大久保氏の家臣でした。

信之は、江戸の千葉葛野(ちばかどの)について国学和歌を学び、若くして藩校諸稽古所(集成館)の小幹事(しょうかんじ)となり、国学和歌を通じて藩士の子弟教育に献身しました。

また、水善舎という家塾を開き、武士だけでなく、町人にも国学和歌を教え、小田原の文化の一翼を担いました。

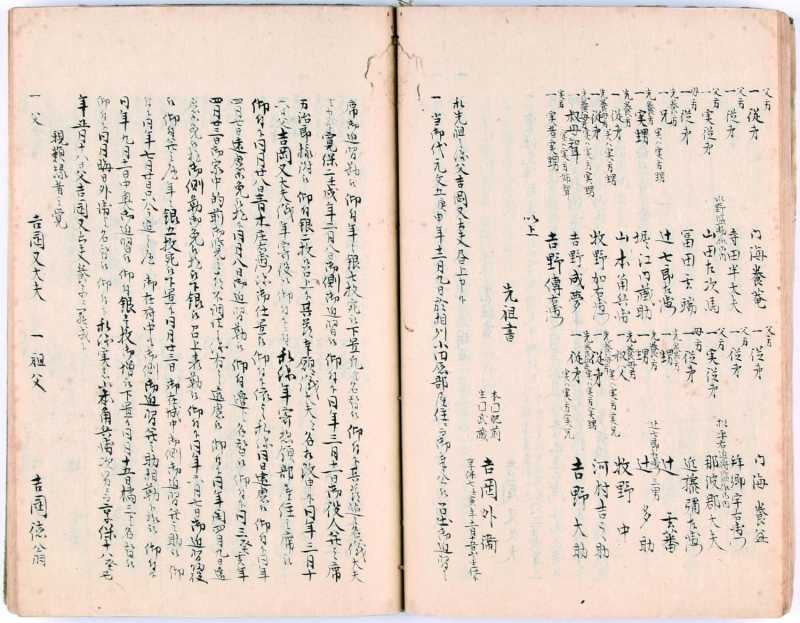

本文書には、寛永以来の吉岡家の公的記録として整理された「吉岡由緒書」が揃っています。

これには、340石取りの吉岡家を中心とした藩士に支給された実際の禄米高や信之の父信基が大坂で藩の借財交渉を行った様子なども記されており、藩財政と藩士の家政の裏面まで知ることができます。

また、文久2年(1862)の「屋敷見取図」や信之、信徳、信一と三代の克明な「日誌」からは、「矮宅紀事(わいたくきじ)」(公益財団法人雨岳(うがく)文庫所管「山口家文書」)に続く明治2年(1869)からの彼らの私生活や文人としての交流などがうかがえます。

本文書は、幕末から明治初期に活躍した文化人の吉岡信之の事跡を知る上で、 極めて貴重です。

吉岡家は、寛永19年(1642)以来、代々大久保氏の家臣でした。

信之は、江戸の千葉葛野(ちばかどの)について国学和歌を学び、若くして藩校諸稽古所(集成館)の小幹事(しょうかんじ)となり、国学和歌を通じて藩士の子弟教育に献身しました。

また、水善舎という家塾を開き、武士だけでなく、町人にも国学和歌を教え、小田原の文化の一翼を担いました。

本文書には、寛永以来の吉岡家の公的記録として整理された「吉岡由緒書」が揃っています。

これには、340石取りの吉岡家を中心とした藩士に支給された実際の禄米高や信之の父信基が大坂で藩の借財交渉を行った様子なども記されており、藩財政と藩士の家政の裏面まで知ることができます。

また、文久2年(1862)の「屋敷見取図」や信之、信徳、信一と三代の克明な「日誌」からは、「矮宅紀事(わいたくきじ)」(公益財団法人雨岳(うがく)文庫所管「山口家文書」)に続く明治2年(1869)からの彼らの私生活や文人としての交流などがうかがえます。

本文書は、幕末から明治初期に活躍した文化人の吉岡信之の事跡を知る上で、 極めて貴重です。

この情報に関するお問い合わせ先

文化部:文化財課 文化財係

電話番号:0465-33-1717