脳血管疾患(脳卒中)を予防しよう!

小田原市の抱える健康問題

小田原市民は脳血管疾患(脳卒中)の死亡率が高い!

小田原市民は、「脳血管疾患(脳卒中)」で亡くなる人が多いことをご存知ですか?

脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患は、小田原市民の死亡原因の4位となっています。

また、脳血管疾患や心疾患の主な原因となる「高血圧」の人が多いことも小田原市の健康問題の一つです。

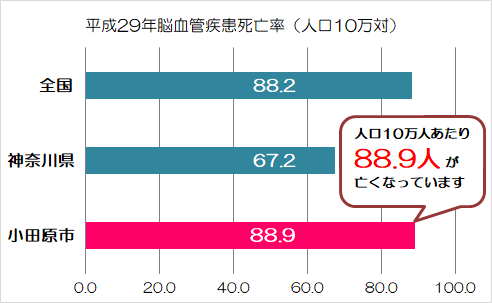

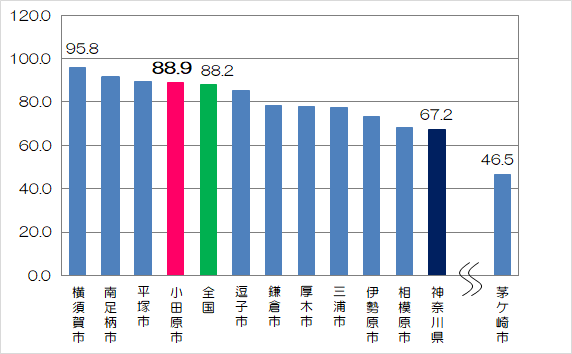

小田原市民の脳血管疾患死亡率は、こんなに高い!!

脳血管疾患死亡率の全国や県との比較

脳血管疾患死亡率の県内比較

小田原市の健康課題

- 高血圧と診断されている人が多い

- 塩分摂取量が多い(現状:11.1g/日 ⇒ 目標:8g/日)

- 野菜摂取量が少ない(現状:262g/日 ⇒ 目標:350g/日)

- 運動を習慣化している人が少ない

- 肥満者(BMI 25.0以上)の割合が減らない

- 休養・睡眠不足を感じている人が多い

- 健診・がん検診の受診率が低い

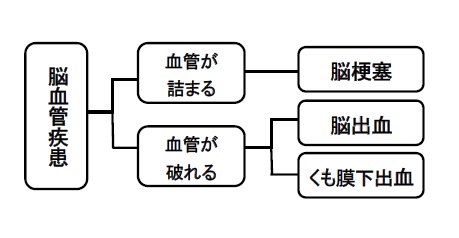

脳血管疾患とは?

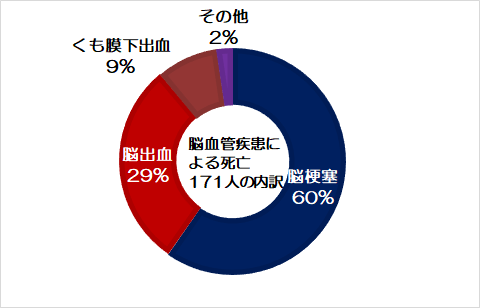

脳血管疾患にはいろいろな種類がありますが、最もよく知られているのが「脳卒中」です。

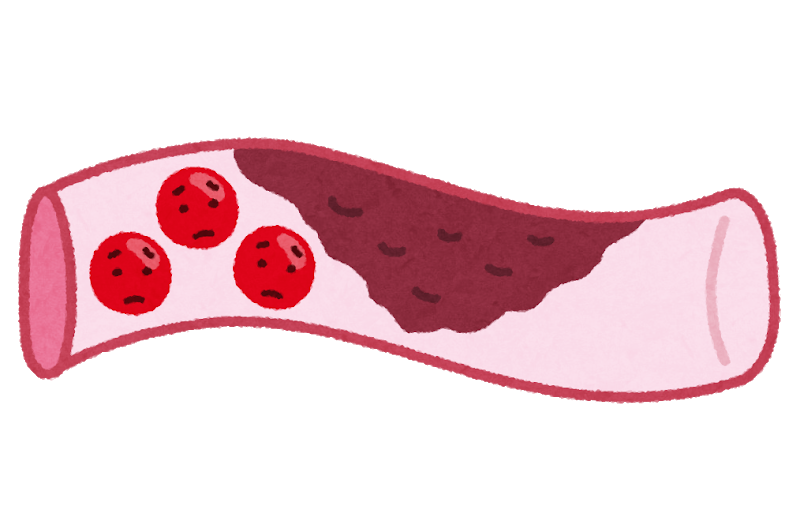

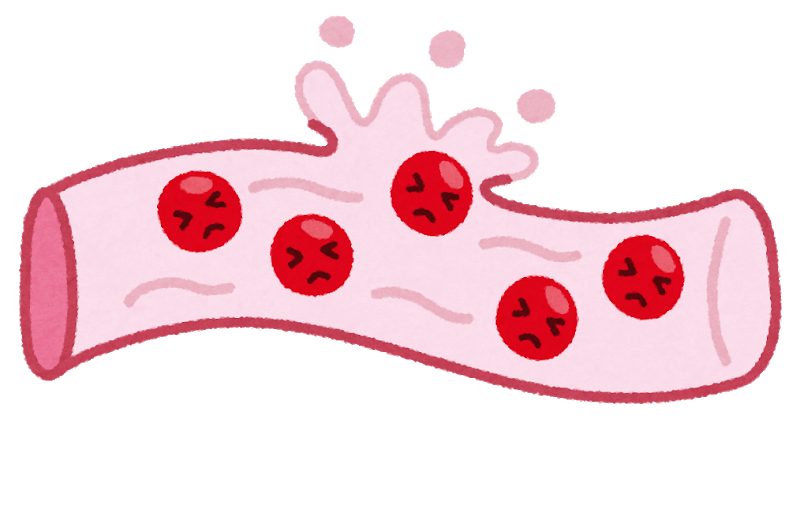

脳卒中は、脳の血管が狭くなったり詰まってしまうことによって生じる脳梗塞や一過性脳虚血発作(TIA)などの虚血性脳卒中と、脳の血管が破れることによって生じる脳出血やくも膜下出血などの出血性脳卒中に分けられます。

脳梗塞 |

脳の血管が詰まる |

|---|---|

脳出血 |

脳の中の血管が破れて出血する |

くも膜下出血 |

脳の表面の血管にできた動脈瘤が破れる |

脳血管疾患の症状

- 経験したことのない激しい頭痛がする。

- 片方の手足、顔半分のしびれや麻痺が起こる。

- ろれつが回らない、言葉が出ない、他人の言うことが理解できない。

- 片方の目が見えない、物が二重に見える、視野の半分が欠ける。

- 力はあるのに立てない、歩けない、フラフラする。

脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患は、発症してから治療を受けるまでの時間が短いほど後遺症が軽くなるので、早めの受診が何よりも大切です。

気になる症状がある時は、救急車を呼びましょう!

脳血管疾患はなぜ防がなければならないのか

日本人の死因の第3位となっており、年間10万人以上が命を落としています。

また、命が助かっても重い後遺症を残すことがあり、その後の生活の質(QOL)に大きな影響を及ぼします。

脳血管疾患の後遺症には、手足の麻痺(まひ)のほか、言語障害や視覚障害、感覚障害など様々なものがあります。

どのような後遺症が現れるかは、脳が損傷を受けた場所と損傷の程度によります。

後遺症の程度によっては、寝たきりや介護が必要になる場合があります。

脳血管疾患は、介護が必要となる原因のおよそ17%を占め、認知症についで第2位となっています※。

介護度が上がれば上がるほど脳血管疾患が占める割合も増え、最も重い要介護5では、おそよ3割に増え、原因の第1位となっています※。

さらに、脳血管疾患が原因で起こる「脳血管性認知症」は、認知症の原因のおよそ2割を占め、アルツハイマー病についで多くなっています。

いつまでも元気に生き生きと暮らすためには、脳血管疾患を防ぐことが大切です。

※ 平成28年国民生活基礎調査より

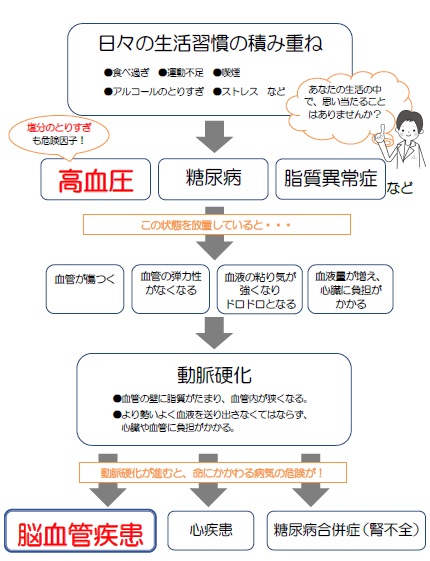

脳血管疾患の原因

なかでも、最大の危険因子は高血圧です。そのほかにも、喫煙や運動不足、多量の飲酒、ストレス、睡眠不足などが脳血管疾患の引き金となります。

また、「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」では、内臓脂肪の蓄積に加えて、高血圧、高血糖、脂質異常のうち、いずれか2つ以上を併せ持った状態では、それぞれが軽症であっても、複数あることで動脈硬化を悪化させ、脳血管疾患の発症リスクを高めることもわかっています。

なお、心臓の血管にできた血栓が原因で起こる脳塞栓は、心房細動という不整脈が最大の原因になります。

命を守る「FAST」

平成24年度に、市内の脳血管疾患にかかった方を対象にアンケート調査を行いました。

アンケート調査によると、脳血管疾患を発症したとき、30分以内に受診した方がおよそ4割、30分以上3時間以内がおよそ4割となった一方、受診までに3時間以上かかった方が1割以上いました。

「何かおかしい」「いつもと違う」と感じたときは、素早く受診しましょう。

また、脳血管疾患の症状は、一度現れてもすぐに元に戻ってしまうことがあります。

「しばらく様子を見よう」と受診を後回しにしてしまうことがあるかもしれません。

周囲の人が異変に気づき、素早く受診させることも大切です。

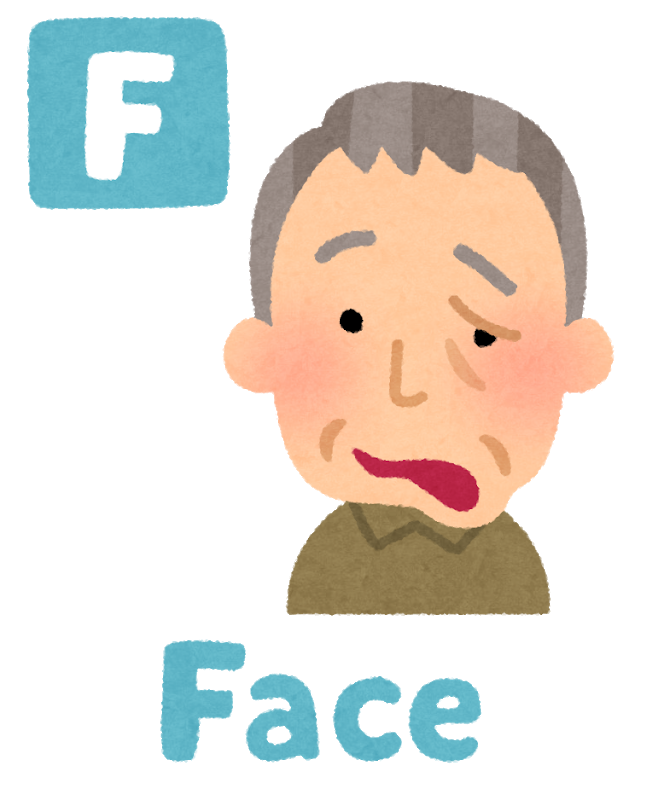

顔のゆがみ、麻痺(まひ)

うまく笑顔が作れるかチェック!

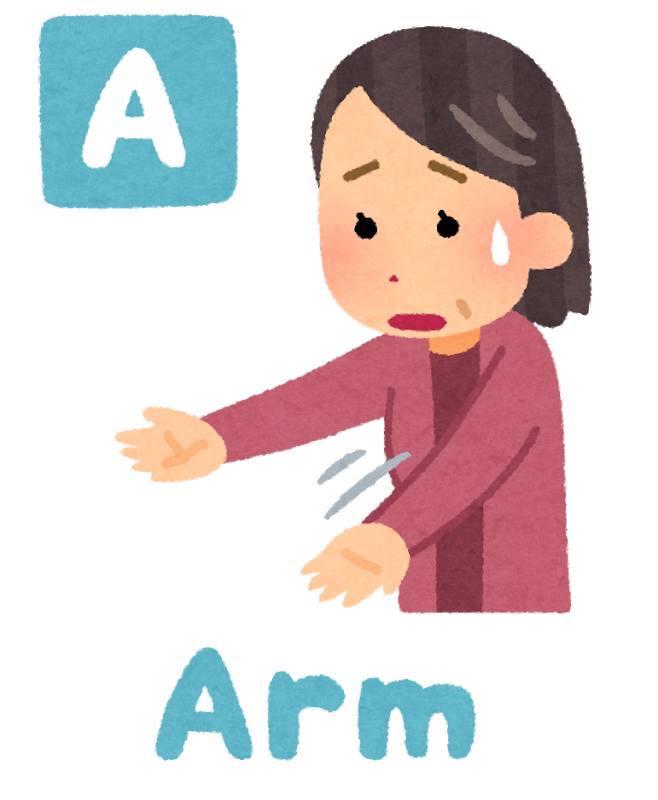

腕のしびれ、麻痺(まひ)

両腕を上げたままキープできるかチェック!

言葉が出ない、わからない

いつも通りにおしゃべりできるかチェック!

救急車を呼ぶ

F(顔)、A(腕)、S(言葉)のサインが現れたら脳血管疾患の可能性が考えられます。

サインに気づいたら迷わず救急車を呼びましょう!

本当は怖い高血圧

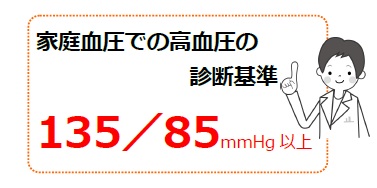

血圧は、病院等で測定した場合、収縮期血圧が140mmHg以上または拡張期血圧が90mmHg以上、家庭で測定した場合、収縮期血圧が135mmHg以上または拡張期血圧が85mmHg以上が「高血圧」と分類されます。

高血圧は自覚症状が少なく気づかれにくいため、サイレントキラー(静かな殺し屋)と呼ばれています。

自覚症状がなくても血管に負担がかかるため、動脈硬化が進行し、症状が出たときには手遅れという場合もあります。

手遅れになる前に家庭で血圧を測り、自身の血圧を知っておくことが大切です。

血圧の仕組み

血液が全身に流れるときに、血管の壁にかかる圧力が「血圧」です。

収縮期血圧(最高血圧) |

心臓から血液が送りだされるときに加わる最も高い圧力 |

|---|---|

拡張期血圧(最低血圧) |

心臓に血液が戻るときに加わる最も低い圧力 |

血圧は常に変動します。季節や体調などによっても変化します。

健康な人でも運動や緊張したときには血圧が一時的に上がり、しばらくすると正常値に戻ります。

しかし、血圧が高い状態が続くと血管や心臓に負担がかかり、脳血管疾患や心臓病の原因になります。

慢性的に血圧の高い状態が続くと「高血圧」といわれます。

高血圧の主な原因

- 喫煙

- ストレス

- 塩分のとり過ぎ

- 食べ過ぎ

- 過度のアルコール

- 運動不足

- 肥満

- 糖尿病

- 遺伝的体質 など

成人における血圧の分類

診察室血圧

| 分類 | 収縮期血圧(mmHg) | 拡張期血圧(mmHg) | |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | 120未満 | かつ | 80未満 |

| 正常高値血圧 | 120~129 | かつ | 80未満 |

| 高値血圧 | 130~139 | かつ/または | 80~89 |

| Ⅰ度高血圧 | 140~149 | かつ/または | 90~99 |

| Ⅱ度高血圧 | 160~179 | かつ/または | 100~109 |

| Ⅲ度高血圧 | 180以上 | かつ/または | 110以上 |

| (孤立性)収縮期高血圧 | 140以上 | かつ | 90未満 |

家庭血圧

| 分類 | 収縮期血圧(mmHg) | 拡張期血圧(mmHg) | |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | 115未満 | かつ | 75未満 |

| 正常高値血圧 | 115~124 | かつ | 75未満 |

| 高値血圧 | 125~134 | かつ/または | 75~84 |

| Ⅰ度高血圧 | 135~144 | かつ/または | 85~89 |

| Ⅱ度高血圧 | 145~159 | かつ/または | 90~99 |

| Ⅲ度高血圧 | 160以上 | かつ/または | 100以上 |

| (孤立性)収縮期高血圧 | 135以上 | かつ | 85未満 |

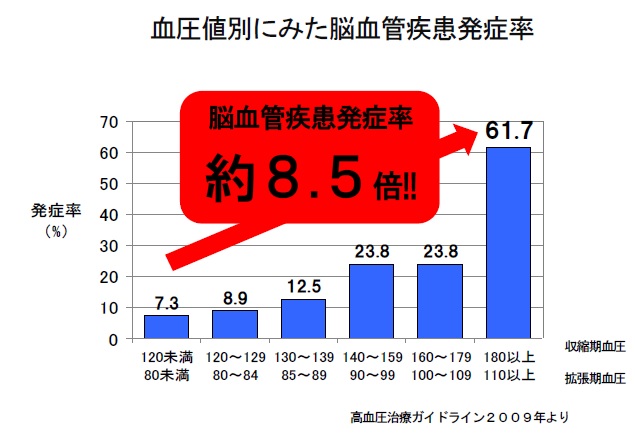

高血圧は脳血管疾患の入り口

血圧が正常な人に比べ、血圧が高い人は脳血管疾患にかかる危険度が8.5倍高くなります。

血圧が高い人は、血管に常に負担がかかっているため、血管が傷つきやすくなっています。

このため、血管が詰まったり、破れたりしやすくなっており、脳の血管が詰まれば脳梗塞、脳の血管が破れれば脳出血、心臓の血管が詰まれば心筋梗塞と命にかかわる大きな病気を招きます。

血圧を下げるコツ~高血圧を防ぐ生活習慣~

日々の生活習慣を見直すことで高血圧を予防・改善することができます。

ただし、生活習慣の改善だけでは改善しない場合もあります。

すでに高血圧で通院・治療をされている方は、処方されている薬はきちんと飲むことで血圧を下げることができます。

また、運動についてはかかりつけ医と相談し、無理なく続けることが大切です。

塩分の摂りすぎに注意しよう 野菜を積極的に摂ろう |

塩分の摂りすぎは、血圧を上昇させます。野菜などに含まれるカリウムはナトリウム(塩分)を体外に出し、血圧の上昇を抑える働きがあります。 ◇ 塩分摂取は8g/日未満に、野菜摂取は350g/日以上を目標に |

|---|---|

身体を動かそう |

運動は、血圧を安定させる効果があります。 運動する時間のない人や苦手な人は、日常生活の中で、こまめに身体を動かしましょう。 |

太りすぎに注意しよう |

体重が増えると、その分たくさんの血液を送ることが必要となり、血圧が上がります。自分のBMIを知って適正体重を維持しましょう。 ◇ BMI(体格指数)=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 適正18.5~25.0未満 |

お酒は適量を |

適量を超える飲酒は血圧を上げます。適量を心がけ休肝日をつくりましょう。 |

禁煙しよう |

たばこに含まれるニコチンは、血管を収縮させ、血圧を上げます。 |

十分な休養と睡眠を |

ストレスや過労は血圧を上げます。十分な睡眠をとり、身体を休めましょう。 |

年に1回の健康診査と家庭で血圧を測定しよう |

自分の身体の状態を知っておくことが、健康づくりの第一歩です。 |

家庭での血圧管理

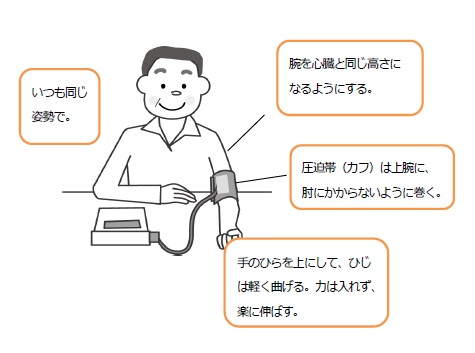

血圧の管理のためには、家庭での血圧測定が大切なポイントとなります。

家庭での血圧は、収縮期血圧が115mmHg未満、拡張期血圧が75mmHg未満が正常値です。

家庭で血圧を測る意味とは!?

- 毎日同じ状態で測定することで、より正確な自分の血圧の状態がわかる。

- 診察室血圧は高く、家庭血圧は正常の「白衣高血圧」がわかる。

- 診察室血圧は正常でも、家庭血圧が高い「仮面高血圧」を見つけることができる。

- 自身の血圧のタイプがわかることで、生活習慣づくりや治療方針に役立つ。

小田原市の取組みおよび健康教室の紹介

小田原市健康づくり課の取り組み

地域で健康教育

3歳児健診での血圧測定

健康おだわら普及員活動

健康づくり課では、脳血管疾患予防についての講演会や様々な健康教室を開催しています。

詳細は、広報やホームページ、ちらし等をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:健康づくり課(保健センター)

電話番号:0465-47-0828