たばこ対策

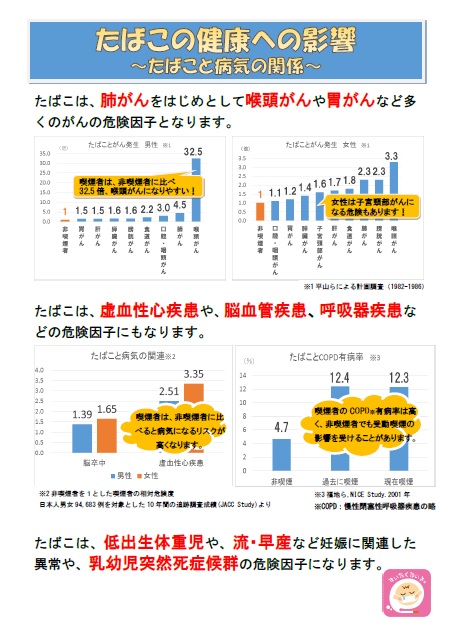

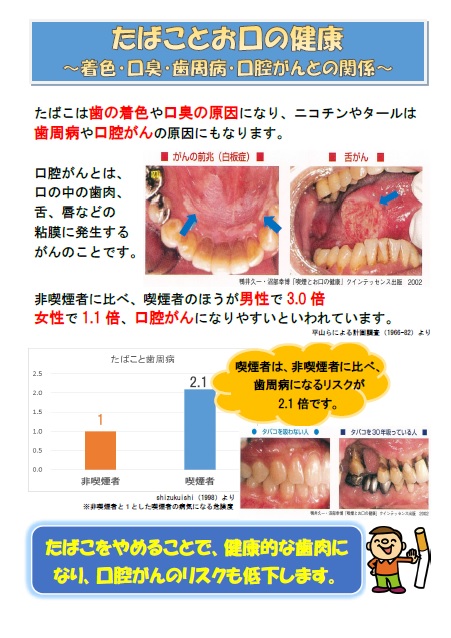

たばこは肺がんをはじめ、多くのがんや虚血性心疾患、脳血管疾患、慢性閉塞性肺疾患、歯周疾患などの原因や、低出生体重児や流産・早産など妊娠に関連した異常の原因となります。

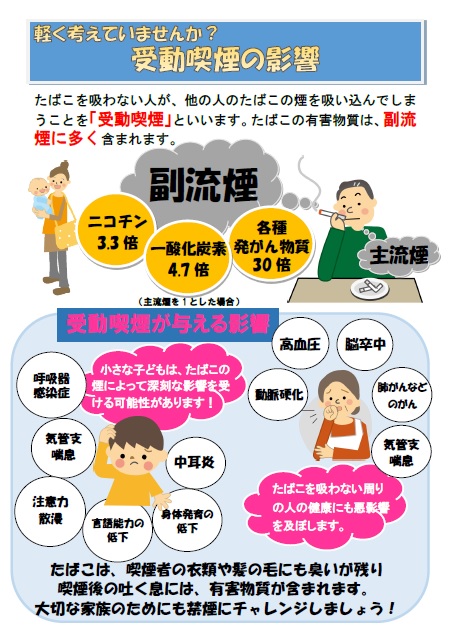

また、近年はたばこを吸う本人だけではなく、受動喫煙によって吸わない人にまで健康被害を及ぼすことが問題となっています。

また、近年はたばこを吸う本人だけではなく、受動喫煙によって吸わない人にまで健康被害を及ぼすことが問題となっています。

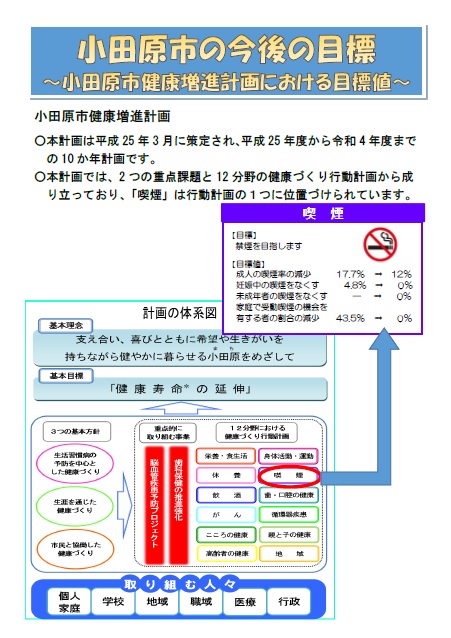

健康増進計画

小田原市健康増進計画において、数値目標及び行動目標を以下のとおり設定しています。

目標

禁煙を目指します

| 目標項目 | 小田原の現状(H28年度) | 目標値 | データソース |

|---|---|---|---|

| 成人の喫煙率の減少 | 市アンケート | ||

| 妊娠中の喫煙をなくす | 妊娠届出書 | ||

| 未成年者の喫煙をなくす | |||

| 家庭で受動喫煙の機会を有する者の割合の減少 | 妊娠届出書 |

ライフステージごとの取組

| ライフステージ | 行動目標 |

|---|---|

| 受動喫煙による健康被害を防止するため、周囲の人は子どもの前では喫煙しない | |

| 受動喫煙による健康被害を防止するため、周囲の人は子どもの前では喫煙しない たばこの害を理解し、喫煙しない |

|

| 子どもや妊婦の受動喫煙防止に努める 禁煙する |

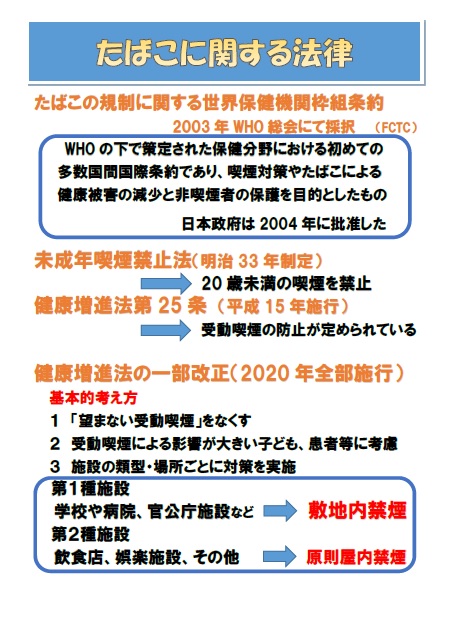

受動喫煙防止対策

望まない受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年7月に成立しました。

この改正健康増進法により、学校・病院・行政機関の庁舎等の施設では、2019年7月1日から原則敷地内禁煙、飲食店・職場等では2020年4月1日から原則屋内禁煙が義務付けられます。

改正健康増進法の基本的な考え方は以下のとおりです。

この改正健康増進法により、学校・病院・行政機関の庁舎等の施設では、2019年7月1日から原則敷地内禁煙、飲食店・職場等では2020年4月1日から原則屋内禁煙が義務付けられます。

改正健康増進法の基本的な考え方は以下のとおりです。

- 「望まない受動喫煙」をなくす

- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

- 施設の類型・場所ごとに対策を実施

規制対象施設

第一種施設

以下の施設は第一種施設に区分され、原則「敷地内禁煙」となります(2019年7月1日施行)。

- 学校、児童福祉施設

- 病院、診療所

- 行政機関の庁舎 等

ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所(特定屋外喫煙場所(※))に、喫煙場所を設置することができます。

- ※特定屋外喫煙場所の設置要件は以下のとおりです。

- 喫煙をすることができる場所が区画されていること

- 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること

- 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること

第二種施設

多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設は、「原則屋内禁煙」となります(2020年4月1日施行)。

屋内で喫煙するためには、喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室の設置が必要となります。

なお、経過措置として既存の経営規模の小さな飲食店(個人又は中小企業が経営、かつ客席面積100平方メートル以下)は、喫煙可能である旨を掲示することにより、店内の一部又はすべてを喫煙可能とすることができます。

すべての施設で喫煙可能部分には、喫煙可能な場所である旨の標識掲示が必要であり、客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。

屋内で喫煙するためには、喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室の設置が必要となります。

なお、経過措置として既存の経営規模の小さな飲食店(個人又は中小企業が経営、かつ客席面積100平方メートル以下)は、喫煙可能である旨を掲示することにより、店内の一部又はすべてを喫煙可能とすることができます。

すべての施設で喫煙可能部分には、喫煙可能な場所である旨の標識掲示が必要であり、客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。

屋外や家庭など

改正健康増進法では、法に基づく禁煙エリアだけでなく、それ以外の場所(第二種施設等の屋外の場所、路上、家庭など)を含めて望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙をする際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその喫煙場所への配慮を義務付けています(2019年1月24日施行)。

配慮の具体例は以下のとおりです。

配慮の具体例は以下のとおりです。

- できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮

- 子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮

禁煙対策

普及啓発

パネル展示

5月31日は世界保健機構(WHO)により定められた、世界禁煙デーです。

また、厚生労働省においては世界禁煙デーに始まる一週間(5月31日から6月6日)を禁煙週間と定め、禁煙や受動喫煙防止の普及啓発が広く実施されています。

本市においても、たばこの害や本市の喫煙の実態、受動喫煙防止の動きなどを広く知ってもらうため、毎年市役所2階の市民ロビーにおいて、パネル展示を実施しています。

また、厚生労働省においては世界禁煙デーに始まる一週間(5月31日から6月6日)を禁煙週間と定め、禁煙や受動喫煙防止の普及啓発が広く実施されています。

本市においても、たばこの害や本市の喫煙の実態、受動喫煙防止の動きなどを広く知ってもらうため、毎年市役所2階の市民ロビーにおいて、パネル展示を実施しています。

令和元年度のパネル展示

妊娠届出書受理時及び乳幼児健康診査での普及啓発

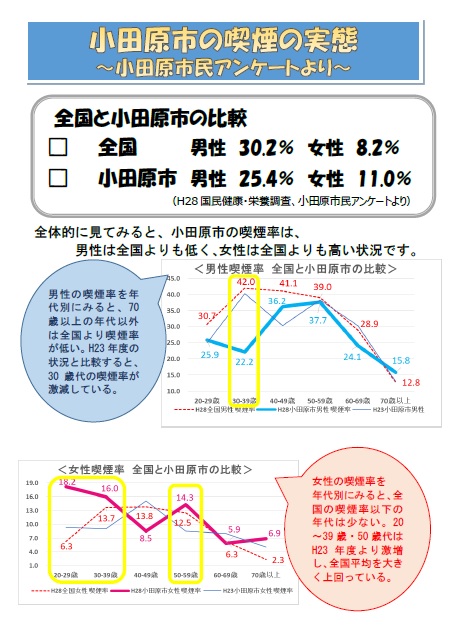

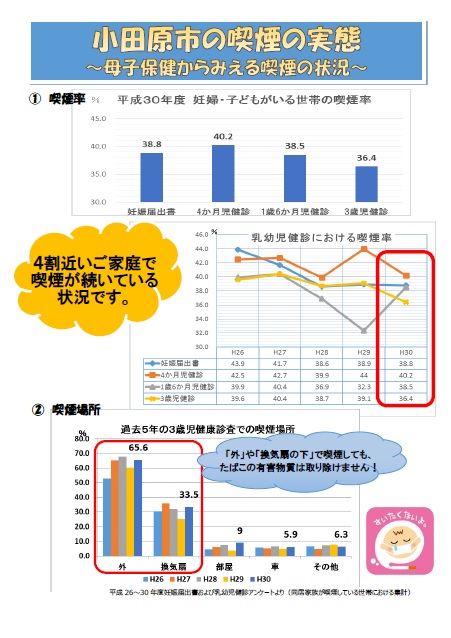

本市の喫煙率は、男性は全国よりも低く、女性は全国よりも高い状況となっています(パネル展示「4 小田原市の喫煙の実態」)。

また、妊婦や子供がいる世帯では、4割近い家庭で喫煙が続いている状況です(パネル展示「5 小田原市の喫煙の実態」)。

「外」や「換気扇の下」で喫煙してもたばこの有害物質は取り除けず、受動喫煙の影響はなくなりません。

そのため、本市では妊娠届出書の受理時や乳幼児健康診査時に妊婦さんやご家族の喫煙状況を聴取するとともに、たばこの害における普及啓発を実施しています。

また、妊婦や子供がいる世帯では、4割近い家庭で喫煙が続いている状況です(パネル展示「5 小田原市の喫煙の実態」)。

「外」や「換気扇の下」で喫煙してもたばこの有害物質は取り除けず、受動喫煙の影響はなくなりません。

そのため、本市では妊娠届出書の受理時や乳幼児健康診査時に妊婦さんやご家族の喫煙状況を聴取するとともに、たばこの害における普及啓発を実施しています。

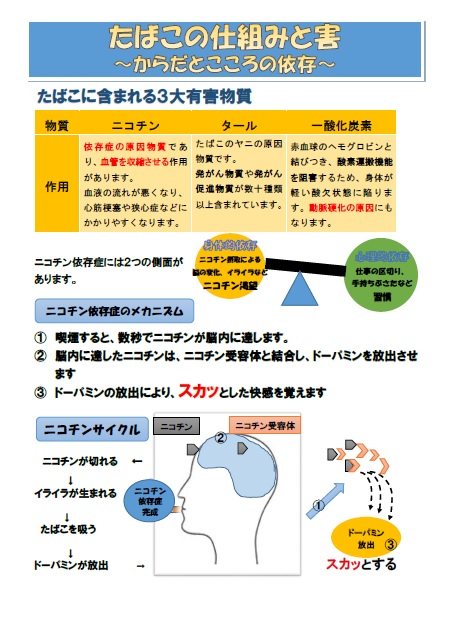

講演会

市民等を対象に、たばこの害やその依存性について正しい知識を普及するため、講演会を開催しています。

禁煙相談

健康づくり課への相談

健康づくり課では、たばこをやめたいと思っているかたの相談を随時受け付けています。

たばこは、やめたくてもやめられないニコチン依存症という病気です。あなたとあなたの大切な人のためにも、一人で悩まず、まずはご相談ください。

たばこは、やめたくてもやめられないニコチン依存症という病気です。あなたとあなたの大切な人のためにも、一人で悩まず、まずはご相談ください。

禁煙診療を行う医療機関

禁煙補助薬を処方してもらえると、禁煙が成功しやすくなります。

また、以下の要件をすべて満たしている場合、健康保険を使って禁煙治療が行えます。

満たしていない場合には、保険外診療となります。

また、以下の要件をすべて満たしている場合、健康保険を使って禁煙治療が行えます。

満たしていない場合には、保険外診療となります。

- 前回の治療の初回診療日から1年経過していること。

- 健康保険等が適用される下記の「禁煙治療を受けるための要件」4点を満たしていること

・ニコチン依存症を診断するテストで5点以上

・35歳以上の方の場合

{1日の平均喫煙本数(□本)×これまでの喫煙年数(△年)}≧200

・1か月以内に禁煙を始めたい

・禁煙治療を受けることに文書で同意している - 健康保険等で禁煙治療が受けられる医療機関を受診すること

※医療機関に関するお問い合わせは、小田原医師会地域医療連携室(0465-47-0833)までお願いします。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:健康づくり課(保健センター)

電話番号:0465-47-0828