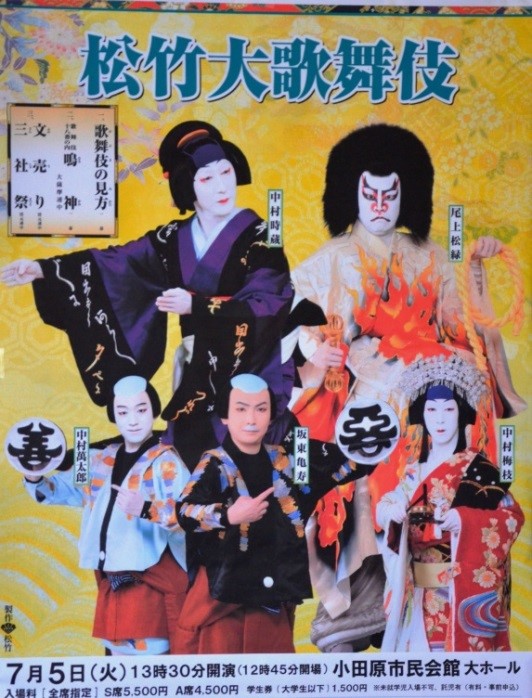

今年も、「松竹大歌舞伎」が7月5日に小田原市民会館大ホールへやって来きました。昨年は、9月1日に小田原では16年ぶりとなる「松竹大歌舞伎」が上演されましたが、今年も昨年に引き続いての開催です。

松竹大歌舞伎・観劇記の後編です。

「文売り」とは、懸想文(けそうふみ)、即ち、恋文を売る商売です。京都では正月に、梅の小枝に恋文を結び、赤い衣装を着け白布で頭を覆った人が売り歩いたそうです。それを若い女性が買うと、良縁が得られる縁起物とされていました。

舞踊「文売り」の舞台では、上手に「床」と呼ばれる台を置き、その上に清元連中が三味線と語りを行います。通常は、見えないところで演じられるのですが、この場合観客から見える場所に出てくるので、「出語り(でがたり)」と呼ばれています。その清元に合わせて、中村時蔵演じる女形が、舞踊を舞うのです。

「風俗舞踊」と呼ばれる舞踊は、江戸時代の市井の人々の日常生活の様子を表した踊りです。女方が舞いながら語る「しゃべり」を演じるのです。単なる踊りだけを見せるのではなく、物語を舞で表現していくためには、舞踊での表現力が問われます。立女方である中村時蔵の舞踊は、さすがに見ごたえがあります。舞の所作一つ一つの姿に、物語られる人物の感情が現れてきて、客席に伝わってきます。

文売りを見ていて、次々と現れる舞い姿は全て歌舞伎の所作のもとになっているのではないかと思いました。今では、歌舞伎は演劇のジャンルに分類されるでしょうが、歌舞伎とは、演劇から始まったのではなく、出雲の阿国の舞である舞踊から始まったのだ、ということを改めて実感できたように思いました。

■「三社祭」■

最後の演目は、坂東亀寿と中村萬太郎の「三社祭」でした。舞台は真っ青な宮戸川を背景に、一艘の舟が浮いています。舟上には二人の漁師、亀寿の武成、萬太郎の浜成の兄弟が乗っています。二人の打った網に観音像が掛かって、縁起の良い出来事に二人は舟の中で踊り始めます。そして舟を降りて賑やかな踊りが続きます。

■今年も歌舞伎を観て■

昨年に続けて歌舞伎を小田原で観ることができました。昨年の「引窓」は、江戸の人情の機微を表した繊細な世話物の舞台でした。一方、今年の「鳴神」は、何とも大胆な物語で、女形の魅力と荒事の両方の魅力をたっぷりと味わうことができました。

そして、舞踊「文売り」では、中村時蔵の踊りの所作の一つ一つに、心が込められている美しさが印象に残りました。「三社祭」は、逆に若い二人の軽快で賑やかな踊りで、舞踊の楽しさを味わうことができました。趣向が異なる二つの舞踊を組み合わせた舞台構成は、お見事と言えましょう。

歌舞伎というと古典芸能の典型で、一般的には、お年寄りの楽しみと云ったイメージが強いと思います。しかし、一度でも実際の舞台を観れば、ユーモラスな仕草に笑いあり、高所からの豪快なとんぼ返りあり、涙をさそう人情ありと、てんこ盛りのエンタテーメントであることに気付かれるでしょう。現代にも通じる歌舞伎の文学性、芸術性には、西洋のオペラを凌ぐものがあるようにさえ感じます。

小田原で今年も2年続けて松竹大歌舞伎の公演が開催され、多くの方が来場されて歌舞伎を大いに楽しまれました。さて、来年の演目は何でしょう? もう期待が高まります。来年もまた、より多くの方々と御一緒に歌舞伎の世界に浸る機会が、到来することを楽しみにしたいと思います。(深野 彰 記)