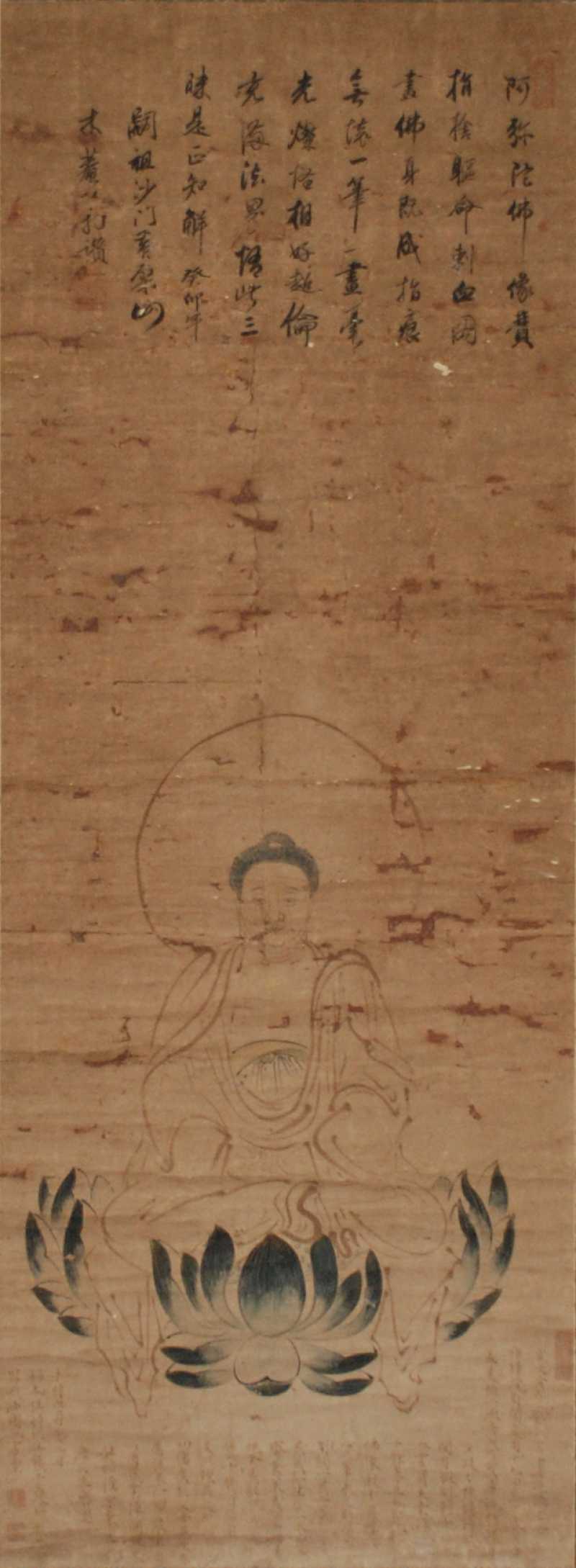

歴史資料・鉄牛和尚の血書 1幅 (てつぎゅうおしょうのけっしょ)

概説

鉄牛道機(てつぎゅうどうき)が、寛文3年(1663)亡母の17回忌にあたり、十指を刺して血を取り、大乗経10余巻と釈迦如来像を制作したことを記したものです。

上部に黄檗の三筆といわれた木庵(もくあん)の賛があり、下部に鉄牛和尚の血書、中央に釈迦如来像が描かれています。

釈迦如来像の彩色は、螺髪(らほつ)・僧祇支(そうぎし・袈裟の下に着る覆肩衣(ふくげんい))・眉・口唇に清墨(きよずみ)、葉脈に金泥が使われ、着衣の一部に金泥の文様が入ります。

なお本像の描き方は、黄檗様式に近いものですが、素人的描法です。

鉄牛道機(1628~1700)は、初め臨済宗京都大徳寺の大龍和尚に参禅し、後に黄檗宗本山万福寺(京都府宇治市)の隠元禅師に師事しました。

その後稲葉正則により小田原に招かれ、寛文9年(1669)長興山紹太寺の開山となりました。

本図は、黄檗宗を代表する僧である鉄牛和尚が自らの血で描いたという由緒や、制作年代が判明する点から貴重です。

上部に黄檗の三筆といわれた木庵(もくあん)の賛があり、下部に鉄牛和尚の血書、中央に釈迦如来像が描かれています。

釈迦如来像の彩色は、螺髪(らほつ)・僧祇支(そうぎし・袈裟の下に着る覆肩衣(ふくげんい))・眉・口唇に清墨(きよずみ)、葉脈に金泥が使われ、着衣の一部に金泥の文様が入ります。

なお本像の描き方は、黄檗様式に近いものですが、素人的描法です。

鉄牛道機(1628~1700)は、初め臨済宗京都大徳寺の大龍和尚に参禅し、後に黄檗宗本山万福寺(京都府宇治市)の隠元禅師に師事しました。

その後稲葉正則により小田原に招かれ、寛文9年(1669)長興山紹太寺の開山となりました。

本図は、黄檗宗を代表する僧である鉄牛和尚が自らの血で描いたという由緒や、制作年代が判明する点から貴重です。

この情報に関するお問い合わせ先

文化部:文化財課

電話番号:0465-33-1717